ダイバーシティ推進室 > シンポジウム・セミナー参加報告 > 日本学術会議公開シンポジウム

更新日:2021年3月30日

ここから本文です。

日本学術会議公開シンポジウム参加報告

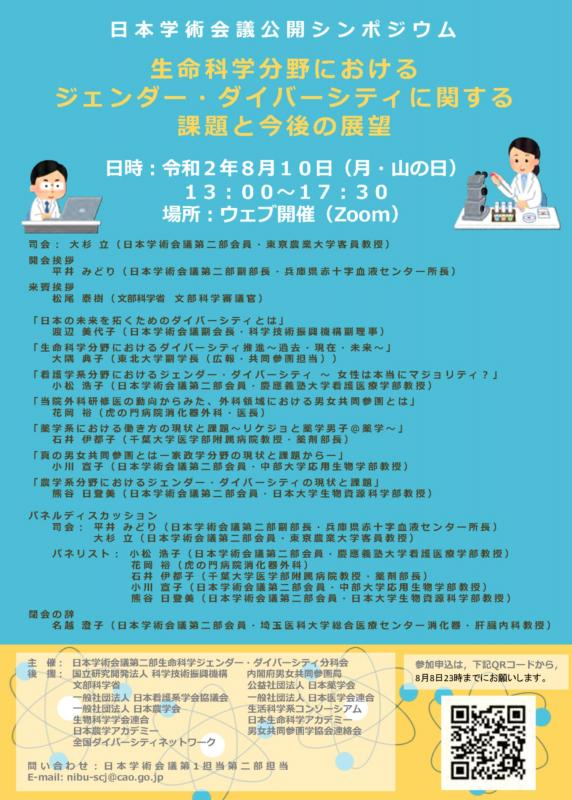

日本学術会議公開シンポジウム

「生命科学分野におけるジェンダー・ダイバーシティに関する課題と今後の展望」

|

|

私たちが日常、勝手に分類して勝手に解析しているものとして性差があると思います。雑に男女を分けてしまい、「男性は組織を作るのが好きだし上手い、女性は組織ではなく目の前の人や課題に集中したいという特性があるように思う。」というとそれっぽく感じませんか?単純な分け方で大雑把にくくられてしまっていますが、令和の時代には多様な分類と価値観があることを考えると、ダイバーシティの意識がないと様々な変化に対応することができなくなります。

こうしたことを踏まえ、このシンポジウムでは渡辺美代子氏(日本学術会議副会長・科学技術振興機構副理事長)による「日本の未来を拓くためのダイバーシティとは」、大隅典子氏(東北大学副学長(広報・共同参画担当))による「生命科学分野におけるダイバーシティ推進~過去・現在・未来~」の基調講演2題がありました。また、各分野の現状・課題とその解決に向けた取組の紹介として、看護学系分野については小松浩子氏(日本学術会議第二部会員・慶應義塾大学看護医療学部教授)、医学分野は花岡裕氏(虎の門病院消化器外科・医長)、薬学系分野は石井伊都子(千葉大学医学部付属病院教授・薬剤部長)、家政学分野は小川宣子(日本学術会議第二部会員・中部大学応用生物学部教授)、農学系は分野熊谷日登美(日本学術会議第二部会員・日本大学生物資源科学部教授)からそれぞれ報告がありました。

日本の未来を拓くためのダイバシティとは

まず、現在の日本学術会議について、会員の女性比率は33%、2020年10月からの第25期にはこれが37%になるとの紹介がありました。また、スポーツ界同様、学術会議における障害者の活躍推進は非常に大切であると考えているようです。

次に、OECD加盟国の男女共同参画に関する統計データをみると、日本は初等教育(小・中・高)における男女平等(=平等に教育が受けられる)が、OECD加盟国の中で最も進んでいるとのことです(2位以下はカナダ、フィンランド、エストニア)。一方、大学におけるジェンダー不平等については、日本や韓国などは未だに顕著であるとの調査結果が示されています。

また、日本の初等教育における女性教師比率は現在39%、女性校長6%となっていますが、ともにOECDの中では最も低い順位となっています。さらに、これはOECD全体に言えることですが、現在の10代男性は学力成績において女性より劣っているとのことです。その問題点がどこにあるのかなどはまだわかっていませんが、社会全体で大学を卒業する男性が減少しているという現実があるようです。

生命科学分野におけるダイバシティ推進~現在・過去・未来~

1986年に「雇用機会均等法」、1999年に「男女共同参画基本法」が制定され、2000年には内閣府に男女共同参画局が置かれました。その中で、初等教育(小中高)における男女平等は徹底していますが、大学等ではまだ平等とは言えない状況にあるようです。生命科学系分野では女性研究者が比較的多く在籍していますが、分子生物学会でみると女性会員が26%、シンポジウムのオーガナイザーの比率では10%で、諸外国と比較すると半分程度とのことでした。女性研究者参画のための方策は、「弱者支援」ではなく「社会の要請」と捉えるべきであり、どちらの性であれ個人それぞれの優れた資質を活かすことこそ最も重要であると考えられます。

各分野の現状・課題とその解決に向けた取り組みの紹介

| 前述のとおり、5つの分野からの報告がありましたが、その中で医学分野では外科の初期研修への参加者に女性が少ないことが報告されました。ただ外科医になるために仕事に情熱を捧げ、独身を貫くことも一つの選択肢ですが、結婚・出産・育児による仕事環境の変化を女性だけが負担する必要はないのではないか、という話が出ていました。また、夫婦が互いに得意なところを活かしてワークライフシナジー(相乗効果)が発揮されることを目指して行動したところ、自分勝手な面ばかりが目立って良くなかったとのことでした。 農学系分野の報告では、日本の大学における女性比率は表の通りで、任期ありの講師、助教、助手で比率が30%を越えていました。大学の学生について見ると、女性の割合が学部生46%、修士課程39%、博士課程36%となっており、助教、助手の女性割合が博士課程の女子学生の比率に達していないことを考慮すれば、大学においても女性を研究者として積極的に採用することをこれまで以上に推進する必要があるのではないか、と思いました。 森林機構でも研究職員の女性採用割合が、農学系博士課程の女子学生割合よりも低いことから、今後の採用に向けて、大学や学会に採用情報等の公開を積極的に行い、応募者ならびに採用者が増えることを期待しています。 |

|

ダイバーシティ推進室室長 伊ケ﨑 知弘:記

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.