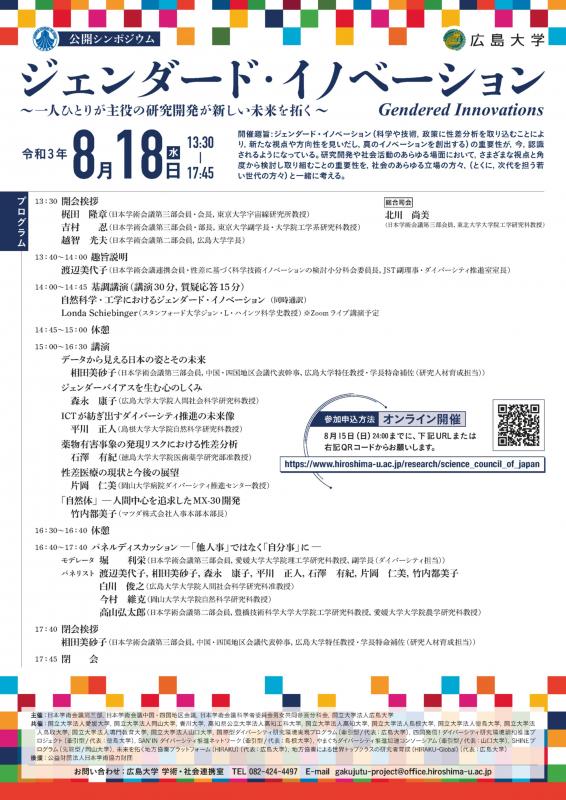

ダイバーシティ推進室 > シンポジウム・セミナー参加報告 > 日本学術学会公開シンポジウムジェンダード・イノベーション~一人ひとりが主役の研究開発が新しい未来を拓く~

更新日:2021年8月30日

ここから本文です。

日本学術会議公開シンポジウム参加報告

「ジェンダード・イノベーション(Gendered Innovations)~一人ひとりが主役の研究開発が新しい未来を拓く~」~

|

科学や技術、政策に性差の分析を取り込むことにより、新たな視点や方向性を見いだし、真のイノベーションを創出する「ジェンダード・イノベーション」の重要性について、社会のあらゆる立場の方々と情報を共有し、今後の日本の社会の在り方を一緒に考える機会として本ウェビナーは開催されました。

サービスに含まれるジェンダーバイアス

前半は、渡辺美代子氏(日本学術会議連携会員・性差に基づく科学技術イノベーションの検討小分科会委員長、JST副理事・ダイバーシティ推進室室長)による趣旨説明の後に、Londa Schiebinger氏(スタンフォード大学ジョン・L・ハインツ科学史教授)による基調講演「自然科学、工学におけるジェンダード・イノベーション」が行われました。翻訳機能で文章を英語に変換した時に、“教授”や“室長”の3人称が“he”もしくは“it”に変換され、“she”とは変換されなかったなど、社会で我々が利用する様々なサービスにジェンダーバイアスが含まれているという実体験の他に、人種、年齢、エスニシティ(民族性)、階級など様々な多様性に関わる要素軸が複合的に作用して独特の抑圧が生じる状況を示すintersectionality(交差性)について、特定のマイノリティーが他よりもサービスを受ける際に大きな不利益を受けている実例を紹介して頂きました。こうした背景を受けて、研究や技術開発において性差分析を取り入れること、またそれを政策の一部に組み入れることが新たな技術革新の創出において重要であることを説明されました。資金提供する研究において性差分析を義務化あるいは推奨する近年の動きなど、ジェンダード・イノベーションに関する海外の取り組みについても紹介がありました。

ICTが紡ぎ出すダイバーシティの未来像

後半は、5件の講演が行われました。相田美砂子氏(日本学術会議第三部会員、中国・四国地区会議代表幹事、広島大学特任教授・学長特命補佐(研究人材育成担当))の「データから見える日本の姿とその未来」では、日本における男女共同参画の取り組みの歴史や、文部科学省の女性研究者支援関連事業について説明がありました。森永康子氏(広島大学大学院人間社会科学研究科教授)の「ジェンダー・バイアスを生む心のしくみ」では、男性や女性に対して持つイメージ(ジェンダー・ステレオタイプ)が規範として働き、それに反する行動をする女性には罰を与えるというバックラッシュ効果や、好意的な言動の根底にある無意識の性差別によって結果的に女性のパフォーマンスや行動意欲を低下させている好意的性差別主義など、ステレオタイプが女性に与えている様々な影響について説明いただきました。平川正人氏(島根大学大学院自然科学研究科教授)の「ICTが紡ぎ出すダイバーシティ推進の未来像」では、Iot(モノのインターネット)で得られる私たちの膨大な活動データを、AI等を用いて解析することで、価値ある情報を鮮明化できることや、ゲームやネットの仮想空間で設定する自分自身の分身「アバター」を利用して性別、年齢等のバイアスに繋がり得る要素を除去することで、適正な評価や人選を促すことができるなど、情報通信技術の活用によって、個人の能力の向上、組織のダイバーシティ推進の加速が期待され、それは新しいイノベーションの創出につながる可能性があることを説明されました。石澤有紀氏(徳島大学大学院医歯薬学研究部准教授)の「薬物有害事象の発現リスクにおける性差分析」では、安全な薬物治療を行う上での性差分析の重要性や、医療ビックデータの活用がジェンダード・イノベーションの推進に有効となり得る可能性について説明がありました。片岡仁美氏(岡山大学病院ダイバーシティ推進センター教授)の「性差医療の現状と今後の展望」では、性差に着目した視点が、より良い医療の提供に寄与することをご説明いただきました。竹内都美子氏(マツダ株式会社人事本部本部長)の「「自然体」―人間中心を追求したMX-30開発」では、人間を主体に置いた自動車開発について説明がありました。

気づくことの重要性

最後に登壇者によるパネルディスカッションが行われました。ジェンダー・バイアスについては、理数系科目を学ぶ女子が少ない理由について、学校教育の中で男子が実験等などで中心的な役割を指名されやすい例や、科目の線引きにジェンダーバイアスが含まれている例などをご紹介頂きました。ジェンダーバイアスの原因となるステレオタイプについては、完全に無くすことは不可能なので、差別・偏見に繋がらないように自分で気づくことの重要性が議論されました。

きのこ・森林植生研究領域 (ダイバーシティ推進室併任) 小長谷 啓介:記

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.