ダイバーシティ推進室 > シンポジウム・セミナー参加報告 > 第19回男⼥共同参画学協会連絡会シンポジウム

更新日:2021年10月14日

ここから本文です。

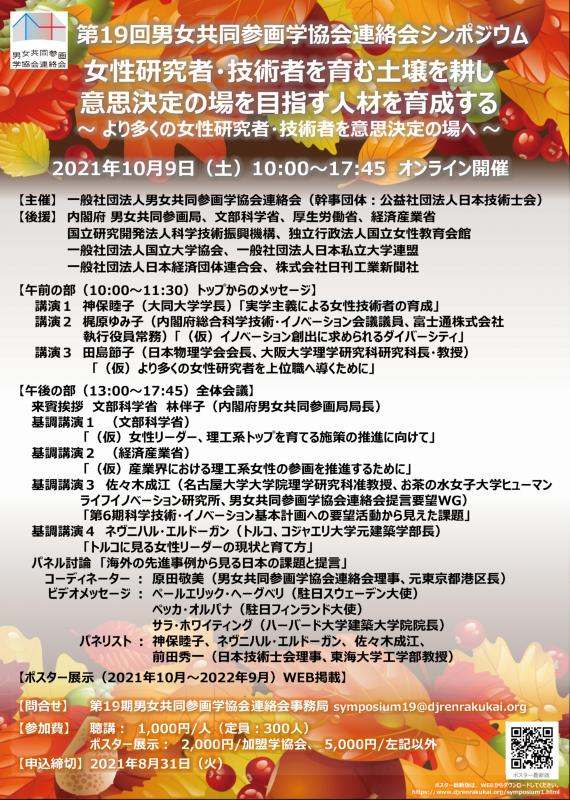

第19回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム

「女性研究者・技術者を育む土壌を耕し意思決定の場を目指す人材を育成する」

~より多くの女性研究者・技術者を意思決定の場へ~

|

2021年10月9日(土曜日)にWebで実施された第19回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム「⼥性研究者・技術者を育む⼟壌を耕し意思決定の場を⽬指す⼈材を育成する~より多くの⼥性研究者・技術者を意思決定の場へ~」に参加した。

プログラム

2021年10月9日(土曜日)にWebで実施された第19回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム「⼥性研究者・技術者を育む⼟壌を耕し意思決定の場を⽬指す⼈材を育成する~より多くの⼥性研究者・技術者を意思決定の場へ~」に参加した。午前の部では大学・企業・学会の代表者からのメッセージとして、大同大学学長神保睦子氏、富士通株式会社執行役員常務梶原ゆみ子氏、日本物理学会会長田島節子氏の3名のから、女性をより活躍させるための意見等を盛り込まれた講演を聞いた。午後には、文部科学省科学技術・学術政策局⼈材政策課課⻑⻫藤卓也氏、経済産業省経済産業政策局経済社会政策室⻑川村美穂氏、男⼥共同参画学協会連絡会提⾔要望WGの名古屋⼤学⼤学院理学研究科准教授佐々⽊成江氏3名の専門家と、トルココジャエリ⼤学元建築学部⻑ネヴニハル・エルドーガン氏から、それぞれ女性の活躍を目標とした取組についての基調講演があった。その後のパネル討論では、男⼥共同参画学協会連絡会理事原⽥敬美氏をコーディネーターとして、講演者の神保睦⼦氏、ネヴニハル・エルドーガン氏、佐々⽊成江氏に加え、⽇本技術⼠会理事の東海⼤学⼯学部教授前⽥秀⼀氏がパネリストとなり今後の課題とそれに対する提言をまとめた。また、この中で、駐⽇スウェーデン⼤使ペールエリック・ヘーグベリ氏、駐⽇フィンランド⼤使ペッカ・オルパナ氏、ハーバード⼤学建築⼤学院⻑サラ・ホワイティング氏からのビデオメッセージも紹介された。

活躍する女性を育成するために

以上がプログラム全体の流れであったが、ここでは午前中の講演から「活躍する女性を育成するために必要と考えていること」について簡単に紹介する。神保睦子氏は、社会の変化で感じることとして、男女共同参画の推進、働き方改革の推進、保育支援の推進(まだ小学生になってからの部分は不十分)、そしてオンラインでいろいろできるようになったことを挙げた。一方、問題としては、中断したキャリアについて再雇用はあるが継続が困難なこと、女性は資格を取れる分野に行きやすく工学部進学が少ないこと、まだ、会社や社会の取組や制度面、環境面の改善を理解していない人が多いことを挙げていた。多様な分野でリーダーとして活躍している人が多くなることがこうしたことの改善には必要と述べていた。

イノベーションとダイバーシティインクルージョン(D&I)について

梶原ゆみ子氏は、イノベーションとダイバーシティインクルージョン(D&I)について、企業人の立場で言うと、個々人の能力を最大限に引き出すこと。すなわち表層的な多様性(デモグラフィ型)を増やすだけでは不十分で、深層的な多様性(タスク型)の向上が起きることが大切だとのことであった。D&Iの取組は、SDGsの理念(だれ一人取り残さない、目先の利益にとらわれない)と同じで、目的実現には、財務指標・非財務指標両面から(客や世界に対し)経営目標を設定することで、他との違いを生かし、また、「不適切な言動には勇気をもって異を唱える」ことが大切だと述べていた。そのためにはトップのコミットメントが重要で、富士通では、以下のことを進めている。

- 働き方…時間や場所をフレックスに、制約を解消、裁量労働、単身赴任解消、介護等の状況に合わせて別のオフィスで働くことが可能である。

- オフィスの在り方…ハブオフィス、サテライトオフィス、ホームアンドシェアードオフィス、ファンクションアクティビティ等多様になっている。

- カルチャーのチェンジ…社員の自立性(会社が社員を信用する)、互いの信頼で成り立つようにする。役割、目標の共有をし、心身の健康面へのサポート等を実行しているとのことだった。

また、業務の進め方は、旧来のメンバーシップ型では、<戦略>と<組織設計>の間にギャップが生じがちであったが、ジョブ型に変えたことでギャップは<必要な人材>と<現有の人材>の間に来るようになり、足りない人材は募集するように変えた。さらに多くの学習コンテンツを提供することで、社員の自立的な学びを会社が支援し階層別ではなく、やりたい人が参加できるようにしている。今後女性が活躍するためには、女性が自分で意思をもって自発的にやる個々の意識が重要と述べていた。(これは男性も同様である。)女性の中でもいろいろな価値観があるが、現状ではしかるべき踏み台を利用してでも平等・公平を図るべきと考えている。変革を実行するためのエネルギーは対話であり、相手を理解することと、相手に理解させることが大切であり。総じてD&Iはイノベーションの源泉であると述べていた。

上位職の女性を多くするために

田島節子氏は、学術のリーダーはPrincipal Investigatorであり、このためには研究業績が必要である。しかしながら、アンケートを取ってみると、リソースへのアクセスのしやすさは男性高い。子供が生まれると女性の方が仕事に影響を受ける。昇進は子供がいる女性は遅く、男性は早い。収入は男性の方が多い。家事の時間は女性の方が多いということが明らかになった。仕事は子供が生まれると女性は仕事が軽減される、暗黙の意識として期待されている仕事が男女で違うことで、キャリアアップを阻害し、女性リーダーを育まない体制になっていると述べていた。こうした社会通念を変えない限り女性の上位職の数は増えない。東京五輪準備中の森元首相の発言は不用意だが、大学の中でもそのような発言は多いが、女性は尻込みせずにやることが大切で、上位職の女性を多くするためには成功事例の積み重ねが大切だと述べていた。

ダイバーシティ推進室 室長 伊ケ﨑 知弘:記

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.