ダイバーシティ推進室 > シンポジウム・セミナー参加報告 > 日本学術振興会JSPS男女共同参画推進シンポジウム「研究とライフイベントがの両立へのヒントがここに!」

更新日:2022年2月18日

ここから本文です。

日本学術振興会(JSPS)男女共同参画推進シンポジウム参加報告

「研究とライフイベントの両立へのヒントがここに!」参加報告

|

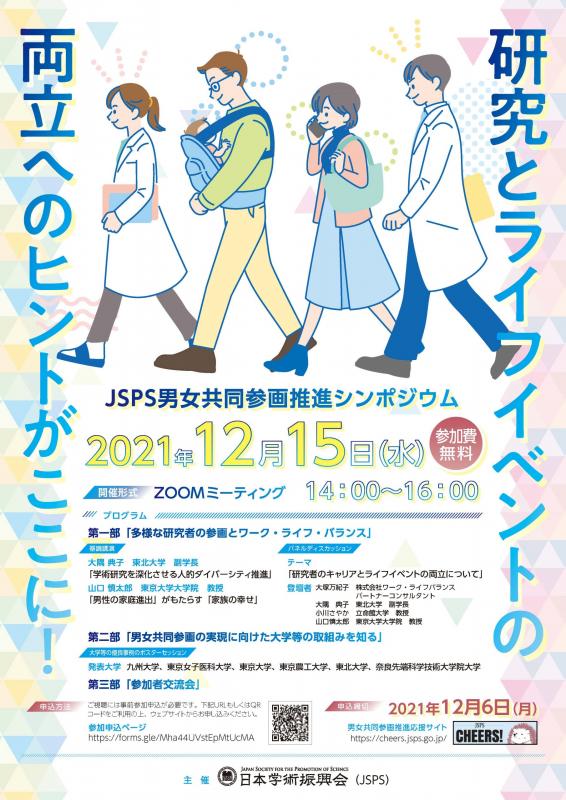

2021年12月15日(水曜日)にWebで実施された日本学術振興会(JSPS)男女共同参画推進シンポジウム「研究とライフイベントの両立へのヒントがここに!」に参加した。これは、大学などで行われている男女共同参画の推進に関する情報を、お互いに共有することを目的とするシンポジウムであった。

開会挨拶の後、まず初めに東北大学・大隅典子副学長による「学術研究を深化させる人的ダイバーシティ推進」、東京大学・山口慎太郎教授による「『男性の家庭進出』がもたらす『家族の幸せ』」の基調講演2件があった。このうち、特に印象に残った山口教授の講演について簡単に紹介する。日本の男性の育休取得率が令和2年度では15.8%になった。これは世界から見ればまだまだ低い値だが、近年格段に向上している。2016年における男性育休取得率のOECD加盟国間での比較では、日本が8.6%であるのに対し、スロヴェニア91.7%、フィンランド77.5%、スウェーデン75.3%など、EU諸国を中心に軒並み高い数値が並ぶ。この男性育休は男性が子供に対する愛情を育むのに良い、ということがカナダの例で示された。カナダ・ケベック州では州独自の制度として、2006年に父親が育休を取る際に5週間まで休業前所得の70%を給付する制度を導入したところ、育休取得率が21%から75%に上昇した。同時に、その3年後の子育て時間や家事時間についても、それぞれ2割程度増加していることが分かった。その理由として、愛情ホルモン・オキシトシンの分泌が子育てにより促され、イクメン化が進んだとのことが挙げられ、子育てすればするほど子どもが可愛くなる、ということであった。同じ傾向が配偶者に対してもみられる。アイスランドでは2001年に80%給付1か月の父親向け育休制度を導入したところ、育休取得率が3%から33%に上昇したことに加え、出産後5年の離婚率が23%から17%に、10年後では33%から29%に減少したとのことであった。

今回紹介した海外の事例はいずれも21世紀になってからの制度導入と比較的最近のことであり、それにより男性の育休取得率向上やそれに付随する効果も得られている。日本でも研究機関等のみならず、社会全体として積極的な制度改善を進めてほしいと思う。

基調講演に引き続き、パネルディスカッションが行われた。株式会社ワーク・ライフ・バランスの大塚万紀子氏をファシリテータとして、基調講演者のお二人と立命館大学・小川さやか教授をパネリストに迎え、様々なディスカッションが行われた。主な内容はアンコンシャスバイアスや性別による偏りについてなど、中でもこれらを解消する一例として、オーケストラでブラインドオーディションが採用された結果、女性の奏者の割合が増えた、ということが紹介された。この後、大学等による優良事例のショートプレゼンおよびポスターセッションがあり、それぞれブレークアウトルームに分かれて、九州大学、東京女子医科大学、東北大学、奈良先端科学技術大学院大学、東京大学、東京農工大学から特徴ある制度等についての紹介があった。私は九州大学のセッションに参加し、配偶者帯同雇用制度の説明を受けた。これは夫婦ともに優秀であれば九州大学で雇用してもらえる制度であるが、かなり厳しい審査基準があるためこの制度により雇用されている夫婦はまだ少ない、とのことであった。

ダイバーシティ推進室室長 伊ケ﨑 知弘:記

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.