ダイバーシティ推進室 > 国立研究開発法人森林研究・整備機構の取組み > こんな活動をしています > 名古屋工業大学ダイバーシティ推進シンポジウム「共に創る未来へ」参加報告

更新日:2023年10月13日

ここから本文です。

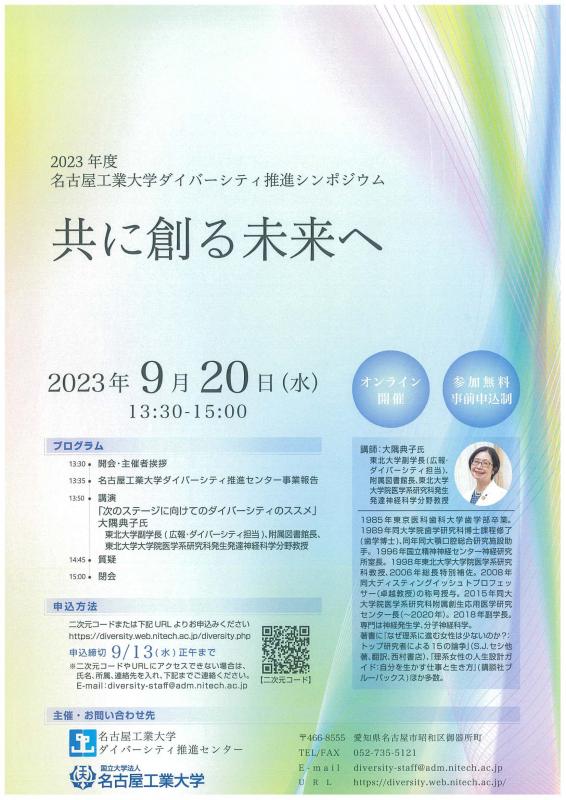

名古屋工業大学ダイバーシティ推進シンポジウム「共に創る未来へ」参加報告

|

主催者である名古屋工業大学(以下、名工大)ダイバーシティ推進センターの加野泉准教授の司会進行のもと、名古屋工業大学小畑誠理事・副学長の挨拶により開会しました。名工大では、2014年度に文部科学省科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業(一般型)」が、続いて2017年度に文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(特色型)」が相次いで採択されました。今年3月に事業が終了したことを機に、これまでの取組を総括して報告するとともに、この分野の課題を広く共有する機会としてこのシンポジウムを開催するに至ったと話されました。

【女性研究リーダー育成プログラムNITech CAN】

名工大ダイバーシティ推進事業の事業報告と事業実施期間終了後の今後の取組内容について加野准教授より報告がありました。

「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(特色型)」では、「知る=Comprehending」「行動する=Acting」「繋がる=Networking(繋がり、広げる)」の3つのカテゴリーを設け、名古屋工業大学(Nagoya Institute of Technology)と合わせてNITech CANというプログラムを構築し、産・学で問題を共有し3ステップで女性研究リーダーを育成、上位職へと導く取り組みがなされました。プログラム期間中、ポジティブアクションとして非常勤・特任研究員・教員の6名が上位職へ昇任、裾野の拡大として特に女子中高生に向けた工学系進路選択支援ウェブサイトの開設、ネットワークを広げる取り組みで女性研究者を代表とする共同研究件数の大幅増(プログラム開始前の6.3倍)、多様な性を包摂する環境構築に向けたLGBT +ハンドブックの発行などが行われました。2022年の調査では、プログラム採択当初は11.8%だった女性研究者在職比率は15.0%に、教授は5.6%から7.1%に、准教授は8%から11.7%に増加したとのことで、実に多くの取組が成果をあげていました。

ダイバーシティ推進センターをプラットフォームとして、今後も多様性を主題とした地域産業界との連携推進などにも取組む計画が紹介されました。

【次のステージに向けて重要なのは「トップのコミットメント」】

招待講演者の大隈典子先生より「次のステージに向けてのダイバーシティのススメ」と題するご講演がありました。先生は神経発生学を専門とする研究者であり、1998年から東北大学大学院医学系研究科教授、2018年からは東北大学副学長でダイバーシティを担当されています。2022年には輝く女性研究者活躍推進賞(ジュンアシダ賞)を受賞されました。講演ではまず、ドイツにおいて学際研究のトップ10%に入る論文での著者の男女比と論文割合の関係について調査した結果から、著者全員が女性または男性の論文群に比べ、男女混合の方がトップ10%に入る論文の比率が高いことを紹介されました。男女の性差があることが前提にあり、その上で男女共同の方が良い研究成果がでる傾向があります。研究の分野でもダイバーシティは重要なのです。

生物学的視点から、男女の差異についてゲノム、染色体、脳神経回路レベルと流れを追い、脳がどのような過程を経て性分化するのかという解説がありました。歴史的には、性差がどのように捉えられてきたのか科学史の文献に触れながら解説されました。大学の附属図書館長でもある先生は、性差が軽視され、見落とされたことにより生じてきた弊害と、それらを把握して克服しようとする社会的潮流「ジェンダード・イノベーション」(米国スタンフォード大学歴史学部ロンダ・シービンガー教授提唱)についても書籍を紹介しながらお話しされました。

先日の理化学研究所のダイバーシティセミナーで講演された熊谷晋一郎准教授の「当事者研究」についても紹介がありました。「ジェンダード・イノベーション」では「性差」を無視しないという新視点を研究開発に取り入れ、現在、科学や技術そのものを、ジェンダーの視点を入れることによってより良いものにしていく方向にあり、研究には必ず「男女差分析」を入れるべきであるとしています。

講演の後半では、日本の女性研究者の現状に関して多くのデータが紹介されました。女性研究者数は増えてはいるが世界各国に比して総数に対する割合が極端に少なく世界の潮流から取り残されていること、殊に工学分野では、女性研究者が少ないだけでなく、助手時点では女性の割合が比較的高くても、上位職になるほど低くなっていくことに触れました。企業で管理職に女性が少ないのも同様です。

大学の学部時点ですでに女性の理工系への進学者が少ないというジェンダーギャップが、小さい頃からの刷り込みや無意識のバイアスなどで引き起こされ、女性の能力が生かされていないことについて指摘されました。1970年代のアメリカでは、音大卒業生は男女でほぼ半々にもかかわらずトップオーケストラは男性が95%の組織であったこと、オーディションで審査員と候補者の間にスクリーンを置いたところ女性の合格率が上がり、2000年には女性の奏者が25〜46%に上昇したという研究例が紹介されました。このような無意識のバイアスを払拭することこそが、ダイバーシティ推進のために重要であると説かれました。

最後に、東北大学の女性研究者活躍推進の先進的な取組みについて、リーダー育成や育児と仕事の両立支援、人材の流動化や人的ネットワークの展開による教育・研究科活動の活性化やキャリアパスの拡大・充実に向けたクロスアポイントメント制度の導入などなされていることが紹介されました。次のステージのダイバーシティを目指すには「トップのコミットメントが重要!」と結ばれました。

感想として、大隈先生のお話はもっと時間をかけて聞きたい内容でした。参加者は全部で46名だったとのことで、もっと多くの人に聴いてほしかったと思います。日本の現状分析結果がしっかりとまとめて示されたことで、自分たちの置かれている状況を客観視することができました。今回のシンポジウムでは、名工大および東北大のダイバーシティ推進の具体的な取組とその先に見えてきた成果に驚きました。最後に大隈先生が言われた「トップのコミットメントが重要!」の言葉をとても重く感じました。

企画部上席研究員(ダイバーシティ推進室併任)松本麻子:記

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.