ダイバーシティ推進室 > 国立研究開発法人森林研究・整備機構の取組み > こんな活動をしています > 物質・材料研究機構ダイバーシティ推進セミナー参加報告

更新日:2023年12月22日

ここから本文です。

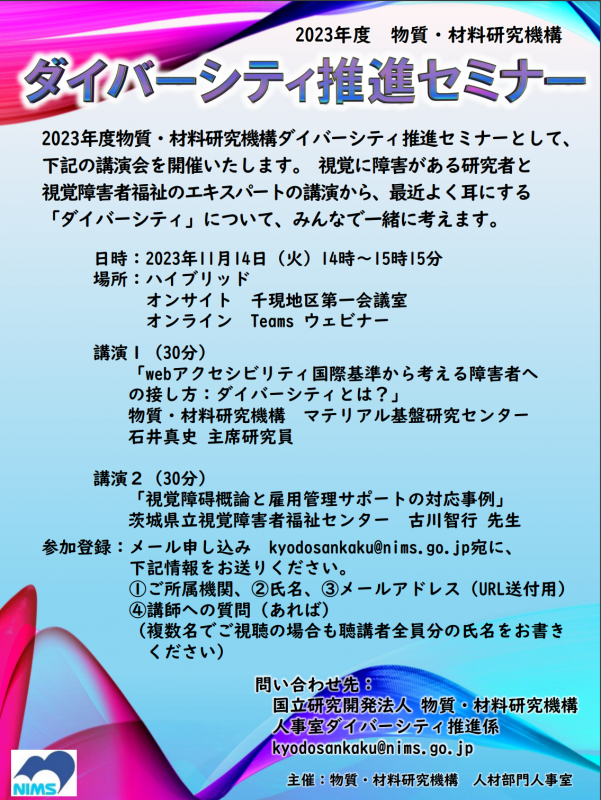

物質・材料研究機構ダイバーシティ推進セミナー参加報告

視覚に障害がある研究者と 視覚障害者福祉のエキスパートの講演から、最近よく耳にする 「ダイバーシティ」について、みんなで一緒に考えます。

|

標記のセミナーが開催され、オンラインで参加したので、概要をお知らせします。

今回のセミナーは視覚障碍をテーマとしており、視覚に障碍がある研究者と視覚障碍者福祉の専門家のお二方から講演がありました(ここでは講師の古川氏に従って「障碍」と表記します)。

講演1「webアクセシビリティ国際基準から考える障害者への接し方:ダイバーシティとは?」

講師の石井真史氏は自らが視覚障碍を持つ研究者であり、マテリアル基盤研究センターの主任研究員を務められています。

講演タイトルにあるwebアクセシビリティ国際基準は視覚障碍者への配慮も含むガイドラインであり、障碍者と健常者が良好な関係を築くための指南書的な役割を果たすものであるという指摘が印象的でした。ガイドラインは万能・完全ではなく、最低限確保すべきことを示しているものであるが、実生活で視覚障碍者とどのように接すればよいかをガイドラインから読み解くことができるということでした。

ウェブコンテント・アクセシビリティガイドラインの4原則は、知覚可能、操作可能、理解可能、堅牢(ずっと継続されるものであること)であり、この原則に沿って考えることの重要性を説かれました。たとえば、時間依存メディアには代替コンテンツを提供することとなっていますが、障碍があっても定常的なものには対処しやすい(具体的には、部屋の床に置かれたものがあっても、ずっと同じ場所に置かれているものであれば、視覚障碍者は障害物があると認知して、避けて歩くことができる)ということです。

こうしたことを健常者が理解しておくことで、障碍者とともに仕事をしたり日常生活を送ったりすることができるようになると気づかされました。

講演2「視覚障碍概論と雇用管理サポートの対応事例」

講師の古川智行氏によると、国内にいる障碍者は約559万人で、そのうち身体障碍が429万人と最も多く、さらにその中で視覚障碍者は31万人ということです。視覚障碍者の中で、点字で情報を入手している方は7.6%に過ぎないそうです。また、視覚障碍者の多くは緑内障、網膜色素変性症などの病気によって後天的に視力を失ったり弱視になったりするので、自分の障碍を受容するのに時間のかかる人もいるという話しでした。

視覚に障碍が生じると、日常生活や歩行、文字処理などに不自由さを感じるようになるため、それを克服するための手段として、本人が訓練するのみならず、ICTや便利グッズの活用、各種制度・サービスの利用、周囲の人のソフト面での協力など、さまざまなことの組み合わせが大切だということが示されました。

古川氏の担当する雇用支援人材ネットワーク事業では、おもに事業者からの依頼で障碍者への対応について研修等を開催しており、ケーススタディを通じて多くの人の理解促進に努めることが、障碍について知らないことで生じていた社会的障壁を取り除くきっかけとなるということです。たとえば、こうした研修で、健常者が障碍による不自由さを体験してみたり、障碍のある人とコミュニケーションをとって情報共有を図ったりすることで、知見を広げるとともに、障碍者が孤立しない環境を整えることにつながるということが提示されました。

お二人の講演を聞いて、視覚障碍の持つ特性について自身の理解が進んだものと思いました。障碍にはさまざまな種類があり、それによってどのように対処するのが適切なのか異なる部分もあるので、このようなセミナーをはじめ、いろいろな機会を通じて各種の障碍に対する理解を深めることが重要であると感じました。

企画部広報普及科 佐藤重穂:記

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.

(PNG:1,294KB)

(PNG:1,294KB)