ダイバーシティ推進室 > シンポジウム・セミナー参加報告 > 独立行政法人シンポジウム参加報告

更新日:2025年7月24日

ここから本文です。

独立行政法人シンポジウム参加報告

「社会環境の変化に対応するための独立行政法人のマネジメント」

~浅野理事長がパネリストとして参加、森林機構のダイバーシティ活動について紹介~

|

独立行政法人の業務運営を支える人材の確保・育成について、先進的な取組事例を基に、理事長等によるリーダーシップやマネジメントの在り方についての議論を深めることを目指したシンポジウムでした。

基調講演

独立行政法人評価制度委員会 委員長 澤田道隆 氏 「独立行政法人のマネジメントに期待すること」

独法制度の定義や仕組み、独法評価制度委員会の考え方、独法への激励メッセージをお話しくださいました。その中でも「大きく社会に役立つことを担っている”ワクワク感“を持てる環境作りが、今の時代の経営層に求められている」、「独法評価制度委員会は、法人がきちっとやっているかどうかをチェックするだけでなく、役割を果たそうとしている法人を後押しするサポートをしていきたい」とのメッセージがとても印象的でした。

法人取組紹介

森林研究・整備機構 理事長 浅野透 氏 「森林研究・整備機構のダイバーシティ推進の取組」

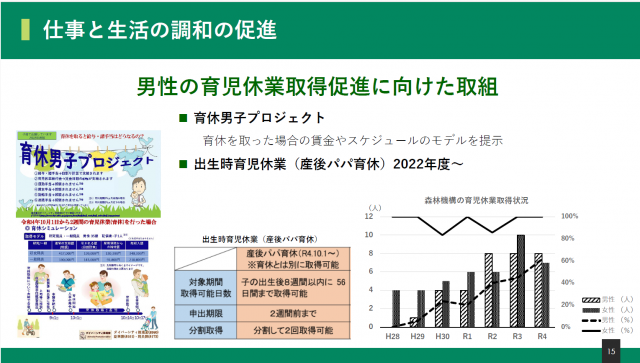

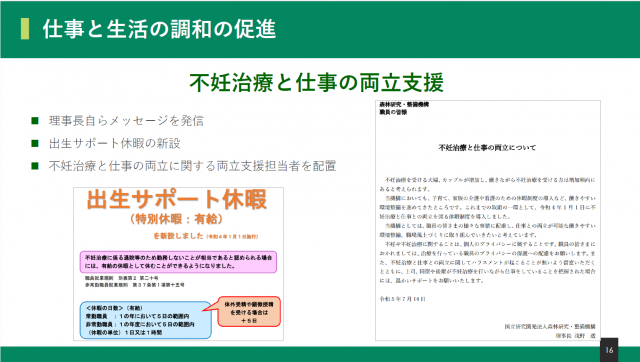

森林機構では2007年に文科省女性研究者支援モデル育成事業に採択されて以来、男女共同参画、家族責任を持つ職員の支援、そしてダイバーシティの推進に取り組んできました。とくにWebサイトやガイドブックによる意識啓発、一時預り所内保育室の設置、育児・介護中の研究者のための研究支援制度の導入、国際化の推進、障がいのある職員へのサポート、遠隔会議システム導入、在宅勤務制度の導入、男性の育児休業取得促進、不妊治療と仕事の両立支援、国家資格等の取得に向けた支援、キャリアカウンセリングなどを実行しています。また、全国21研究教育機関をメンバーとして男女共同参画を連携推進しているダイバーシティサポートオフィスDSOの幹事機関の1つとして、現在はその会長機関を務めるなど重要な役割を担っています。一方、女性管理職比率は低迷しており、これをどのように高めていくかが大きな課題の一つになっているとのお話でした。

|

|

|

製品評価技術基盤機構 理事長 長谷川史彦 氏 「NITEにおける人材確保・育成の取組について」

3年前から、製品評価技術基盤機構(NITE)全職員のデジタルリテラシーのボトムアップに取組んでいるそうです。職員全員にITパスポートの取得を推奨し、取得率に関する管理指標を設定し活動中とのことですが、なんと80%以上の職員が取得達成しているそうです。最初は恐る恐る始めたとのことですが、デジタル人材の育成は業務運営や意思決定を効率化・高度化する動きの活発化につながっており、目に見えて効果を実感しているということでした。

住宅金融支援機構 理事 川埜亮 「住宅金融支援機構の取組について」

住宅金融支援機構(JHF)は、「パーパス」いわゆる職員のよりどころとなる「標語」を軸に、法人使命の職員への浸透を徹底的に取組んでいるとのことでした。JHFが存在する意義、JHFがあるべき姿、JHFの理解を深めるために、全職員参加型でパーパスを設定したそうです。職員全体で、経営理念、目指す姿や価値観を共有でき、職場の一体感を生むことができる取組だと感じました。

パネルディスカッション「法人の使命を果たすための人材の確保・育成の取組」

最後に澤田委員長より「大切なポイントは以下の二つ。1つは個人のポテンシャルアップ(潜在力を如何に引き上げるか)、二つ目は引上げた個人の力を組織の中でどう生かすか。」とのコメントがあり、この点に関してそれぞれの独法でどのような工夫をしているか?という問いかけがありました。それぞれの独法が抱えている問題や課題について話されました。異なる運営体制を持った独法組織がどのようなシステムを駆使して人材育成に取り組んでいるか、組織のトップがどのような思いで運営されているのか、初めて知る機会となりました。トップの皆さんがご自身の言葉で語られている姿に好感を持ちました。

詳細は、総務省ウェブサイト上の講演資料およびYouTubeチャンネルにアーカイブされた動画をご覧ください。

企画部研究企画科ダイバーシティ推進室 永田純子:記

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.