森林総合研究所について > 国際連携 > 共同研究 > 永久凍土上の森林における植物多様性維持機構:凍土融解と展葉の季節性から迫る

更新日:2025年5月1日

ここから本文です。

永久凍土上の森林における植物多様性維持機構:凍土融解と展葉の季節性から迫る

1.共同研究機関

アラスカ大学フェアバンクス校国際北極圏研究センター

2.研究期間

2024~2026年度 JSPS 科研費(特別研究員奨励費)

3.責任者

甘田 岳(立地環境研究領域)

4.研究の背景

近年、周北極域では他地域に比べて2~4倍以上の速度で温暖化が進行しており、永久凍土(複数年にわたり凍結が続く土壌)の融解による北方林への影響が懸念されています。

北米大陸の永久凍土上には、林冠樹木が非常に長い葉寿命をもつ常緑針葉樹クロトウヒ(葉寿命最大30年)のみで占められる純林が成立しますが(図1)、林床に目を向けると常緑低木(葉寿命1~2年)、落葉低木(葉寿命4~5か月)、多年生草本(1~2か月)といった多様な葉寿命の植物群が同所的に生育しています(図2)。しかし、厳しい永久凍土地において、こうした植物多様性がどのように維持されているのかはわかっていません。周北極域における温暖化の影響を予測する上でも、永久凍土上の植物多様性の維持機構を理解することは重要です。

5.研究の目的

アラスカ内陸部の永久凍土上のクロトウヒ林において、植物体の地上部・地下部を統合した資源利用を明らかにすることで、多様な葉寿命の植物群が同所的に生育できるメカニズムを解明することを目的とします。

6.研究内容

活動層(永久凍土上で季節的に融解する土壌層)の厚さが異なる永久凍土傾度サイト、及び永久凍土を人工的に融解させている土壌昇温実験区において、各植物群における葉や細根の量や分布、季節性や形質を評価します。また、土壌栄養の深度別調査や同位体分析を行うことで、植物群間で栄養獲得のメカニズムが異なるかを評価します。さらに、現地調査で得られたパラメータを用いて、個体スケールの年間光合成生産量や窒素利用効率を算出することで、葉寿命に関連した資源利用戦略の違いが、永久凍土上の植物多様性維持に寄与し得るかを評価します。

図1:アラスカ内陸部の永久凍土上に優占するクロトウヒ疎林。

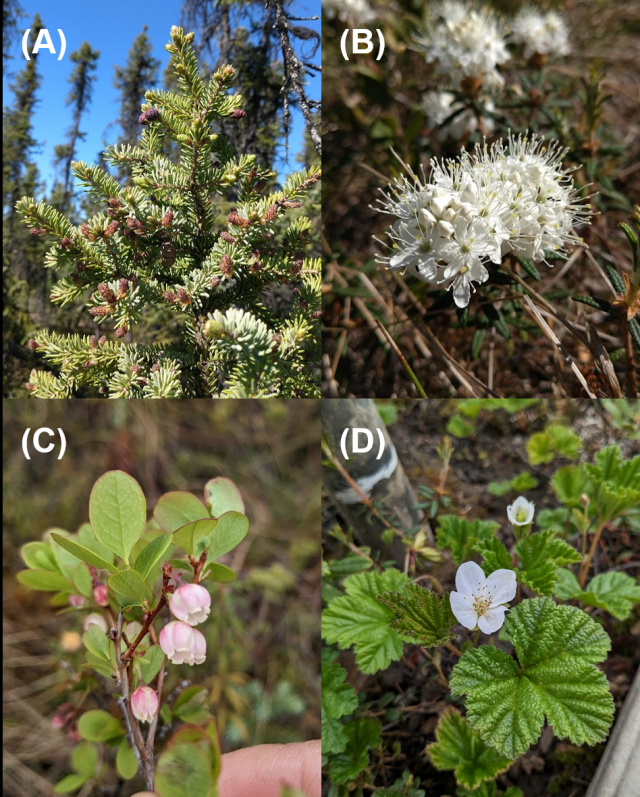

図2:アラスカ内陸部の永久凍土林に生育する代表的な植物種。

A:常緑針葉樹のクロトウヒ(Picea mariana)、B:常緑低木のイソツツジの仲間(Rhododendron tomentosum)、C:落葉低木のクロマメノキ(Vaccinium uliginosum)、D:落葉性多年生草本のホロムイイチゴ(Rubus chamaemorus)

7.研究論文

Amada G, Iwahana G, Noguchi K, Matsuura Y, Kim Y, & Kobayashi H. (2024) "Permafrost conditions influence abundance, distribution, and leaf traits of two closely-related dominant shrub species (Rhododendron subsect. Ledum) in interior Alaska." Polar Biolog 47:1039-1054. DOI: 10.1007/s00300-024-03284-3.

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.