森林総合研究所について > 国際連携 > 共同研究 > 自然環境下のオゾン濃度の漸増が熱帯季節林の水利用効率に及ぼす影響の解析

更新日:2025年6月2日

ここから本文です。

自然環境下のオゾン濃度の漸増が熱帯季節林の水利用効率に及ぼす影響の解析

1.共同研究機関

カンボジア王国森林局(Forestry Administration, Cambodia)

東京大学

九州大学

大阪府立大学

2.研究期間

2020~2024年度 JSPS科研費

3.責任者

清水 貴範(森林防災研究領域)

4.研究の背景

二酸化炭素(CO2)と対流圏のオゾンの濃度は、緩やかに増加を続けています。CO2濃度の増加に伴って、森林生態系の水利用効率が上昇することは、世界各地の森林でのCO2交換量観測から実証されつつあります(Ueyama et al., 2020)。一方、オゾン濃度の増加は、植物の水利用効率の減退を引き起こすことが知られています。しかし、全球で排出される炭素の20%以上を吸収する熱帯林で、オゾン濃度の増加が生態系の水利用効率にどのような影響を及ぼすのかは、明らかにされていません。熱帯季節林は、近年の人為的な開発によって消失が懸念されていますが、今後もその温室効果ガス吸収機能を健全に維持していくためには、生態系の水利用効率に対するCO2およびオゾンの相反する作用を、定量的に評価する必要があると考えられています。

5.研究の目的

熱帯の乾燥常緑林を対象に、1)網羅的な観測に基づいて、水利用効率に関わる変動過程を詳細に把握し、さらに、2)期間中に取得したデータを解析し、CO2およびオゾン濃度の漸増が森林の水利用効率に及ぼす影響を予測する手法を開発することが、本研究の目的です。

6.研究内容

- 森林生態系の水利用効率を算出するために、森林樹冠上でCO2/H2O交換量観測とオゾン濃度の観測を行います。観測システムは、先ず国内の試験地でテストを行った後、カンボジア国の乾燥常緑林に適用を試みる予定です。

- 合わせて、カンボジア国の乾燥常緑林では、微気象要素、水収支、炭素収支に関わる諸量の観測を、可能な限り網羅的に実施します。

- これらのデータを集積し、オゾン濃度上昇による水利用効率への影響の抽出を試みるとともに、水利用効率を将来予測するためのモデルパラメータを決定していきます。

7.得られた研究成果

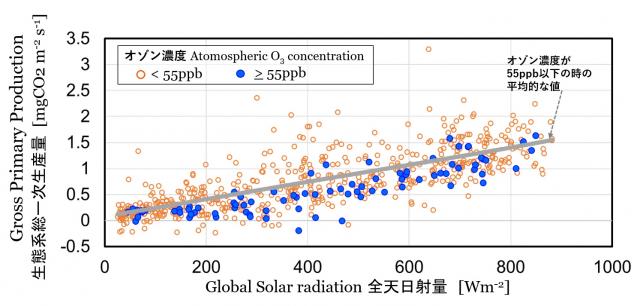

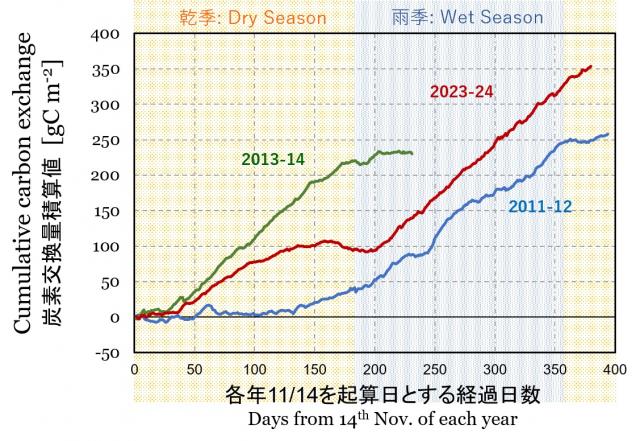

本研究は、その開始時期に前後してコロナ禍に見舞われ、さらにその間に現地の観測施設が大きく損傷したことで、熱帯乾燥常緑林でのH2O/CO2交換量観測システムの構築が大きく遅延する事態となりました(写真1)。そのような中、国内でのテスト観測から、スギ・ヒノキ人工林では2~3月の時期に大気中のオゾン濃度が高まると、森林-大気間の生態系総一次生産量(植物の光合成量に相当)が漸減するという観測結果が得られました(図1)。これにより、これまでオゾン耐性が高いと考えられていたスギやヒノキにも、オゾンに対する感受性が高まる時期があることが示されました。現地観測が可能となった研究期間の後半には、熱帯乾燥常緑林の観測地近傍で森林伐採が進行し、森林の劣化が始まってしまいました(写真2)。そのような状況ではありましたが、観測地のCO2交換量の季節変動を得ることができたため、かつて森林が健全な状態のときに取得したデータを整理し、比較を行いました。その結果、現在の観測地のCO2交換量は、森林が健全なときの年々変動の値の範囲に留まっていることが判明しました(図2)。今後この値がどのように変化していくかを、観測地周辺のオゾン濃度の変動とも合わせて、追跡していくことを考えています。

写真1 コロナ禍の間に屈曲した観測タワーの様子(2022年10月撮影)。

写真2 観測タワー直下の森林の様子(2023年11月撮影)。

図1 国内のスギ・ヒノキ樹冠上でのCO2交換量(フラックス)観測から推定した生態系総一次生産量と全天日射量との関係(2021年2-3月の値)。

図2 森林の劣化が始まった近年(2023-24年)と森林が比較的健全な頃(2011-12年および2013-14年)との炭素交換量積算値の比較。

8.研究成果の利活用

定量化した森林の二酸化炭素交換量について、データペーパー上に公開しました。東南アジア熱帯の炭素固定量に関する知見をカンボジア王国内外の研究者に対する森林管理の指針となることが期待されます。また、他の成果とともにカンボジア王国Forestry Agencyに報告し、MOUを延長して森林研究に関する協力体制の発展を推進することになりました。

9.研究論文

清水貴範、飯田真一、壁谷直記、宮沢良行、植山雅仁、熊谷朝臣 (2024) スギ・ヒノキ林樹冠上の大気O3濃度とH2O・CO2交換量の関係について. 日本森林学会大会学術講演集、135: 272.

清水貴範、伊藤江利子、壁谷直記、飯田真一、宮沢良行、田中憲蔵、植山雅仁、玉井幸治、大貫靖浩、清水晃 (2025) 劣化が進行しつつある熱帯乾燥常緑林でのCO2収支:劣化以前とどう変わった? 日本森林学会大会学術講演集、136: 155

Ueyama, M., Takao, Y., Yazawa, H., Tanaka, M., Yabuki, H., Kumagai, T., Iwata, H., Awal, Md. A., Du, M., Harazono, Y., Hata, Y., Hirano, T., Hiura, T., Ide, R., Ishida, S., Ishikawa, M., Kitamura, K., Kominami, Y., Komiya, S., Kotani, A., Inoue, Y., Machimura, T., Matsumoto, K., Matsuura, Y., Mizoguchi, Y., Murayama, S., Nagano, H., Nakai, T., Nakaji, T., Nakaya, K., Ohkubo, S., Ohta, T., Ono, K., Saitoh, T. M., Sakabe, A., Shimizu, T., Shimoda, S., Sugita, M., Takagi, K., Takahashi, Y., Takamura, N., Takanashi, S., Takimoto, T., Yasuda, Y., Wang, Q., Asanuma, J., Hasegawa, H., Hiyama, T., Iijima, Y., Ishidoya, S., Itoh, M., Kato, T., Kondo, H., Kosugi, Y., Kume, T., Maeda, T., Maximov, T., Moriwaki, R., Muraoka, H., Petrov, R., Suzuki, J., Taniguchi, S., and Ichii, K. (2025) The JapanFlux2024 dataset for eddy covariance observations covering Japan and East Asia from 1990 to 2023, Earth Syst. Sci. Data.(Accepted)

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.