ホーム > 公開情報 > 法定公開情報 > 環境への取組 > 森林研究・整備機構 環境報告書2023 > 事業活動における環境への貢献

更新日:2023年9月29日

ここから本文です。

事業活動における環境への貢献

業務の推進

第5期中長期計画の概要

森林研究・整備機構は、森林・林業・木材産業分野が直面する課題に的確かつ効率的に対処するため研究開発を推進しています。

研究開発業務では、基礎研究から応用研究、現場への普及まで一元的に研究開発を行う我が国唯一の総合的な森林・林業の研究機関として、国の施策、林業関係者及び国民のニーズに応え、研究開発によって得られた成果を積極的に発信して、社会に貢献することを目指します。2021年4月に開始された第5期中長期計画では、国の政策や社会的要請に対応し、成果の社会実装を一層推進すべく、以下の重点課題を実施します。

重点課題1「環境変動下での森林の多面的機能の発揮に向けた研究開発」

重点課題2「森林資源の活用による循環型社会の実現と山村振興に資する研究開発」

重点課題3「多様な森林の造成・保全と持続的資源利用に貢献する林木育種」

水源林造成業務では、水源涵養(かんよう)機能を強化し、土砂の流出・崩壊の防止、二酸化炭素の吸収による地球温暖化防止など、森林の有する公益的機能の持続的発揮に貢献します。

森林保険業務では、森林所有者が自然災害に備えるセーフティネット手段として、森林保険のサービスを提供します。

研究・水源林造成・森林保険の各業務とSDGsとのつながり

上記第5期中長期計画の概要にある業務、さらに、当機構組織として、ダイバーシティ推進にも取り組んでまいります。

下記のとおり、これらの業務や取組はいずれも、SDGsの達成に大きく貢献するものです。

| 業務・取組 | 概要 | 関係が深い目標 |

| 研究業務(重点課題1) | 環境変動下での森林の多面的機能の発揮に向けた研究開発を行います |  |

| 研究業務(重点課題2) | 森林資源の活用による循環型社会の実現と山村振興に資する研究開発を行います |  |

| 研究業務(重点課題3) | 多様な森林の造成・保全と持続的資源利用に貢献する林木育種を実施します |  |

| 水源林造成業務 | 水源涵養(かんよう)機能を強化し、森林の有する公益的機能の持続的発揮に貢献します |  |

| 森林保険業務 | 森林所有者が自然災害に備えるセーフティネット手段として、森林保険のサービスを提供します |  |

| ダイバーシティ推進 | 様々な職種の人々が多様で柔軟な働き方を実現し活躍できる組織作りをします |  |

業務の成果

研究開発業務

研究開発業務においては、森林・林業・木材産業及び林木育種に関わる総合的な研究開発を実施するため、次の3つの重点化した研究課題を設け、様々な課題に対し、戦略的に取組を進めています。

1 環境変動下での森林の多面的機能の発揮に向けた研究開発

2 森林資源の活用による循環型社会の実現と山村復興に資する研究開発

3 多様な森林の造成・保全と持続的資源利用に貢献する林木育種

業務の説明

【重点課題1】環境変動下での森林の多面的機能の発揮に向けた研究開発

森林の持つさまざまな機能が健全に発揮される森林管理技術を開発し、国内外の森林環境問題の解決や国土強靱化に貢献します。

|

|

|

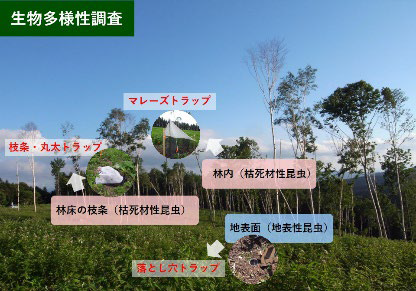

| 森林と農地の土壌炭素蓄積量の比較 | 森林管理が森林の生物多様性に及ぼす影響を多角的に調査 |

強風による森林気象害の研究(スギ林) |

【重点課題2】森林資源の活用による循環型社会の実現と山村復興に資する研究開発

木質資源と森林空間を持続的に利用しながら、川上から川下まで森林に関わる産業の一体的発展と山村復興に資する技術を開発し、安全・安心で豊かな循環型社会づくりに貢献します。

|

|

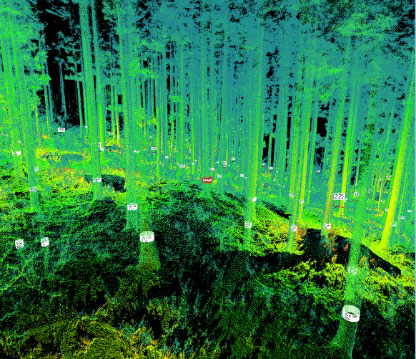

| 森林内部をレーザーで可視化 | 国産トリュフ栽培に関する研究 |

|

|

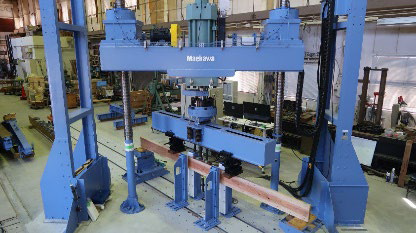

| 実物大建築部材の性能評価 | 木質バイオマス資源の低コスト供給源として期待される「ヤナギ」の研究 |

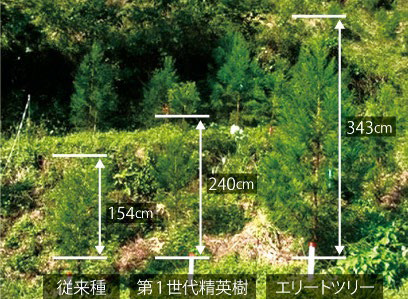

【重点課題3】多様な森林の造成・保全と持続的資源利用に貢献する林木育種

これからの森林づくりと林業の持続的な発展に役立つ優良種苗の生産に貢献するための品種改良(林木育種)、林木の遺伝的な多様性を守るための技術開発等に取り組みます。

|

|

| 成長に優れたエリートツリーの植栽試験 | 特定母樹や優良品種の原種苗木の生産・配布(都道府県等からの要望に応じて配布) |

業務の成果

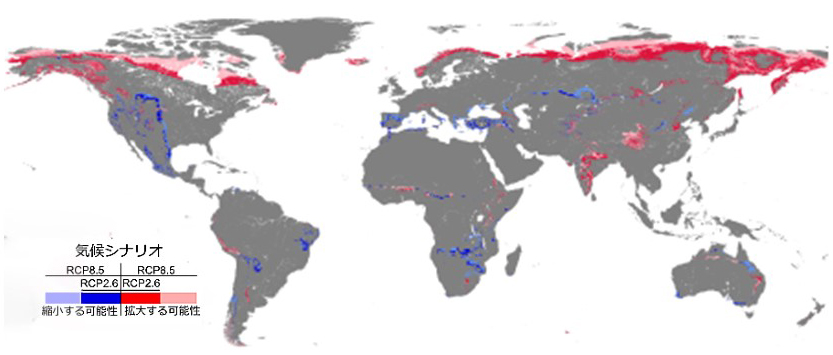

気候変動により森林が拡大する地域、縮小する地域を高解像度で推定-気候ストレスの影響を地球規模で評価するモデルを開発-

森林総合研究所と国立環境研究所らの共同研究グループは、植物にとっての様々な気候ストレスが森林分布に与える影響を地球規模で評価できるモデルを新たに開発しました。

これにより、気候変動による気温の上昇や乾燥化によって森林分布が変化しやすい場所を地球規模かつ高解像度(赤道付近で約1km2)で推定が可能になりました。今回の成果は、森林の二酸化炭素吸収能力の将来変化を予測する上で重要な情報となります。

気候変動によって森林が拡大しやすい地域(赤)と森林が縮小しやすい地域(青)

<コラム>執筆者の声

気候変動の影響を肌で感じる機会が増えました。日本では、記録的な猛暑や局地的な大雨の増加などが顕著ですが、地球上には乾燥化が進むと予測されている地域も多く、そういった地域では森林の成立が難しくなるのではないかと危惧されています。そこで、気候変動に森林の分布がどのような影響を受ける可能性があるのか、予測に取り組みました。この研究では、気候の変化の直接的な影響を評価していますが、乾燥化が山火事を引き起こすなど、さらに森林分布を変化させる出来事も生じています。今できる気候変動対策に、真剣に取り組む必要があると感じています。

マダニリスクが高い森林の特徴が明らかに -シカの密度と植生が鍵となる-

近年、ヒトやペットがマダニの媒介する人獣共通感染症に感染する事例が多数報告され、野外活動を行う方から当研究所への相談も増えています。

野外でマダニが多い条件を明らかにすることで、マダニのリスクを避け、より安全に活動することができると期待されます。森林地帯に調査地を設定し、春から秋にかけて林道、林縁、林内でマダニの生息状況を毎月調査し、併せてマダニの宿主動物を自動撮影カメラで調査しました。その結果、シカの密度が高い地域ほどマダニが多いことが明らかになりました。また同一の調査地内では、下層植生が最も繁茂する林縁でマダニの密度も高いことがわかりました。ただし、本研究の結果は、シカを減らせばマダニも減ることを必ずしも意味しません。一度マダニが増えてしまうと、シカを減らしても別の動物を宿主とする可能性があるからです。したがって、マダニに刺咬されるリスクの低減には、シカを中心としてマダニの宿主として重要な野生動物の密度管理が重要です。

シカが多い地域の森林で、とくに下層植生が繁茂している林縁に踏み入る場合には、服装をしっかり確認し、忌避剤を正しく使用するなどによって念入りにマダニ対策を講じる必要があります。本研究の結果により、仕事やレクリエーションで森林に立ち入る方々がさまざまな条件の場所で安心して活動ができることを願っています。

旗ずり法(布を引きずって付着したマダニを採集する方法)の様子と採集したマダニ

<コラム>執筆者の声

近年、マダニ媒介感染症に罹患したというニュースを目にすることが多くなりました。野外でマダニを見つけることは簡単では無いかもしれませんが、本研究で明らかにしたような危険性が高い条件を知っておくことで、事前に警戒したり対策することができます。これからも森林を使って生活していくために、野外に潜む危険を知り正しく恐れることが重要です。

スギにおける原種の早期配布に向けた技術開発

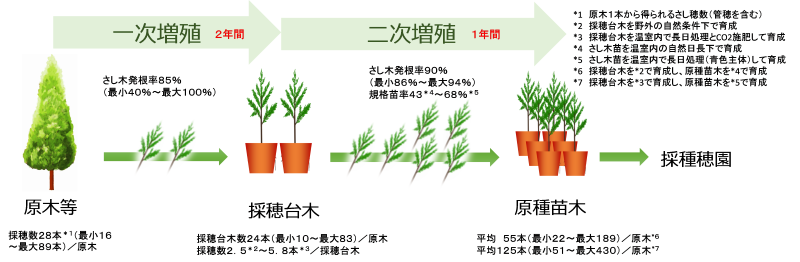

農林水産省は、カーボンニュートラル等の環境負荷低減を実現するために、2021年3月にみどりの食料システム戦略を策定し、その戦略の中で、エリートツリー等の成長に優れた苗木を2030年までに林業用苗木全体の3割、2050年までに9割以上に拡大することを目標にしています。この目標に向けて、都道府県等が早期にエリートツリー等の採種園・採穂園を整備する必要があることから、林木育種センターでは集中的にエリートツリー等の原種苗木を増産することが急務となっています。エリートツリーは、第二世代以降の精英樹の総称で、従来の種苗に比べて成長(特に初期成長)に優れ、材質はこれまでと同等以上で、幹の通直性にも優れ、スギやヒノキについては、雄花着花性が多くない系統です。これらのエリートツリー等は、選抜された初期段階においては、原種苗木をふやすための元となる木が検定林(試験林)の中の1本のみの状況で、苗木をふやすための穂(枝)数が限られます。そこで、林木育種センターでは、林野庁の補助事業「エリートツリー等の原種増産技術の開発事業のうち、スギの増殖技術の高度化と実用化」の支援を受けて、これらエリートツリー等の原種配布までに要する期間の短縮と増殖効率を向上するための技術開発に取り組みました。

はじめに、従来の原種苗木の生産の流れを説明します。原種苗木の増殖の元となる穂は、検定林にあるエリートツリー等の1本の原木から採穂します。採穂した枝の主軸の先端部分(先端穂)を用いて、原種苗畑等においてつぎ木やさし木を行ってクローン苗木を増殖(一次増殖)し、その苗木を用いて原種園を造成します。次に採穂できるほどに育った原種園から採取した穂木を用いてさらにつぎ木やさし木を行ってクローン苗木を育成(二次増殖)し、この苗木が、原種苗木として都道府県や認定特定増殖事業者が造成する採種穂園に配布されます。原木からの採穂から5年~7年かけて原種苗木が生産されることになります。

新たに開発した増産技術では、先端穂だけではなく、先端穂の下の部位(管穂)も穂として利用してさし木を行います(一次増殖)。従来は3月から4月にさし木を行いますが、期間短縮のために、厳冬期である1月から2月にさし木を行います。この時、電熱線等を使って地温を温め発根を促進します。発根直後のさし木苗をポット等に移植し、採穂台木として温室等の高温下で育成します。成長期に長日処理や二酸化炭素の施用を2年間実施することによって採穂台木の成長を促進します。自然条件で採穂台木を育成した場合、1本の採穂台木からさし木用の穂を2.5本採取できますが、温室内で長日と二酸化炭素を施用して育成した採穂台木からは5.8本の穂が採取できます。次に採穂台木から採取した穂を用いてさし木を行い(二次増殖)、発根してできた苗木を原種苗木として育成します。この原種苗木の育成も、一次増殖と同様に、高温下の長日条件下で育成することによって、1年で7割程度の苗木を規格苗に達する大きさまで育成することができます。この結果、原木1本から、平均で125本、系統によっては最大430本の原種苗木を生産できることができます(図9)。

|

| 図9 原種苗木の短期増産に向けた取り組み |

これまでの研究から、原種苗木を短期間で増産するためには、気温、光、水、二酸化炭素濃度の環境条件を制御することが重要であることが分かりました。林木育種センターでは、原種苗木の安定供給のための特定母樹等育成温室を建設しました(写真7)。この施設では、日長、潅水、二酸化炭素施用を自動制御することができます。このうち、日長の制御は、省エネ効果の高いLEDを用いています。採穂台木や原種苗木の好適な育成条件に合わせて複数の環境を制御することができる温室になっています。またこの施設は4室の育成室、1室の準備室、出荷まで原種苗木を長期貯蔵するための2機の大型冷凍コンテナで構成されています。この施設を活用して採穂台木の育成から原種苗木の出荷までの工程を行うことができます。育成室と準備室は、園芸用施設安全構造基準に従い、これまでの日立市の気象データ等をもとに、地震、台風、大雪に備えた強度を保ちつつ、従来の鉄骨ハウスよりも低コストで建設することができました。

この特定母樹等育成温室は、高度な環境制御と温室の特徴を生かすことができ、これまでの研究成果を具体化できる施設です。従来の苗畑での原種苗木の生産を補完する形で、都道府県等の要望に応じ、早期にエリートツリーの原種苗木を生産・配布することによって、今後エリートツリーの早期普及に努めていきます。

|

| 写真7 令和4年4月に建設された特定母樹等育成温室 |

<コラム>執筆者の声

エリートツリー等の成長に優れた苗木の活用を促進するため、都道府県等の採種園・採穂園に植栽されるエリートツリー等の原種苗木を安定的に生産・配布する必要があります。林木育種センターでは、今回開発された技術や建設された施設を使って、エリートツリー等の原種苗木の生産・配布を進め、エリートツリー等の苗木の普及に貢献していきたいと考えています。

水源林造成業務

業務の説明

洪水の緩和や水質の浄化に必要な森林の持つ水源涵養(かんよう)機能を確保するため、ダムの上流域などの水源涵養上重要な奥地水源地域の民有保安林のうち、土地所有者自身による森林整備が困難な箇所において、公的なセーフティネットとして水源を涵養するための森林を造成し、整備する事業を行っています(これを水源林造成事業といいます)。

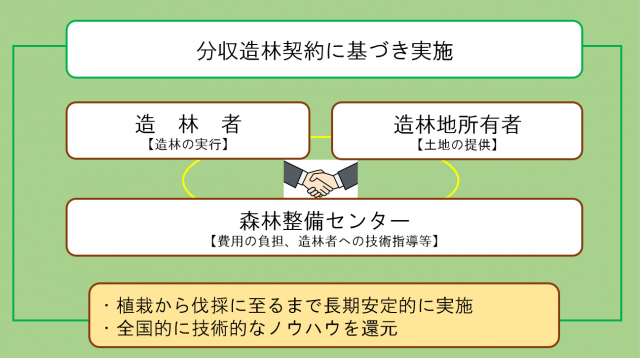

水源林造成事業の仕組み

水源林造成事業は、主に造林地所有者が土地を提供、造林者が植栽・保育を行い、森林整備センターが費用の負担と技術指導等を行う分収造林契約方式により、協力して森林を造成しています。

水源林造成事業の流れ

【対象地】

|

|

|

|

|

奥地水源地域の民有保安林で、無立木地、散生地、粗悪林相地等、人工植栽の方法により森林の造成を行う必要がある土地が対象となります。

|

||

【森林整備の過程】

|

|

|

|

森林の機能が劣っている対象地に、既に存在する広葉樹等を活かしながら苗木を植え、雑草を刈り払い、成長して混み合ってきたら間伐します。

|

||

【未来に向けた森林づくり】

|

|

|

|

広葉樹等を活かしながら長伐期の針広混交林を造成していきます。 |

群状又は帯状の育成複層林誘導伐※の実施により、複数の樹冠層を有する育成複層林を造成していきます。 |

※育成複層林に誘導するための伐採をいいます。森林整備センターでは、概ね同一の林齢で構成された森林を小区画の群状や帯状に分散して伐採・植栽することで育成複層林を造成しています。一定の区域内に林齢や樹高等が異なる複数の小区画で構成された森林を造成することで、森林の持つ公益的機能の持続的かつ高度な発揮が図られます。

業務の成果

1.環境の保全に資する取組実績

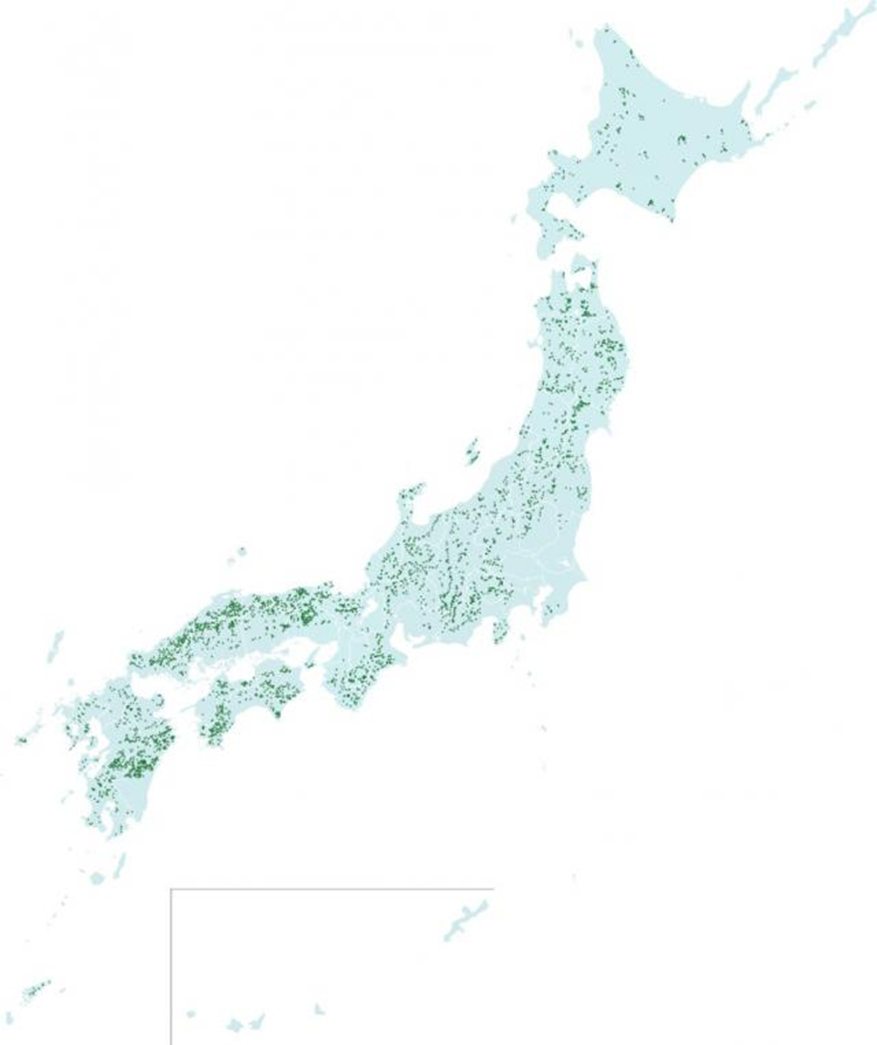

1961年から開始された水源林造成事業では、これまでに、約49万ヘクタール(東京都と神奈川県の合計面積に相当)に及ぶ水源林を造成し、計画的に保育を実施しています(写真8,図10)。これにより、水源の涵養(かんよう)はもとより、土砂災害の防止、二酸化炭素の吸収、生物多様性の保全等森林の有する公益的機能の発揮を通じて、環境の保全に貢献してきました。

2022年度においては、1,763ヘクタールの植栽などを実施しました。

写真8 池原ダム周辺の水源林造成事業地(奈良県吉野郡下北山村)

図10 水源林造成事業の契約地【2022年度末】(※地図中の濃緑色の点の箇所が契約地)

これまでに整備された水源林は、全国の民有保安林約500万ヘクタールの約1割を占め、地域の人々の暮らしを支えています。

|

水源涵養(かんよう)効果

年間約30億立方メートルを貯水 |

|

|

環境保全効果

(約179万世帯の年間消費電力の発電時に排出される二酸化炭素量に相当) |

|

|

山地保全効果

|

|

|

その他の効果(貨幣換算できない効果)

|

|

|

詳しくは、森林整備センターホームページ(https://www.green.go.jp)をご覧ください。

(1)森林整備の考え方

政府が策定した森林・林業基本計画において、水源林造成事業は「森林造成を計画的に行うとともに、既契約分については育成複層林等への誘導を進めています。その際、当該契約地の周辺森林も合わせた面的な整備にも取り組む。」とされています。

森林整備センターでは、森林の水源涵養(かんよう)機能等の公益的機能を持続的かつ高度に発揮させるため、植栽や間伐等の森林整備を計画的に行うとともに、一定の区域内に林齢や樹高等が異なった複数の樹冠層からなる森林を育成する施業(写真9)や、長伐期の針広混交林を育成する施業(写真10)を推進しています。さらに、近年では、流域保全の取組を強化する観点から、既契約地周辺の手入れが不十分な育成途上の森林を対象とした面的な整備にも取り組んでいます。

以上のような水源林造成事業の取組により、森林による水の貯留・浄化機能や土砂の流出・崩壊防止機能の維持・向上を図り、良質かつ安定的な水の供給・洪水の緩和や土砂災害の防止に貢献するとともに、二酸化炭素の吸収や育成複層林・針広混交林等の多様な森林づくりを通じた生物多様性の保全等にも貢献してまいります。

写真9 育成複層林(茨城県久慈郡大子町)

写真10 長伐期針広混交林(青森県三戸郡南部町)

(2)森林整備による地球温暖化対策

我が国では、2030年度における二酸化炭素の森林吸収量の目標(2013年度総排出量比約2.7%)達成のため、間伐等を推進することとしています(写真11)。

森林整備センターにおいては、2022年度に15,764ヘクタールの除間伐を実施し、森林吸収量の目標達成のために貢献するとともに、約49万ヘクタールの水源林全体では、年間約233万トンの二酸化炭素を吸収し、森林吸収量の確保に貢献しています。

また、近年、気候変動の影響による集中豪雨等が起こす自然災害が増加傾向にある中、無立木地等への人工植栽や、森林の成長に応じた適切な間伐等の実施を通じて、洪水の緩和や土砂災害の防止を図り、自然災害に対する強靱性(レジリエンス)や適応力の向上にも貢献しています。

写真11 間伐後3年経過した林内(佐賀県藤津郡太良町)

2. 環境負荷の低減に向けた取組実績

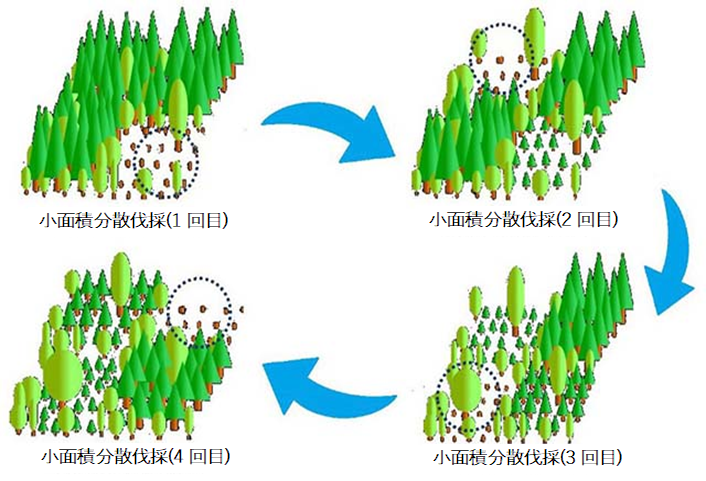

業務の実施にあたっては、可能な限り地形、動植物、景観等への影響を緩和する必要があります。このため、路網の整備においては環境負荷の低い工法を採用し、主伐の実施においては伐採による公益的機能の一時的な低下を緩和させる小面積分散伐採を推進しています。

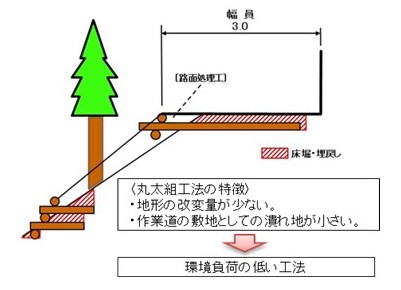

(1)丸太組工法による作業道の設置

水源林造成事業においては、作業効率の向上や林業労働者の就労条件の改善等を図るため、作業道を開設しています。

開設にあたっては、急傾斜地を避けるよう努めるとともに、急傾斜地等で構造物が必要となる場合には、木材(丸太)を利用し、地形の改変量が少なく作業道の敷地としての潰れ地も小さい「丸太組工法」を採用することにより、環境負荷の低減に取り組んでいます(写真12,図11)。

森林整備センターでは、2022年度に開設した426路線の作業道のうち、94路線で丸太組工法を採用しており、森林整備の過程で発生する間伐材等の木材の有効な利用を通じて、資源の持続的・循環的な利用に貢献しています。

写真12 丸太組工法(のり留工)による作業道(福岡県築上郡築上町)

図11 丸太組工法(のり留工)による作業道のイメージ

(2)小面積分散伐採による主伐

2008年度以降の主伐については、伐採時期を分散させ伐採面積を小面積に分散させる「小面積分散伐採」を推進しています。小面積分散伐採は伐採による森林の持つ公益的機能の一時的な低下を緩和することができます(図12)。

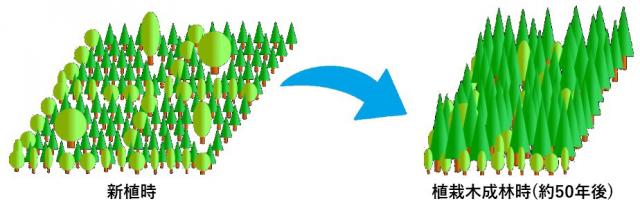

|

【新植時~約50年後】

【約50年後~約80年後】

|

図12 小面積分散伐採による主伐のイメージ

<コラム>執筆者の声

森林整備センターは水源林造成業務実施によって整備された森林の公益的機能発揮を通じて、水源涵養(かんよう)はもとより洪水の緩和、土砂災害の防止、二酸化炭素の吸収、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など持続可能な社会を実現しSDGsに貢献できるように取り組んでいます。今後とも森林整備センターは森林総合研究所、森林保険センターとも連携し世界のSDGsの達成、持続可能で豊かな社会の実現に努力をしていきます。

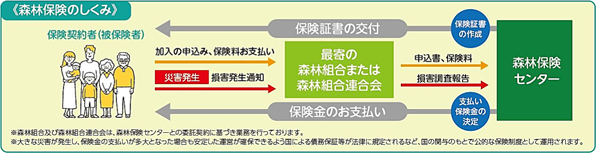

森林保険業務

![]()

業務の説明

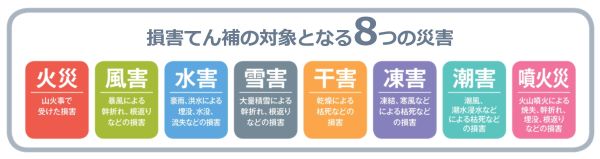

森林の育成には長い年月を必要とすることから、常に火災や自然災害等の様々なリスクに直面しています。ひとたび災害に見舞われると、それまで多くの費用や労力をかけて造られた森林が一瞬にして失われるだけでなく、復旧には多額の費用がかかるため、林業経営の継続が困難になる恐れもあります。

また、森林の消失は、国土の保全や生物多様性の保全といった森林の有する多面的機能にも多大な影響を及ぼすこととなるため、被災地を速やかに森林へ再生していくことが重要です。

森林保険は、森林保険法に基づき、火災、気象災(風害、水害、雪害、干害、凍害、潮害)及び噴火災により発生した森林の損害をてん補する制度で、森林所有者自らが8つの災害に備える唯一のセーフティネットとなっています。森林保険は、被災による経済的損失を補てんすることによって林業経営の安定に貢献するとともに、被災地の早期復旧による森林の多面的機能の発揮に大きな役割を果たしています。

これらの役割を通じて、SDGsに定める「森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。」等のターゲットの達成や持続可能な社会の実現に貢献しています。

業務の成果

森林保険業務の実施にあたっては、被災した森林の早期復旧や林業経営の安定につなげるため、保険金の迅速な支払いや森林保険の加入促進等に取り組んでいます。

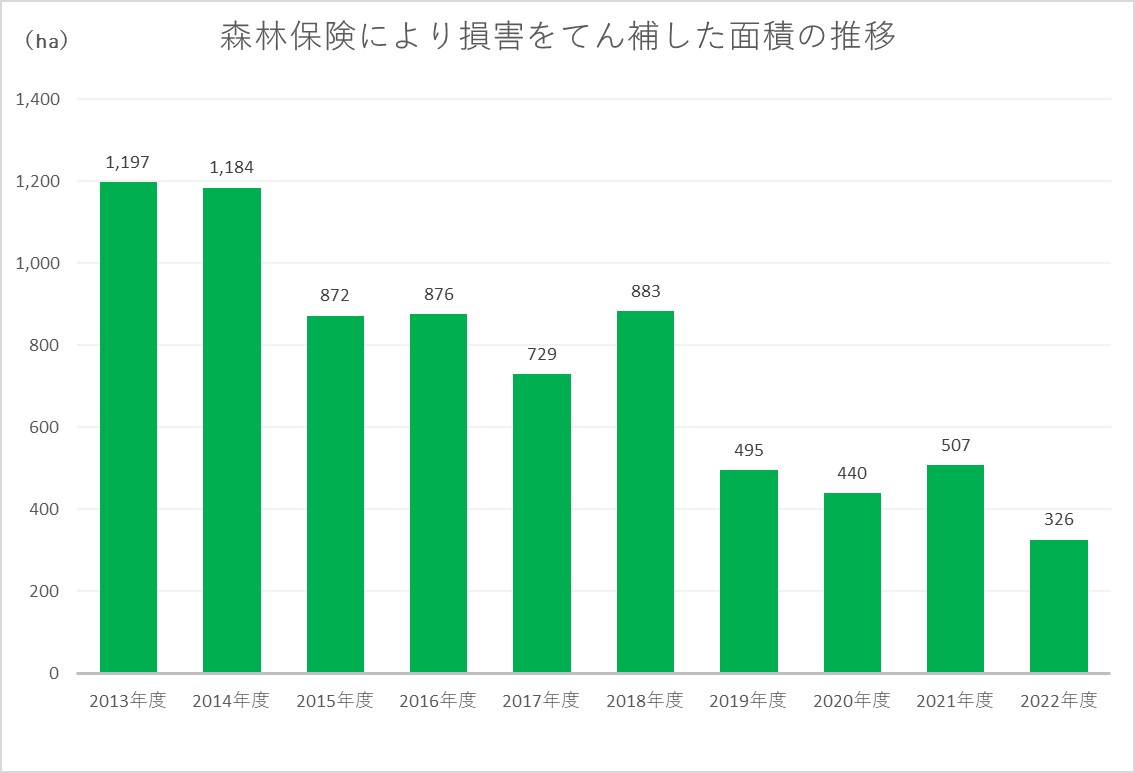

取組の結果、2022年度においては、森林保険の契約件数約7万9千件、契約面積約54万6千ヘクタール、損害のてん補件数810件(326ヘクタール)、保険金支払額約2億3千万円となりました。

森林保険により損害をてん補した面積の推移

森林保険でてん補した災害の事例

|

【事例】火災 (2021年2月)群馬県 私有林 |

|

| 【事例】雪害 (2020年12月)岩手県 私有林 樹種・損害時林齢:アカマツ・クロマツ69年生 実損面積/契約面積:0.42ヘクタール/3.48ヘクタール 支払保険金:411千円 (参考) ヘクタール当たり保険料/年:3,996円 付保率:100% |

|

| 【事例】凍害 (2020年6月)千葉県 私有林 樹種・損害時林齢:スギ4年生 実損面積/契約面積:0.32ヘクタール/2.62ヘクタール 支払保険金:461千円 (参考) ヘクタール当たり保険料/年:5,139円 付保率:100% |

|

業務の実績

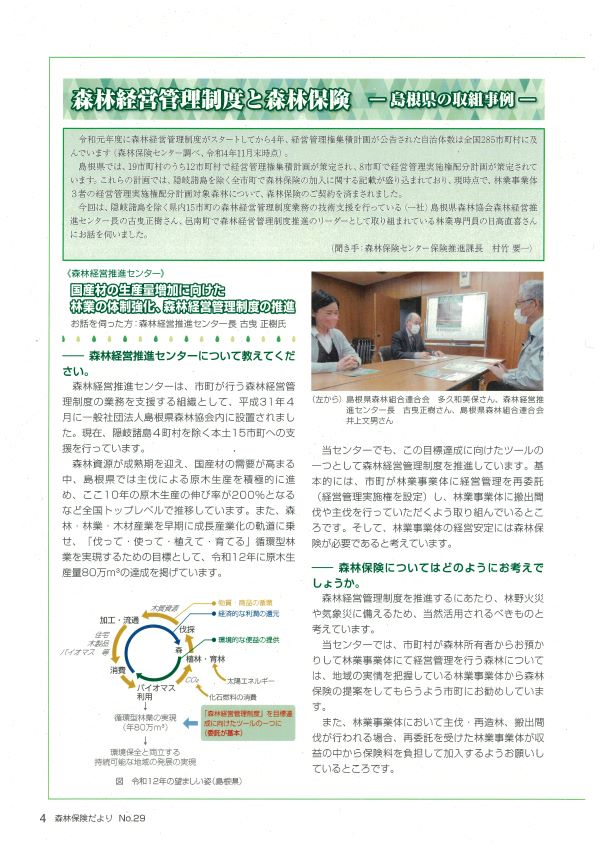

取組事例1 森林経営管理制度における森林保険の活用推進

森林保険は、林業経営の安定、被災地の早期復旧による森林の多面的機能の発揮に大きな役割を果たす制度です。森林保険センターでは、「森林経営管理制度※」に基づいて市町村等が経営管理する森林については、特に自然災害リスクに対する備えが重要であり、森林保険の活用が同制度の適切な運用にも資するとの考えから、重点的に加入促進活動を推進しています。2022年度においては、都道府県や市町村等の担当者に対して、自然災害へのリスク対応や森林保険の必要性等を説明して森林保険の活用を促しました。これらの取組の成果として、36市町村における経営管理権集積計画に森林保険に加入できる旨が記載され、38市町、林業経営者7業者において森林保険に加入いただきました(2022年度末時点。森林保険センター調べ)。

※森林経営管理制度:2019年4月に施行された森林経営管理法に基づき、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者からの委託を受けて経営管理できる制度です。

|

|

取組事例2 資金運用におけるグリーンボンドの取得

森林保険センターでは安定的かつ効率的な資金の確保を図るため、独立行政法人通則法のもと、預金やリスクの低い地方債取得により、資金運用を行っています。

2022年度においては、収益性に配慮しつつ、グリーンボンドとして発行される地方債を取得しました。

グリーンボンドは、企業や地方自治体等が地球温暖化対策や再生可能エネルギーの導入促進等、環境改善に資するプロジェクトに要する資金を調達するために発行される債券で、近年、SDGs債の一つとして注目が高まっており、自治体による発行も増加しつつあります。

なお、グリーンボンドを取得した投資家は、その発行体のホームページ等に投資表明投資家として紹介されます。森林保険センターでは、今後もグリーンボンドの取得を通じて、SDGs達成に貢献していきます。

2022年度に森林保険センターが取得したグリーンボンド一覧

| 発行時期 | 発行体 | 充当事業(対象プロジェクト) |

| 2022年8月 | 川崎市 | ごみ焼却施設整備、本庁舎等建替、環境配慮技術導入事業、洪水被害軽減のための放水路整備事業 |

| 2022年9月 | 仙台市 | 再生可能エネルギー設備導入、市有施設のエネルギー効率改善を含む長寿命化改修、ごみ処理施設整備等 |

| 2022年9月 | 兵庫県 | 下水汚泥広域処理場整備事業、県有施設の照明のLED化、土砂災害防止や温室効果ガスの吸収に資する森林整備等 |

| 2022年9月 | 静岡県 | 県有建築物のZEB化、カーボンニュートラルポートの形成、間伐などの森林整備、県有建築物における県産材による木造化等の推進等 |

| 2022年10月 | 三重県 | 電動自動車等の購入、信号機のLED化等、沿岸浅海域における藻場の造成、林道の開設、森林・林業を担う人材育成のための拠点整備 |

| 2022年10月 | 長野県 | 小水力発電所の設置、地域鉄道事業者の車両更新に対する補助、県有施設・設備の更新、交通インフラ整備、森林環境保全のための林道整備等 |

<コラム>執筆者の声

グリーンボンドは、利息収入を得るだけでなく、投資を通じて環境問題に貢献できます。引き続きグリーンボンドの取得を目指し、環境面から社会貢献につながる取組を進めていきたいと思います。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.