カラマツ林の下層植生には高木性広葉樹が含まれるのか?

目的

長野県では、針葉樹人工林の一部で、針広混交林に移行させる動きがはじまっています。

針葉樹人工林を強度に間伐したのちに、針広混交林に移行させるのであれば、下層植生の中に高木性広葉樹が存在している事が望まれます。

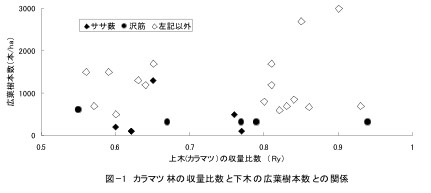

長野県内で間伐を行ったカラマツ林を対象に間伐2〜5年後の下層植生を調べたところ、50%以上の植被率が認められ、カラマツ林は下層植生が発達する場合が多数ありました。そこで、長野県内のカラマツ林27林分で下層の高木性広葉樹の成立本数と森林の混み具合を示す上木の収量比数との関係を調査しました。

結果

図-1に示したとおり、立木密度が高い過密林分でも高木性広葉樹が認められ、カラマツ林の林床には広葉樹が多いことが確認されたが、発生本数が少ない場所も認められました。高木性広葉樹の発生本数が少ない場所を精査したところ、ササが密生する場所や低木性樹種が繁茂した沢筋である場合が多数ありました。沢筋にはカンボクなどの低木性樹木が多く成立しており、高木性広葉樹の発生本数は少なかったです。松本市で沢筋にあるカラマツ林の強度間伐を行い、高木性広葉樹の誘導を図ったが、カンボクやタラノキなどの低木性広葉樹が大きく繁茂しただけで高木性広葉樹は増えず、間伐だけでは針広混交林へ移行させるのは困難でした。

以上のことから、カラマツ林であってもササが多いところや沢筋などで低木性樹木が多く繁茂している場合には針広混交林化が困難です。

このような場所で針広混交林化を図るためには、広葉樹植栽等の更新補助作業が必要ですが、ササや低木が多い林地では更新木を植栽しただけでは更新が成功することは少なく、下刈りなどの作業を必要とします。植栽後の下刈りは数年以上を要する場合もあり、下刈り時に誤伐してしまうケースが多いため注意が必要です。

長野県でよく見られるカラマツ林

|