ここから本文です。

プロジェクト課題成果1:低コストコンテナ苗の開発

平成28年度成果

A.1-(1) 充実種子選別機械の開発)

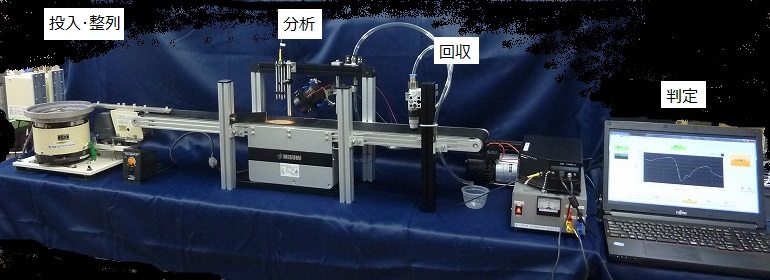

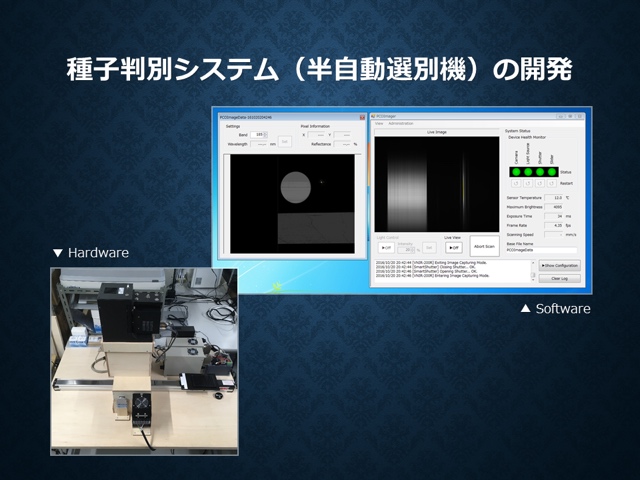

九州大学で保有する3機種の分光カメラについて、較正(暗電流と反射標準の測定、露光時間の最適化)を行い、画像撮影を自動化した撮影装置を作成しました(図.1)。まず種子の「投入・整列部」については、後の工程である判定・選別で種子を確実に1個ずつ送り出すこと(1ケ送り、と呼ぶ)が求められるため、それに必要な部分として振動によるフィーダーを用いた供給システムを考案しました。これは、種子を投入するための「円形フィーダー」と整列のための「直線フィーダー」の2種類のフィーダーを組み合わせたもので、送り速度や送りだしのタイミングを調節して1ケ送りを実現することに成功した。具体的には、円形フィーダーを1から3秒間隔で間欠動作させることで、投入間隔を開け、さらに直線フィーダーでより早く送り出すことによって、整列と種子間の間隔をあけることが可能になりました。今後は、ドラムタイプ(回転・吸引)の投入部を試作し、等間隔で整列できる機械の開発を目指します。

充実種子の「分析・判定部」については、九州大学における研究成果をもとに、充実種子に含まれる脂質の赤外光吸収域をカバーする赤外分光カメラ、赤外分光器、そして赤外域フォトダイオードといった3種類の異なる方法の有効性を検討しました。赤外分光カメラについては九州大学の成果を反映させました。その際、赤外域フォトダイオードは精度の問題から除外しました。赤外分光器による測定では、充実種子と不稔種子の相違を確認することができました。充実種子の「回収部」は、コンプレッサーを動力源とするバキュームを用いて試作しました。分析・判定結果に基づき充実種子を自動で回収するために、吸引動作のタイミングを電気信号で切り替え可能なソレノイドバルブを組み合わせた機器を試作し、吸引動作の確認を行いました。現段階では、判定結果を受けてから回収までの動作は手動となるものの、各機能の性能と、一連の動作を確認することができました(図.2)。

平成29年度成果

A.1-(1) 充実種子選別機械の開発)

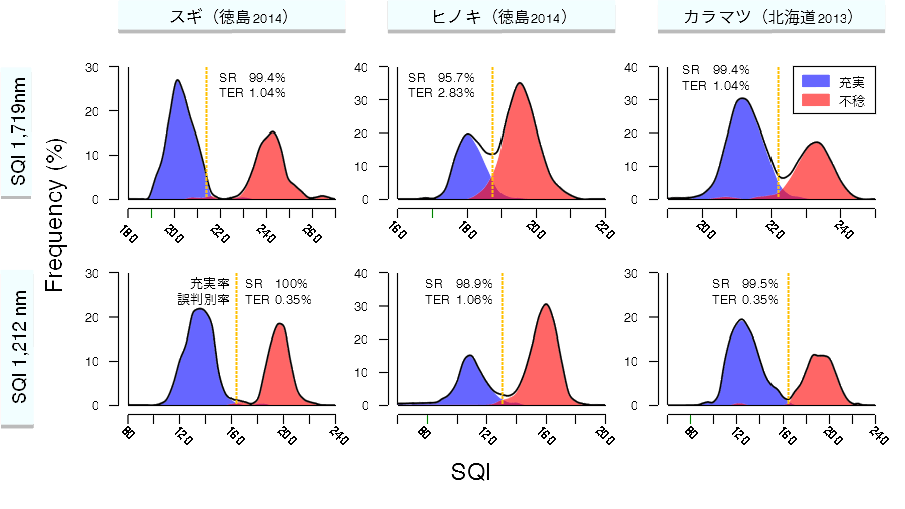

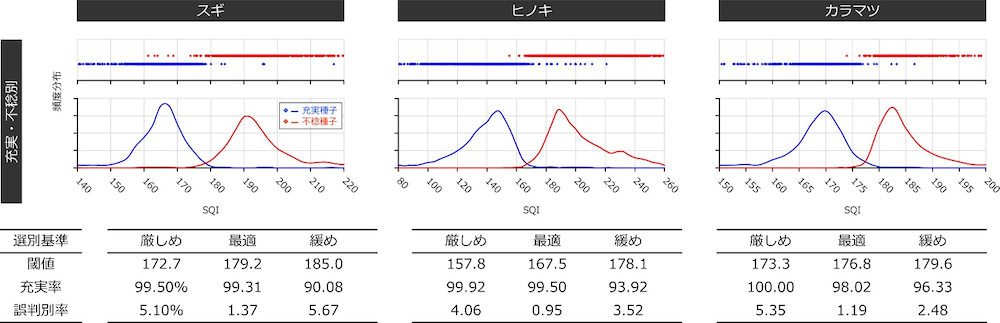

前年度開発した半自動種子判別機に搭載した近赤外分光カメラを換装し、充実種子選別の高速化を図るとともに、選別精度を高めるための分光指標の最適化を行ったところ、従来着目してきた脂質の第一倍音吸収帯(1,730nm付近)に比べ、第二倍音吸収帯に相当する1,200nm付近の反射分光特性が、スギ、ヒノキおよびカラマツ種子の高精度な充実・不稔判定により適していることが判りました(図1-1)。

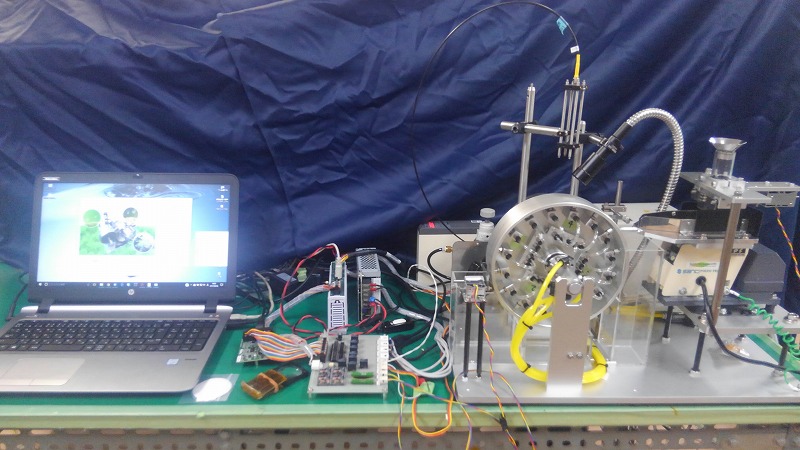

前年度開発した半自動種子判別機から得た知見をもとに、充実種子の判別精度を高めるための機械設計・試作を行い、プロトタイプマシンを完成させました(図1-2)。

(A.1-(2) 優良種子・苗木供給システムの開発)

閉鎖系育苗施設において、ニードル式一粒播種機を用いて、小型プラグ苗生産を行行った場合の小型プラグ苗1本当たりの生産コストを試算した結果、生産回転数の増加によりコストが低下することがわかりました。

徳島県において発芽促進処理(種皮穿孔および流水浸漬)を行ったスギ種子における発芽・活着試験の結果、種皮穿孔・流水浸漬の同時実施で発芽期間のばらつきが30日程度と最も短くなる一方、発芽後の害による枯死率が高くなりました。また、播種後の覆土の違いが発芽率に影響を及ぼす可能性が示唆されました。

(A.1-(3) コンテナ苗生産・品質評価)

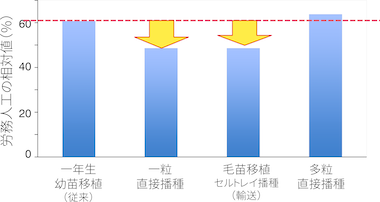

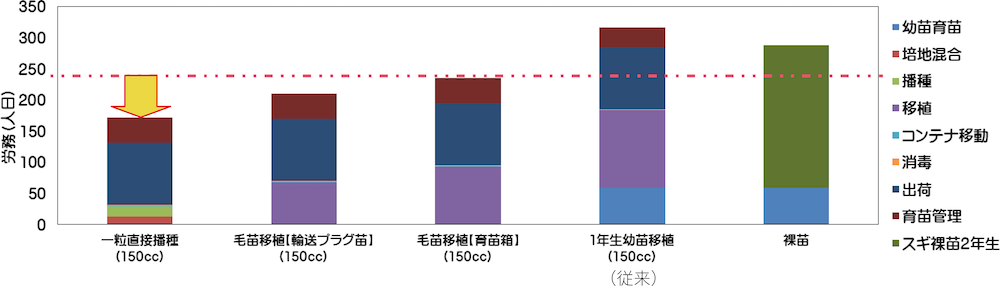

高知県においては、スギの1年生の幼苗をコンテナに移植する従来の方法と、選別種子をコンテナに直接一粒播種する方法、セルトレイで生産した小型プラグ苗を移植する方法、未選別種子をコンテナに直接多粒播種する方法、および育苗箱に蒔き出した1〜2ヶ月の毛苗を移植する方法の5つの育苗方法について、作業効率・労務時間を比較しました。それに基づいて労務費を計算し、年間生産量2万本、5万本、10万本規模の苗木生産にかかる直接経費を試算したところ、いずれの方法においても生産規模の拡大に伴いコストが低下することが判りました。

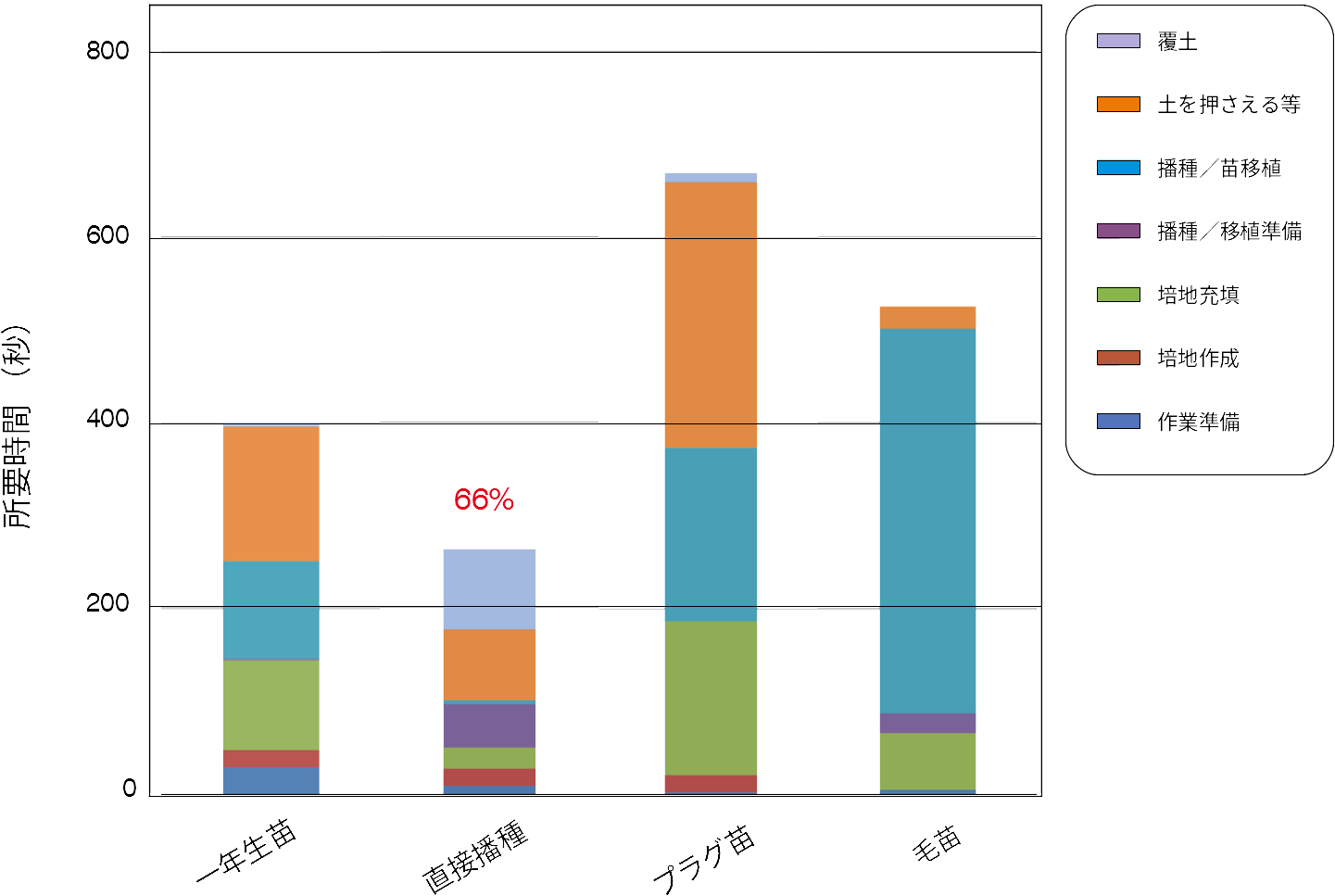

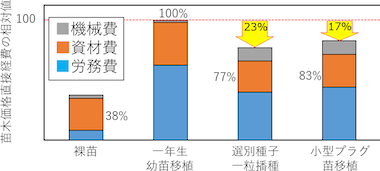

岐阜県においては、培土の準備とコンテナへのヒノキ種子の播種や苗の移植に要した時間は、多粒播種>1年生稚苗移植>一粒播種>小型プラグ苗移植の順に長くなりました。なお、多粒播種では間引きした時間も含みます(図1-3)。

長野県においては、カラマツでは選別種子を直接播種した場合のコンテナ作成作業時間が264秒/トレイとなり、1年生苗の移植によるコンテナ作成作業の400秒/トレイと比較して、約66%となりました。一方で、プラグ苗移植によるコンテナ作成作業は669秒/トレイとなることが判りました(図1-4)。なお、小型プラグ苗の移植では伸びすぎていた根の処理の時間も含みます。

平成30年度成果

(A.1-(1) 充実種子選別機械の開発)

主要造林樹種(スギ・ヒノキ・カラマツ)における充実種子を効率的に選別するため、全工程を完全に自動化した高効率な種子選別装置(充実種子選別装置)の開発・商品化を目指しました。また、充実種子選別装置におけるスギ、ヒノキ、カラマツ種子の選別精度の評価およびその改善に重点的に取り組みました。

選別器機に搭載したInGaAs分光器に適した充実種子の判別基準を探索した結果、スギ・ヒノキ・カラマツにおける最適波長条件の組み合わせが導出できました。その結果開発された器機では、スギ・ヒノキ・カラマツの理論上の誤判別率を、1.37%、0.95%、1.19%とすることができました(図1-1)

図1−1

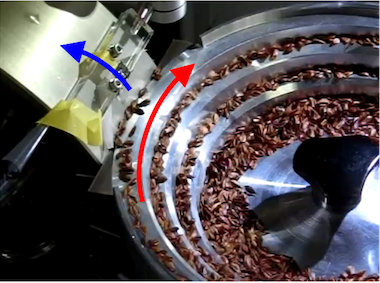

写真:種子運搬部位

種子運搬部位としては、振動機と吸引ドラムを組み合わせることで、効率的な種子運搬・配列ができるようになりました (右:振動機と吸引ドラムを組み合わせた種子運搬部位の写真)。

器機開発およびプロトタイプを用いたデモンストレーション(12カ所で実施)で得られた問題点・要望点に関する情報を反映することで、実利用に堪える充実種子選別装置を開発することに成功しました。開発した器機は、販売を開始しています。(関連サイト:九州計測器(外部サイトへリンク))。

(A.1-(2) 優良種子・苗木供給システムの開発)

<一粒播種機の改良>

樹木種子のコンテナへの直接一粒播種作業の自動化を目指して、農業用の一粒播種機の利用を検討しました。

その結果、小規模な改良のみで既存のニードル播種機をコンテナ苗への直接播種に対応させることができるようになりました。ただしコンテナ直接播種は、小型プラグ苗用のトレーに比べて播種効率が低いため、機械化による効率化が図りにくいことも明らかとなりました。

<閉鎖型育苗施設を利用した小型プラグ苗の生産>

充実種子選別機で選別した種子の効率的活用を目指して、小型プラグ苗利用について検討しました。

その結果、小型プラグ苗の利用は直接コストダウンに繋がらないものの、省力化に適していることが明らかになりました。また、加温環境下でのプラグ苗育苗やグルタチオンの施用を組み合わせることで、1生育シーズンで出荷可能なサイズに到達するヒノキ・コンテナ苗の割合を増やせることも明らかになりました。

<選別種子の実用化のための発芽試験>

選別済み種子の活用を目指して、スギコンテナ苗の一粒直接播種育苗法の実用化を検討しました。

その結果、選別済みの種子をコンテナに直接播種することで、90%以上の発芽率を実現できることが明らかになりました。しかしスギでは、発芽個体率が90%に達成するまでに2ヶ月程度かかるため、樹高にバラツキが生じました。発芽時期のばらつきを抑えるためには、保水性及び透水性に優れた覆土の使用や低温湿層処理が有効であることが判りました。また、種子サイズと発芽時の樹高に関係があることが分かったため、種子サイズを揃えることで初期樹高のバラツキを軽減することができるようになりました。

<グルタチオン施用試験>

ばらつきの少ない高品質な苗の生産のためにグルタチオン施用の適切な量や育苗管理条件の検討を行いました。

その結果、スギ・ヒノキ・カラマツのプラグ苗およびコンテナ苗において、グルタチオン施用により形状比を低く抑えた状態で成長が促進されることなど成長に対する影響が明らかになりました。また、コンテナ苗育苗期間を1生育シーズン以内にする栽培条件を見出しました。

(A.1-(3) コンテナ苗生産・品質評価)

<生産者・試験研究機関によるコンテナ苗育苗の実証試験>

スギ・ヒノキ・カラマツの選別種子や小型プラグ苗を用いたコンテナ苗育苗の実証試験を種苗生産者の圃場で実施しました。試験した育苗方法は、表1の通りです。

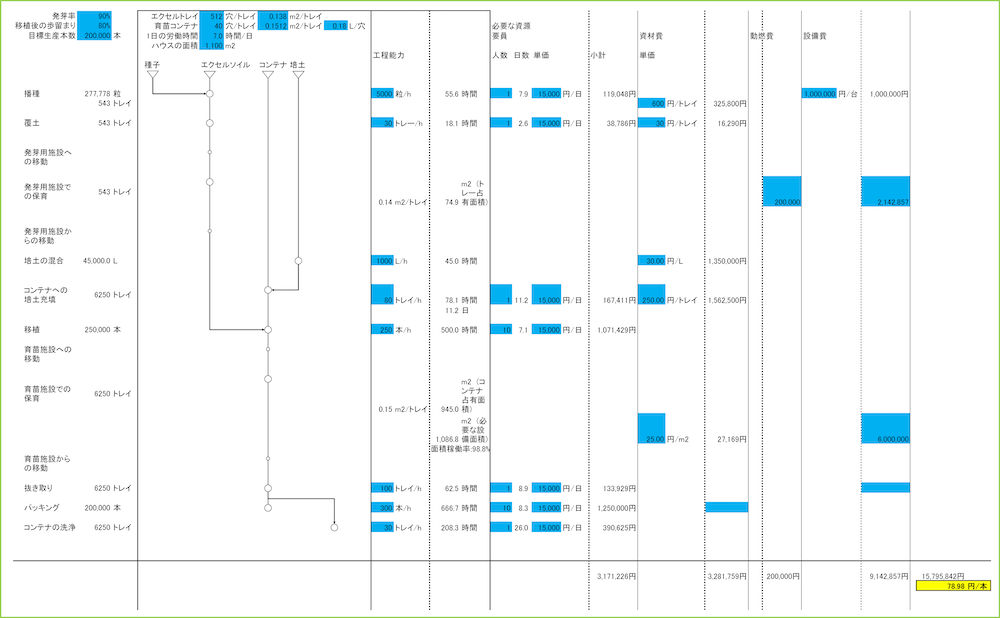

また苗木生産に係わる各手順の功程調査を行い、それに基づいてそれぞれの手法を採用した場合の育苗経費を計算可能な工程管理表を作成しました。

(→コンテナ苗生産・工程管理表のページはこちら)

工程管理表のイメージ図

<育苗試験と生産労務・コスト評価>

地域毎の特性を生かした苗木生産コスト削減方法を検討することができるようになりました。

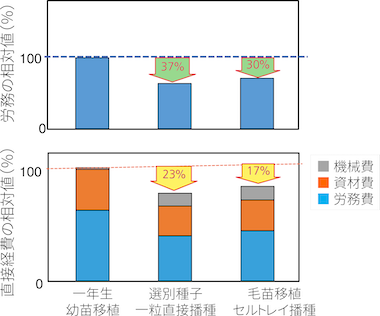

徳島県では、スギ・コンテナ苗の生産において開発型の一粒直接播種を採用することで、毛苗移植の72%まで総労務量を削減することができました (図1-3)。

図1ー3

岐阜県では、ヒノキ・コンテナ苗の生産において選別済みの1粒播種やセル苗移植方式を採用することで、従来法より、生産性が向上しコスト削減を期待できることが判りました (右:図1-4 従来法からのコスト削減率)。

長野県では、カラマツ・コンテナ苗栽培において直接播種法を採用した場合、従来法と比較して作業時間が短くなるものの、2年間の育苗を想定した場合、17%のコスト削減に留まっていました。更なるコスト削減には育苗期間の短縮が課題です (右:図1-5 従来法と比較した直接経費と労務の削減率)。

北海道では、カラマツ・コンテナ苗の生産において一粒播種法を採用した場合、従来法と比較して約30%コスト減を達成できることが明らかとなりました(右:図1-6 苗木直接経費の削減率)。

<出荷サイズと成長について>

徳島県において、スギ裸苗とスギ・コンテナ苗の植栽時の苗木規格と植栽後の成長の関係を調査しました。

その結果、植栽時の規格は樹高成長に影響を与えず、初期樹高が30 ~ 50cm程度のコンテナ苗であれば、小サイズの苗を植えても大サイズ苗と遜色のない成長を示すことが明らかになりました。

<育苗スケジュール調整を目的としたコンテナ苗の低温保管試験>

徳島県において、苗木の低温保管の可能性を調査しました。

その結果、6月及び7月の植栽では裸苗は高い割合で枯死が発生したのに対し、コンテナ苗は同時期においても8割以上が活着し、9月及び2月の植栽ではコンテナ苗及び裸苗ともに高い割合で活着することが明らかになりました。

<植栽後の成長>

徳島県において、スギ・コンテナ苗の活着に対する植栽時期の影響について調査を行いました。

その結果、6月及び7月の植栽では裸苗は高い割合で枯死が発生したのに対し、コンテナ苗は同時期においても8割以上が活着し、9月及び2月の植栽ではコンテナ苗及び裸苗ともに高い割合で活着することが明らかになりました。

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.

画像をクリックして拡大

画像をクリックして拡大