This content is Japanese page only. 2003/03/21撮影。2003/03/31作成。文責:軽部正彦

This content is Japanese page only. 2003/03/21撮影。2003/03/31作成。文責:軽部正彦

季節の話題

第2期工事を終えた錦帯橋

先日、第2期工事を終えた錦帯橋を1年半振りに訪れた。

五連の太鼓橋を3期(足かけ4年)で架け替える事業の第2期工事を終え、第1期の第3橋(中央)が1年経過の姿、第2期の第4橋及び第5橋(横山側)が新しい姿、来期第3期の第1橋及び第2橋(岩国側)が昭和28年からの半世紀余の姿と、新旧を取り混ぜた姿が見られるめったに無い機会である。

ご存知のように第2橋から第4橋は全く同じ形であるが、今見られる姿は同じようでいて同じ印象を与えない。これは勿論架け替えを終えたかどうかの差であり、写真でも色味の違いとして一目瞭然である。

下の写真中央は、第1期竣工分の第3橋と今年第2期の第4橋をつなぐ橋台部分である。左写真は第4橋、右写真は第3橋の橋詰高欄をそれぞれ写したものである。一年の年月の経過によって木材が薄鼠色というか銀色に変色している。

錦帯橋は今まで色では無く形で評価されてきたと思うが、今現在の錦帯橋はその評価がぶれている様に思う。架け替えたばかりの新しい橋は、その神々しさを遺憾なく発揮しているように思うが、今日の木材を生かした構造デザインとか木材らしさというのは、この写真の中の今年架け替え終ったばかりの木材の色で語られることが多いのではないだろうか?

錦帯橋が1年でここまで寂色に変色したことについて木材に罪は無く、むしろこれからの50年安定した性能と構造美を与え続けてくれることに感謝するべきでは無いだろうか。また木材を生かした良いデザインは、変色を終えた後にこそ評価できると言えるのかもしれない。何しろ色が変わった後の期間のほうが長いのだから。

|

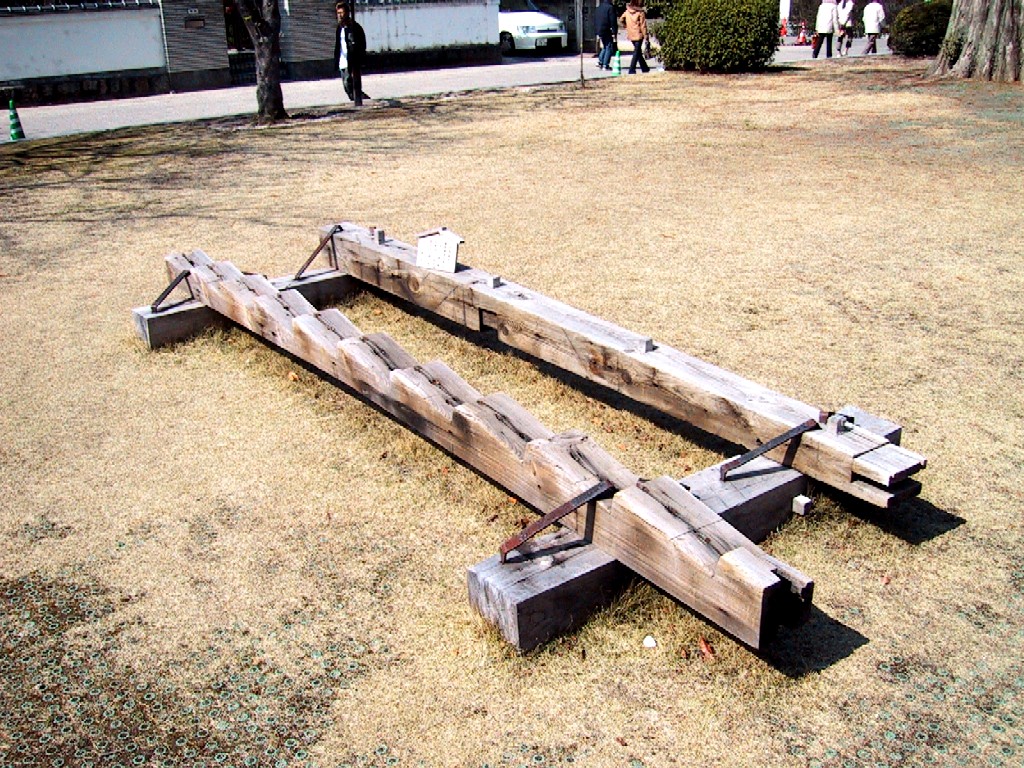

左の写真は、第3橋で実際に使われていた部材(平均木と桁、マツ)である。錦帯橋を横山側に渡ったところにある山口県指定文化財「香川家長屋門」の前に展示物として置いてある。アーチを構成する桁は、積層する部材間の滑りを押える「だぼ」がある。先端には鼻梁が取り付く二枚ほぞ、中間には下の鼻梁が納まる掻き込みがある。階段状の平均木は、梁の上に載せられて、その上に人々が乗る橋板(床板、踏み板)が載せられる。展示している部材を留め付ける大きな鎹(かすがい)も、実際に使われていたものであろう。昭和28年の再建当時、PCP注入によって保存処理された部材は、半世紀を経てその役目を終えた訳である。

錦帯橋を訪れる機会があれば、一瞥を拝して欲しいものである。

|

木橋を架ける時代から架け続ける時代へ

夜明けの錦帯橋

/

木材の耐久性

錦帯橋の平成架替事業の詳細は、岩国市観光課のホームページをご参照下さい。

季節の話題の変遷

Masahiko KARUBE, Ph.D.

Laboratory of Engineered Timber and Joints

Department of Wood Engineering,

FFPRI

PO Box 16, Tsukuba Norin, 305-8687

phone: +81-298-73-3211 ex.585

facsimile: +81-298-74-3720