研究紹介 > 刊行物 > 研究成果選集 > 平成6年度 研究成果選集 1994 > 亜寒帯北部のカンバ林の枯損被害のモニタリング

更新日:2012年7月11日

ここから本文です。

亜寒帯北部のカンバ林の枯損被害のモニタリング

問題名:森林の総合的利用計画方式と持続的林業経営管理方式の確立

担当:林業経営部環境管理研究室 粟屋善雄・餅田治之・田中伸彦

背景と目的

今日,地球規模の環境変化が懸念されており,亜寒帯から極域にかけての植生に大きな影響を及ぼすと考えられている。そこで,本課題では植生の変動モニタリングに資することを目的として,人工衛星のデータを利用した広域での植生変化の解析手法を開発し,ツンドラと亜寒帯森林の推移帯を対象に植生変化を解析した。

成果

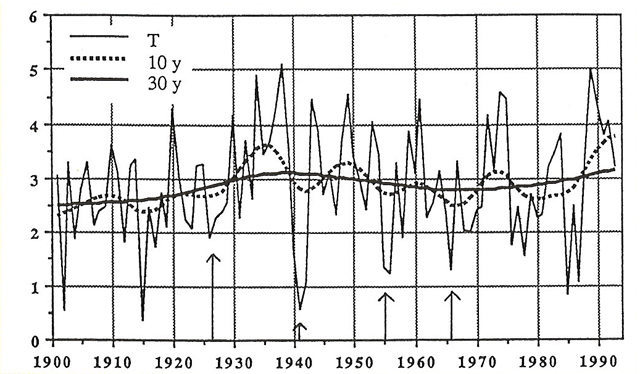

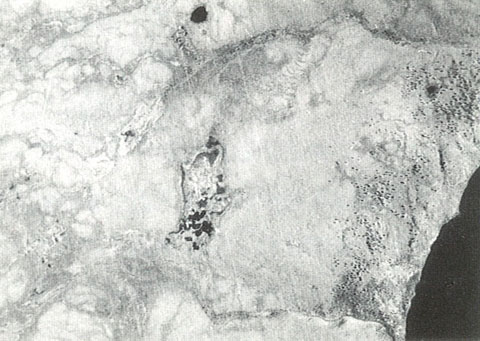

テストサイトに選んだフィンランド北部のケボは北緯70°付近に位置し,ツンドラと亜寒帯森林の推移帯に属する。地形は緩やかな丘陵が主体で,植生は南北を流れるウツヨキ川の周辺ではスコッチマツが生えており,標高が高くなるにつれてカンバ疎林(口絵写真1(JPG:110KB))からツンドラへと推移している。ところで,この地域では10~20年程度の間隔で蛾の幼虫による食葉害が発生している。過去には1927年頃, 1941年頃, 1955年頃と1966年頃に大規模な被害が発生してカンバが枯死したが(口絵写真2(JPG:95KB)),これらの大規模な枯損は異常に寒冷な年に発生している(図1)。研究対象地で1967年に撮影された空中写真(写真1 左)ではカンバの樹冠を判読できるが, 1986年の空中写真(写真1 右)では樹冠は確認できず,口絵写真2 の状況がよく現れている。

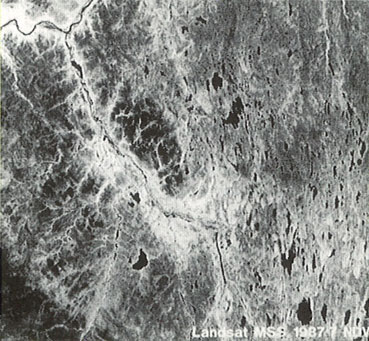

植生の状況をモニタリングするために, 1972年9月と1987年7月のランドサット衛星のMS S データを利用して植生変化を解析した。解析は露岩と湖水の画素を利用して二つのデータの明るさを一致させ,それぞれのデータから正規化植生指数(NDVI ,写真2)と呼ばれる赤と近赤外の波長の明るさの比を求めて,その差をとるという手順で行った。葉量が少ない場合には NDVI と葉量の相関が高いため,疎林の解析にNDVIは有効と考えられる。NDVIの変化画像を口絵写真3(JPG:148KB)に示す。写真には1972年頃の地上調査の結果を白線で重ね合わせてあるが,重度の被害地域(クロスハッチ)とNDVI の減少域(エンジ色)はよく一致し,重度の被害地では回復が進んでいない状況が面的に確認された。このように,本研究で利用した解析手法はツンドラー亜寒帯の推移帯での植生モニタリングに有効と考えられた。

図1 フィンランドにおける気温変化(Heino and Tuomenvirta, 1994より)

大規慎なカンバの枯損が発生した年を矢印で記した。

写真1 1967年(左)と1986年(右)の空中写真

1967年の写真ではカンバの樹冠が黒く現れているが, 1986年の写真では白くのっペりとし,カンバを確認できない。

写真2 ランドサットデータから求めた正規化植生指数の画像(左: 1972年, 右: 1987年)

明るいところほど植物が密に存在する。黒い部分は露岩,水,雲などである。

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.