研究紹介 > 刊行物 > 研究成果選集 > 平成6年度 研究成果選集 1994 > 伸長成長過程における木部繊維の形態変化

更新日:2012年7月11日

ここから本文です。

伸長成長過程における木部繊維の形態変化

問題名:木材の加工・利用技術の高度化

担当:木材利用部材質研究室 藤原健

背景と目的

木部繊維は樹体を支持する役割を果たし,多くの物理的・強度的性質と関連すると考えられている。しかし,道管要素や柔細胞などについてはその形態や配列様式などがいくつかに区分されるなど研究が進んでいるのに対して,木部繊維の形態等について得られている知見は極めて少ない。そこで,木部繊維の形状と配列に支配的に関与すると考えられる伸長成長に焦点を当て,伸長過程での寸法変化を連続木口切片によりとらえるとともに,繊維横断面寸法の頻度分布と繊維形状との関係について検討した。

成果

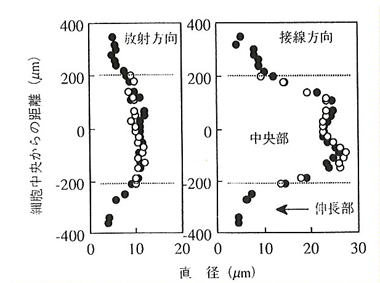

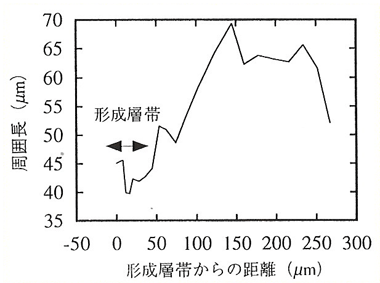

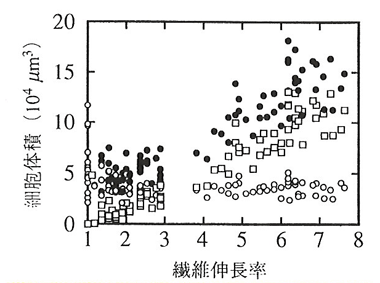

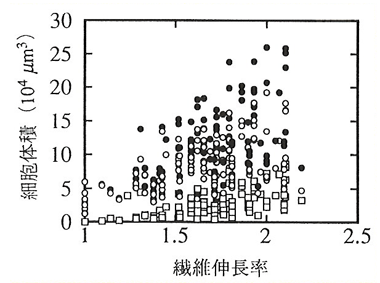

連続木口切片(口絵写真1(JPG:112KB))により分化段階にある繊維細胞の直径変化を軸方向に追跡した結果, 両先端部に形成された細い伸長部が伸び, さらに細胞全体が放射方向へ拡張することにより細胞の拡大が行われることが分かった(図1)。放射方向への拡張に伴って,細胞断面形は変化するが,この際に周囲長の増加を伴う樹種がみられた(図2)。このような細胞拡大の様式の違いは木部繊維の伸長の程度(伸長率)と関連し,伸長率の大きな樹種では細胞の拡大は主に伸長によるのに対して(図3),伸長率が小さい樹種では主として放射方向への拡張によって細胞全体の体積を拡大させることが明らかになった(図4)。

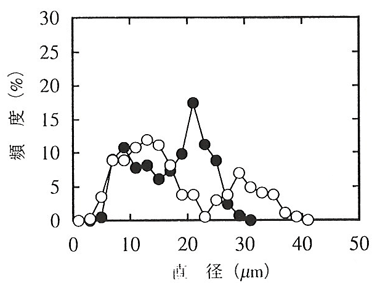

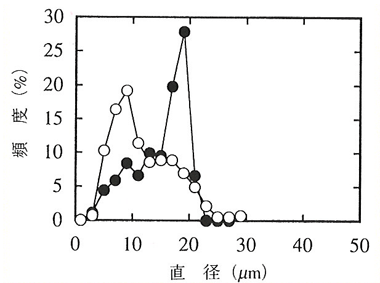

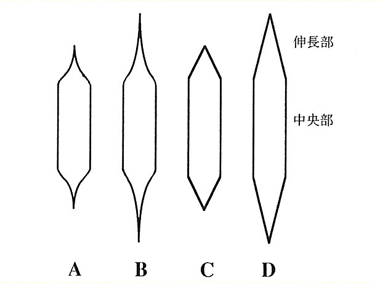

写真1にみられるように,広葉樹材の横断面には大小様々な大きさの木部繊維断面が観察される。これらの断面の大きさの分布を直径の頻度分布として表すと,樹種により異なったパターンを示した。得られたパターンを類型化すると,ピークが一つのもの,複数のピークを持つもの,さらにモードの位置によってa,b,c,dの四つの型に区分された(図5,6)。これらの頻度分布型の区分と顕微鏡観察により行った木部繊維形状の区分とを対照した結果,頻度分布型と繊維形状の型区分とが以下のような対応があることが分かった。a型とb型の頻度分布では木部繊維の中央部と伸長部との間に細りが著しい部分を持つ繊維形がみとめられ,c型,d型の樹種では著しい細りは観察されない(図7)。また,b型,d型には,a型,c 型に区分される樹種に比べて木部繊維の伸長率が大きい樹種が区分される。これらのことから,直径の頻度分布に基づく型区分が木部繊維形状と伸長率の区分を導くものとして意義あるものと考えられる。

図1 センダン分化中木部繊維と形成層帯細胞における直径の軸方向変化

●:分化中木部繊維,○: 形成層帯細胞

図2 センダン木部繊維断面の周囲長の変化

図3 ケヤキ形成層・分化帯における繊維伸長率と細胞体積

●:細胞全体の体積,○:細胞中央部の体積,□:伸長部の体積

図4 トチノキ形成層帯・分化帯における繊維伸長率と細胞体積

●:細胞全体の体積,○:細胞中央部の体積,□:伸長部の体積

図5 1横断面で測定した木部繊維直径の頻度分布

●:ミズメ(a型),○:オオバボダイジュ(b型)

図6 1横断面で測定した木部繊維直径の頻度分布

●:ミズキ(c型),○:トネリコ(d型)

図7 木部繊維形の模式図

繊維形A,B,C,Dは頻度分布型a,b,c,dに対応する

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.