研究紹介 > 刊行物 > 研究成果選集 > 平成6年度 研究成果選集 1994 > 紀伊半島産ヤチネズミの排卵様式

更新日:2012年7月11日

ここから本文です。

紀伊半島産ヤチネズミの排卵様式

問題名:先進開発地域の森林機能特性の解明とその総合的利用手法の確立

担当:関西支所鳥獣研究室 北原英治・島田卓哉

背景と目的

紀伊半島において小規模ながら林木被害を発生させているヤチネズミは,平常時には極めて低密度で生息しているため比較的捕獲の困難な動物とされていた。その反面,林業面では1984年頃から林木被害が認められ,突発的な個体数増大機構が注目されてきた。動物の個体数増大に直接関与する排卵様式には,一定間隔で卵が排出される自然排卵と,交尾などの外部からの物理的刺激によって排卵が誘発される誘発排卵の2タイプがある。誘発排卵は,発情期の交尾がいつでも授精可能となることから,すばやく個体群を増大させるにはより効果的であるといえる。そこで,本種がどちらのタイプの排卵様式によっているのかを調べた。

成果

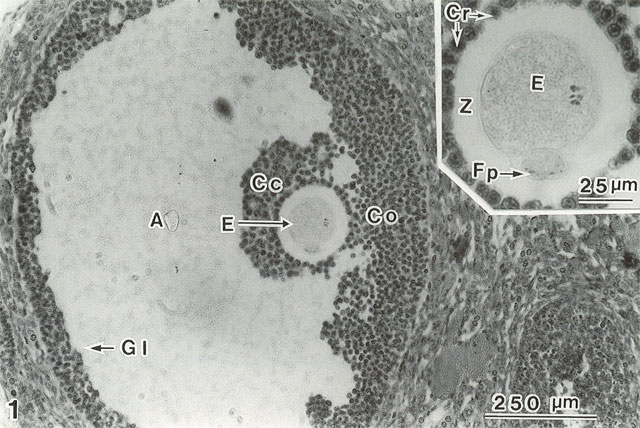

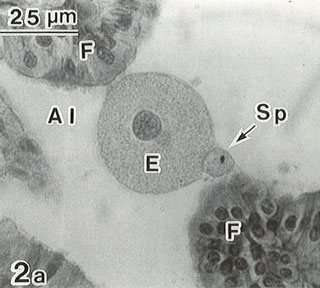

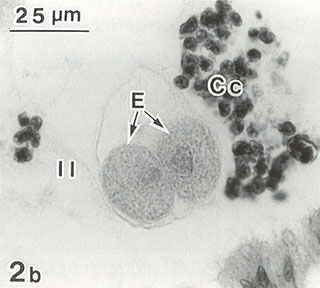

発情未交尾個体においては,卵巣に囲卵巣腔へ突出した,胞状卵胞(直径約500~800μm)が存在していて,いずれの個体でも排卵は確認されなかった。これらの各卵は第一成熟分裂(meiosis I)前期の卵核胞を持っていた。次に,交尾後5時間を経過した個体では,卵はグラーフ卵胞(直径約600μmと700μm)内で第一成熟分裂前期あるいは中期の状態にあった。更に,交尾後10 時間の個体では卵は第一成熟分裂中期から,第一極体を放出した排卵直前の第二成熟分裂(meiosis II)中期(写真1)に進んでいた。この卵胞(直径約750μm)では,卵丘が顆粒層からさらに分離し,個々の卵丘細胞の肥大と分散により拡張して,排卵直前の状態にあった(写真 1)。交尾後15時間の個体ではまだ排卵に至っていない第二成熟分裂中期の卵巣卵と,卵管膨大部に第二極体放出直後(写真2a)あるいは前核形成期の受精卵及び第一分割中期にある卵が存在していた。また,交尾後20時間の個体では卵管峡部に前核形成期の受精卵ないし2球期の卵(写真2b)がそれぞれ観察された。それ故,本ヤチネズミが誘発排卵動物であり, しかも交尾から10時間から15時間の間で排卵が起こることが明らかとなった。以上のことから,紀伊半島のヤチネズミは平常時の低密度から突発的に個体数を急激に増大させることが分かり,林木被害防止のためには個体数のモニタリングが重要であると考えられた。

卵胞内に偏在した卵丘(Co)は顆粒層(GI)から分離,卵丘細胞(Cc)は分散し始めている(排卵直前)。

A: 卵胞腔,Inset: 第一極体(Fp)を放出し,第二成熟分裂中期にある卵(E),Cr: 放射冠. Z: 透明帯。

F: 卵管膨大部の襞,Sp: 第二極体。

Cc: 卵丘細胞。

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.