研究紹介 > 刊行物 > 研究成果選集 > 平成14年度 研究成果選集 2002 > 食物連鎖を通じて野生動物に蓄積される環境ホルモン(ダイオキシン)

更新日:2012年7月18日

ここから本文です。

食物連鎖を通じて野生動物に蓄積される環境ホルモン(ダイオキシン)

| 野生動物研究領域 | 鳥獣生態研究室 | 山田 文雄、安田 雅俊 |

| 希少動物チーム長 | 川路 則友 | |

| 森林昆虫研究領域 | 昆虫多様性チーム長 | 大河内 勇 |

背景と目的

環境ホルモン(内分泌かく乱化学物質)とは、生物の内分泌系を乱し、子孫にまで悪影響をおよぼす生物体外に存在する有害物質のことである。1996年に「失われし未来」(T. コルボーンら著)の刊行以来、社会的にも大きな問題となってきた。雌同士で巣作りするカモメや、免疫力低下を起こさせウイルス感染によるアザラシやイルカの大量死の原因となるものとして環境ホルモンが指摘された。

しかし、わが国ではこのような研究はほとんどなく、特にわれわれの身近に生息するカエル、モグラ、キツネ、サギ類などの野生動物での実態は不明であった。農林水産技術会議は1999年から「農林水産業における環境ホルモンの研究」を開始することになり、その中で私たちは、典型的な関東地方の農林生態系において、生息環境(土壌、植物)と餌(無脊椎動物、魚類、両生類、哺乳類)および捕食者(哺乳類や鳥類)との間で、ダイオキシン類の蓄積や移行の実態把握の研究を行った。

成果

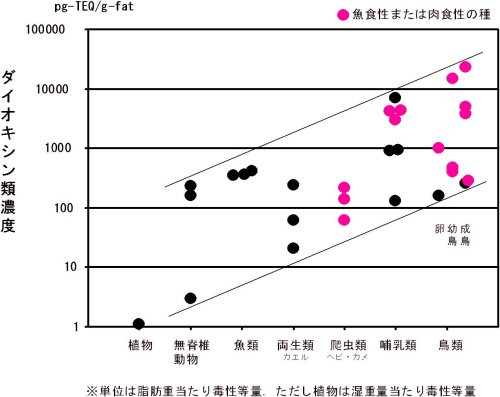

環境ホルモン作用をもつ化学物質の一つであるダイオキシン類は、意図的に製造・使用される化学物質ではなく、他の化学物質の製造や燃焼などに伴って生成される物質である。ダイオキシン類は脂肪親和性が強く、化学的に安定なために、食物連鎖を通じて生態系の高次捕食者に高濃度で蓄積され、動物に悪影響を与えることが知られている。今回対象とした農林生態系においても、土壌中のダイオキシン類濃度は全国平均値程度を示したが、高次捕食者ではかなり高くなることが明らかになった(図1)。特に、鳥類では魚食性鳥類のカワウ、ゴイサギ、チュウサギで最も高く、哺乳類では捕食性哺乳類のイタチ、キツネ、アズマモグラで高かった。

土壌や餌における濃度と捕食者との濃度の比率を生物濃縮度と呼ぶ。陸上の土壌中では、土壌に比べてミミズで10倍、さらにミミズからモグラで10倍増加した(図2)。また、陸上では、土壌に比べて植物でやや減少したが、植物を食べる昆虫類(植食者)で100倍に増加し、さらにその昆虫を食べる昆虫類(消費者)や爬虫類および哺乳類(消費者)で10〜100倍増加した。一方、水系では、昆虫類(植食者)や魚類など(水生生物)で10倍、魚類など(水生動物)からサギ類やカワウなどの魚食性鳥類(消費者)で10〜100倍に増加した。このように、土壌中では、わずかな量のダイオキシン類濃度でも、栄養段階が一段階上るごとに、10倍から100倍以上増加することによって、最終的に高次捕食者では、高濃度で蓄積する結果になることが明らかになった。

ダイオキシン類は3種の化合物(PCDD、ポリ塩化ジベンゾ–p–ダイオキシン;PCDF、ポリ塩化ジベンゾフラン;Co–PCB、コプラナーPCB)の総称である。野生動物におけるダイオキシン類の化合物の構成割合をみると、無脊椎動物(ミミズ)、両生類(カエル)、哺乳類(イタチ、キツネ)は土壌と類似し、PCDDとPCDFの比率が高いが、鳥類ではCo–PCBの比率が高いことが明らかになった(図3)。このような化合物構成の違いは、前者が土壌に近接して生息し、後者が水系に依存して生息することに関係し、さらに化合物の分解特性や動物の代謝能力の違いとも関係すると考えられる。

以上のように、環境ホルモン作用をもつダイオキシン類は、食物連鎖を通じて、農林生態系に生息する野生動物の高次捕食者で高濃度に蓄積されることや、ダイオキシン類の環境中での分布と挙動の特性が明らかになった。現在、ダイオキシン類の環境基準値は土壌、水底の底質、水質および大気を対象に「ダイオキシン類対策特別措置法」で主に人への毒性影響を評価して設定されているが、野生動物保全のためには、高次捕食者への高濃度蓄積が起きることを考慮すると、より低い環境基準値を設定する必要がある。

なお、本研究は「農林水産業における内分泌かく乱物質の動態解明と作用機構に関する総合研究」で得られた成果の一部である。

図1 野生動物のダイオキシン類濃度

図2 陸上と水系の野生動物におけるダイオキシン類の生物濃縮度

(土壌を1とした時の相対度)

図3 野生動物におけるダイオキシン類を構成する3化合物の構成割合

(3化合物Co–PCB、PCDF、PCDDについては本文参照)

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.