研究紹介 > 刊行物 > 研究成果選集 > 平成14年度 研究成果選集 2002 > 世界林産物需給モデルによる資源影響評価

更新日:2012年7月18日

ここから本文です。

世界林産物需給モデルによる資源影響評価

| 林業経営・政策研究領域 | 林業システム研究室 | 岡 裕泰、田村 和也 |

| 林業動向解析研究室 | 立花 敏 | |

| 国際農林水産業研究センター(JIRCAS) | 小山 修、古家 淳 | |

背景と目的

世界の森林資源と林産物市場の動向は、木材需要の大部分を輸入に依存しているわが国の林業に対してばかりでなく、輸出国の森林資源・環境にも大きな影響を及ぼす。そのため、世界の森林資源の動態と林産物需給に関する構造を解明し、将来の需給見通しを立てることが今後の政策立案の基礎として求められている。

本研究は農林水産技術会議行政対応特別研究の主要課題としてJIRCASと共同で取り組んだものであり、世界の森林資源蓄積の変化と丸太生産量との相互関係や、経済発展と林産物需要との関係、森林資源および林産物貿易に関する政策などの影響を取り込んだグローバルモデルを開発し、将来の世界の森林資源状況と林産物市場についての長期見通しを行った。さらに、森林資源の蓄積変化を指標として、丸太生産の保続性を評価・検討し、政策の影響評価を行った。

成果

FAOの世界食料モデルとJIRCASの国際食料モデルの構造を基礎に、IIASAの世界木材貿易モデルおよびウィスコンシン大学の世界林産物モデルを参考にしながら、世界林産物需給モデルを開発した。

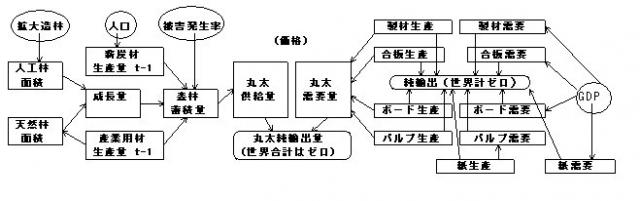

これは世界を34の国と地域に分け、人工林・天然林別面積および成長量、森林蓄積量を資源基盤として考慮し、産業用丸太、薪炭材、製材品、合板、木質ボード、パルプ、および紙の生産、貿易、消費からなるモデルである。各国の丸太供給量は、森林蓄積量と価格によって変化し、製品の需要は、GDPと価格によって変化するものとした(図1)。

森林蓄積量は、木材伐採と火災等によって減少する一方、国別の成長量にしたがって増加するものとした。天然林面積は、1990年代に減少が見られた国に限って、伐採量に応じて減少するものとし、人工林面積は、国別に設定する拡大造林面積に応じて増大するものとした。1単位の製品生産に必要な丸太量は原則として一定としたが、紙生産1単位に必要なバージンパルプ量は、古紙配合率の増大によって、国別に異なる一定の率で低下すると仮定した。

以上のような諸仮定の上で開発したモデルをつかって推計したところ、以下の結果が得られた。

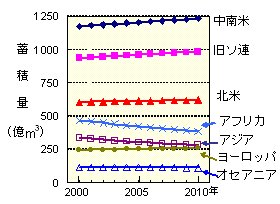

林産物市場や森林災害発生に大きな構造的変化がない限り、今後10年間、世界の総森林蓄積量には、急激な変化はない。しかし東南アジアとアフリカでは蓄積量の大幅な低下が続き、東南アジアもタイやフィリピンなどのように近い将来に木材の純輸入地域に変わる可能性がある(図2)。

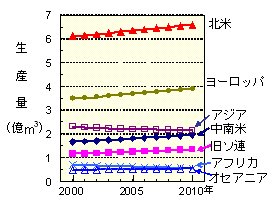

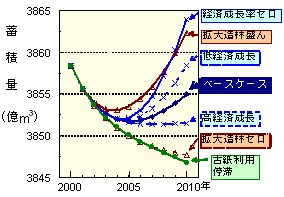

世界の伐採量は経済成長率に左右されながらも増大の傾向にある(図3、5)が、世界の森林の推定成長量は丸太生産量よりも十分大きい。しかし2000年時点では、伐採や火災等による蓄積低下量は、成長量よりもわずかながら大きい可能性が強い。熱帯の天然林面積は減少過程にあるが、その一方で世界の植林活動が順調に進めば、世界の森林純成長量の合計を増大させることも可能である。また、将来のパルプ材消費量は古紙の再利用率いかんによって大きな影響を受ける(図4)。以上の結果を踏まえると、持続可能な森林資源の利用のためには森林の成長量を確保し、森林の健全性を高めると同時に、資源利用効率を向上させる世界的な努力が必要である。

また貿易自由化政策によって世界的に林産物輸入関税が撤廃された場合には、丸太貿易から製品貿易への転換が加速され、日本国内の木材産業は打撃を受ける。さらに一部の輸出国の森林資源にとってマイナスの影響が生じるおそれがある。

本研究の成果は林産物分野のWTO交渉に向けたわが国の対処方針策定のための科学的情報として評価された。なお、このモデルは基礎データおよび諸量の間の関係式について今後も見直しが予定されており、それにともなって推計結果も変わる見込みである。

図1 世界林産物需給モデルの物量関係概略図

純輸出量の世界合計をゼロにするように需給均衡価格を求める。

図2 地域別の森林蓄積量(ベースケース)

図3 地域別の産業用丸太生産量(ベースケース)

(注)

- 34国・地域の計算結果を上記区分にまとめて表記した

- バルト3国は「ヨーロッパ」に含め、北アフリカ諸国は「アジア」に含めた

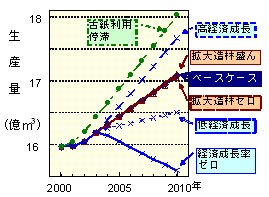

図4 世界の森林蓄積量(各シナリオ毎)

図5 世界の産業用丸太生産量(各シナリオ毎)

【各シナリオの説明】

- 「ベースケース」

- 年経済成長率は2003年までIMF推計値、2004年以降先進国2%、途上国3%。拡大造林面積はFRA2000の半分で年230万ha。紙へのバージンパルプ配合率は、国別平均年1%程度で低下。

- 「高経済成長」

- 2004年以降の経済成長率がベースケースより1%高いとした場合

- 「低経済成長」

- 2004年以降の経済成長率がベースケースより1%低いとした場合

- 「経済成長率ゼロ」

- 2004年以降の経済成長率がゼロとした場合

- 「拡大造林盛ん」

- 年間拡大造林面積をベースケースの2倍とした場合

- 「拡大造林ゼロ」

- 年間拡大造林面積をゼロとした場合

- 「古紙利用停滞」

- 紙原料としてのバージンパルプ配合率が変化無しとした場合

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.