ここから本文です。

植物生態研究領域

植物生態研究領域では、樹木の生理生態的特性(光合成活動、水の利用など)や個体の成長、林分全体の物質生産プロセスの解明を基盤とし、施業や環境変化に対する樹木や森林の応答評価を通じて、健全な森林の維持と造成に向けた研究を行っています。

研究員

|

【植物生態研究領域】 |

<キーワード> |

|

荒木 眞岳 |

造林学、森林生態学、物質生産、樹木生理 |

|

奥田 史郎

|

造林、植生管理、雑草木 |

| 【樹木生産解析担当チーム】 | |

|

壁谷 大介 |

植物生態、資源分配、貯蔵炭水化物、林業再生 |

| 【樹木生理研究室】 | |

|

飛田 博順 |

樹木生理生態、コンテナ苗、窒素固定、オゾン |

|

上村 章 |

樹木生理生態、水分生理、コンテナ苗、光合成、蒸散 |

|

香山 雅純 |

森林生理生態 |

|

才木 真太朗 |

樹木生理生態、水分生理、樹木病理、樹木土壌乾燥ストレス |

|

原山 尚徳 |

樹木生理生態学、造林学、水分生理、低コスト造林 |

| 【物質生産研究室】 | |

|

韓 慶民 |

結実豊凶、資源動態、環境応答、生理生態学 |

|

辻井 悠希 |

植物生理生態、生態系生態学、元素循環、リン |

コンテナ苗の育苗技術開発のためのハウス内での栽培試験

再造林の低コスト化に向けた新植地でのスギや雑草木の生育調査

気候変動影響の解明に向けた降雨遮断によるスギ成木の乾燥実験

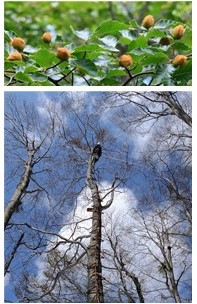

結実豊凶現象解明のためブナ成木からの葉やドングリの採取

研究内容

- 維持管理コストの低い森林造成に向けた造林・育林技術の開発(基幹課題2アa)

- 生物機能からみた森林の生物多様性に関する研究開発(基幹課題1イb)

- 極端な気象現象に対応した山地・気象災害の軽減技術の開発(基幹課題1ウb)

- 木質バイオマスエネルギーの供給とエネルギー利用拡大に向けた技術の開発(基幹課題2エb)

主なプロジェクト

- 気候変動に対応するための農林水産業の温暖化適応技術の開発~農林業における気候変動適応技術~(R7~R11、農林水産省)

- 主要気象害を網羅した統合的リスク評価と将来のリスク予測(R7~R9、所内)

- 長期観測データ・遺伝解析・先進センシングの統合による樹木結実豊凶制御機構の解明(R6~R9、科研費)

- 日本全国の林地の林業採算性マトリクス評価技術の開発(R5~R9、農林水産省)

- 生物間相互作用によるBVOCの改変(R5~R9、科研費)

- ヤナギ超短伐期施業技術を活用した木質バイオマス燃料供給体制構築の実証事業(R5~R8、NEDO)

- 樹木はどのように葉面から水分を獲得するか?葉面吸水を組込んだ樹木応答モデルの構築(R3~R7、科研費)

- 管理優先度の高い森林の抽出と管理技術の開発(R3~R7、農林水産省)

関連リンク

過去の主なプロジェクトの成果・概要

林業関係

- 成長に優れた苗木を活用した施業モデルの開発(H30~R4、農林水産省・委託プロジェクト研究)

- 優良苗の安定供給と下刈り省力化による一貫作業システム体系の開発(H28~H30、農林水産省・開発革新的技術開発・緊急展開事業)

- コンテナ苗を活用した低コスト再造林技術の検証(H26~H27、農林水産省・革新的技術緊急展開事業)

気候変動関係

- 林業を対象とした気候変動影響予測と適応策の評価(R2~R6、環境省・環境研究総合推進費)

- 気象害の発生プロセス解明に基づく気象害リスク評価手法の高度化(H27~R6、所内委託)

- 人工林に係る気候変動の影響評価(H28~R2、農林水産省・委託プロジェクト研究)

—気候変動が人工林に及ぼす影響を予測する(パンフレット)

—気候変動が人工林に及ぼす影響を予測する(第4期中長期計画成果集)

ブナ結実豊凶

- 分子マーカーによる根圏の可視化から読み解く樹木開花遺伝子の発現制御戦略(R2~R5、科研費・基盤研究(A))

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.