研究紹介 > 研究成果 > 研究最前線 2016年紹介分 > 気候変動緩和策には木材利用による排出削減も大切

ここから本文です。

気候変動緩和策には木材利用による排出削減も大切

2016年8月17日掲載

| 論文名 |

Potential contributionsof forestry and wood use to climate change mitigation in Japan (日本の気候変動緩和に対する林業と木材利用の潜在的貢献) |

|---|---|

| 著者(所属) |

松本 光朗(北海道支所)、岡 裕泰(林業経営・政策研究領域)、光田 靖(宮崎大学)、橋本 昌司(立地環境研究領域)、加用 千裕(東京農工大学)・恒次 祐子(構造利用研究領域)、外崎 真理雄(震災復興・放射性物質研究拠点) |

| 掲載誌 |

Journal of ForestResearch, June 2016、DOI:10.1007/s10310-016-0527-4(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

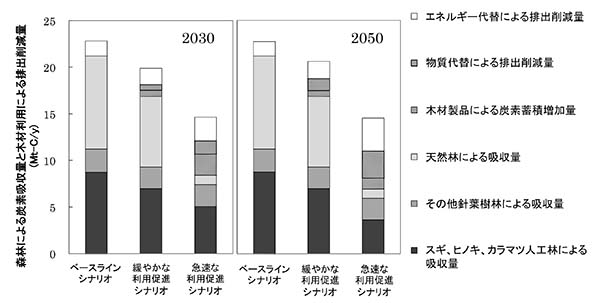

森林分野の気候変動緩和策には、森林による二酸化炭素の吸収と、木材利用による排出削減といった2つの方法がありますが、これらの関係について定量的な評価は行われていませんでした。そこで、森林、林業、木材利用を一貫して取り扱う森林セクター統合モデルを開発し、林業については主伐面積、再造林率など、木材利用については木造率、エネルギー利用率などを示した複数のシナリオにより、気候変動の緩和効果を2050年まで予測・比較しました。なお、長期的な比較のため、吸収量と排出削減量の和を総合的な緩和効果と捉えました。 その結果、現状の林業生産が少ない状況を延長したベースラインシナリオでは森林吸収量が大きくなり、木材利用による排出削減量はわずかながらも、総合的な緩和効果は最も大きいことが分かりました。その一方、木材利用を推進するシナリオでは森林吸収量は小さいものの、積極的な木材利用による排出削減量が増加し、吸収量の減少量の2/3をカバーすることが分かりました。このことは、森林による吸収量と木材利用による排出削減量は量的にトレードオフかつ補完的な関係にあること、林業生産を増やしても適切な木材利用により総合的な緩和効果の低下を抑制できることを意味しており、長期的には木材利用による緩和効果の割合が高まることも分かりました。 このモデルと成果は、気候変動緩和のための林業と木材利用の貢献を評価し、長期的な政策を検討する上で役立ちます。

注)木材利用による排出削減:木材製品による炭素を貯える効果に加え、金属や化石燃料を木材に置き換えることにより製造エネルギーや化石燃料を節約し、化石燃料由来の二酸化炭素の排出を削減する効果を持ちます。

2030年、2050年における気候変動緩和効果の内訳

|

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.