研究紹介 > 研究成果 > 研究最前線 2016年紹介分 > 都市の鳥類の移動を電流に見立てて予測する

ここから本文です。

都市の鳥類の移動を電流に見立てて予測する

2016年9月20日掲載

| 論文名 |

Urban permeability forbirds: an approach combining mobbing-call experiments and circuit theory (鳥類にとっての都市の透過性:モビングコール実験とサーキット理論を組み合わせたアプローチ) |

|---|---|

| 著者(所属) |

島崎 敦(北海道大学、現:国土交通省)、山浦 悠一(森林植生研究領域)、先崎 理之(北海道大学)、藪原 佑樹(北海道大学、現:徳島大学)、赤坂 卓美(帯広畜産大学)、中村 太士(北海道大学) |

| 掲載誌 |

Urban Forestry and Urban Greening、19:167-175、Elsevier、September 2016、DOI:10.1016/j.ufug.2016.06.024(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

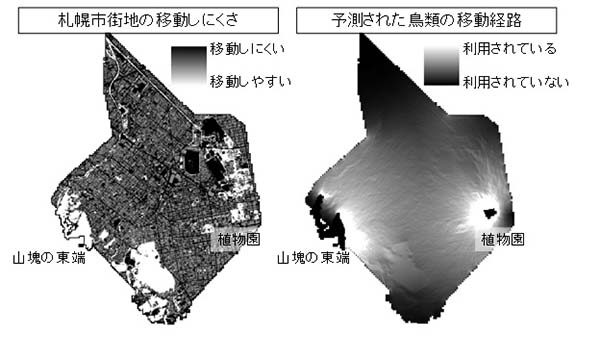

都市に残存する緑地の生物多様性を向上させるためには、緑地間の生物の行き来を促進する必要があります。このため、都市における生物の移動経路や移動を促進する要因を明らかにすることが長年の課題となっていました。 そこで私たちは、札幌市街地で鳥類をおびき寄せる性質のあるモビングコールを用いた実験を行ない、樹木、水域、宅地、舗装と草地が都市域の森林性鳥類の移動確率に及ぼす影響をモデル化しました。その結果、樹木の増加が最も移動確率を増加させる一方、草地と舗装の増加は移動確率を減少させました。宅地と水域は中間的な影響を示しました。この結果をもとに、鳥類にとっての移動しにくさを地図化し、サーキット理論を適用して鳥類の移動経路を予測しました。サーキット理論では、地図の各所の生物にとっての移動しにくさを抵抗の大きさとして扱い、生物の移動を電流として予測します。その結果、市街地西部に広がる山塊を出発した鳥類は、比較的移動しやすい宅地域を横断して、市街地中部に位置する植物園に直接到達していると予測されました。 この結果は、都市域で生物の移動を促進するためには、宅地や樹木などの要素を組み合わせて移動しやすさを確保することが重要であることを示しています。

左図:札幌市街地の移動しにくさ 黒くなるほど、鳥類にとって移動しにくい土地利用になります。白い場所は樹木が多く、鳥類が移動しやすいことを示しています。左端の山塊から北に延び、その後南下する白いラインが、河川沿いの細い樹林地で、「北回りの河畔林ルート」です。 右図:予測された鳥類の移動経路 左端の黒い場所が山塊、右端の黒い場所が植物園です。白い場所ほど、鳥類によく利用されていると予測された場所を示します。山塊を離れた鳥類は、宅地が広がる中央の市街地を横断して植物園に到達すると予測されました。北回りの河畔林ルートの利用頻度はあまり高くありませんでした。 (出版社の許可を得て、論文中の図を翻訳して転載しています)

|

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.