研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2017年紹介分 > 日本の森林の土壌炭素蓄積量分布を決める環境要因を解明

ここから本文です。

日本の森林の土壌炭素蓄積量分布を決める環境要因を解明

2017年6月14日掲載

| 論文名 |

Assessment of soil group, site and climatic effects on soil organic carbon stocks of topsoil in Japanese forests.(日本の森林の表層土壌の炭素蓄積量に対する土壌群、立地、気候の影響評価) |

|---|---|

| 著者(所属) |

南光 一樹(森林防災研究領域)、橋本 昌司(立地環境研究領域)、三浦 覚(企画部)、石塚 成宏(立地環境研究領域)、酒井 佳美(九州支所)、D. F. Levia(デラウェア大学)、鵜川 信(鹿児島大学)、西園 朋広(森林管理研究領域)、北原 文章(四国支所)、大曽根 陽子(森林総研PD)、金子 真司(震災復興・放射性物質研究拠点) |

| 掲載誌 |

European Journal of Soil Science、June 2017、DOI: 10.1111/ejss.12444(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

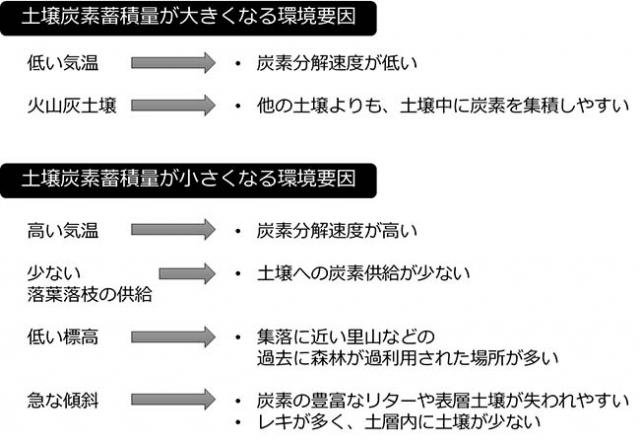

森林土壌は樹木の数倍の炭素を蓄積しており、気候変動に対する森林の役割を知るためにはその蓄積量を正確に推定することが必要です。日本の森林は亜寒帯から亜熱帯まで幅広い気候帯に属し、また急峻な地形上に存在するので、土壌炭素蓄積量の分布は非常に複雑で地理的にばらつく要因がわかっていませんでした。 そこで私たちは樹木と土壌に関する全国規模の調査データを最新の解析方法であるデータマイニング技法で解析し、日本の土壌炭素蓄積量の大小を決める環境要因を明らかにしました。解析の結果、日本の土壌炭素蓄積量は、温度が低く火山灰の混入が多いほど大きくなるのに対して、落葉落枝量が少なく傾斜が急で、さらに標高が低いほど小さくなるという関係が見つかりました。そしてそれらの関係のバランスで実際の土壌炭素蓄積量が決まっていることが明らかになりました。この結果は、現在の日本の土壌炭素蓄積量の分布が、気象、土壌の性質、地形、さらには標高に依存する森林の利用しやすさなどが複雑に絡み合って決まっている事を全国データに基づいて定量的に示しています。 日本の国土の複雑さや独自性に由来する、森林の土壌炭素蓄積量分布を決める複雑なプロセスを明らかにすることができました。この成果は、日本における炭素循環予測モデルの精度向上に役立ちます。 注)データマイニング技法:大量のデータに適用し、そのデータに潜む関係性やパターンを発見する解析手法。2017年研究最前線「地球上の土壌炭素分布の予測精度を向上させるデータマイニング技法」参照。

|

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.