研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2018年紹介分 > 樹冠の葉に蓄えられる窒素の分布は木漏れ日によって説明できる

ここから本文です。

樹冠の葉に蓄えられる窒素の分布は木漏れ日によって説明できる

2018年3月8日掲載

| 論文名 |

Canopy nitrogen distribution is optimized to prevent photoinhibition throughout the canopy during sun flecks. (樹冠葉の窒素分布は木漏れ日による光阻害を防ぐために最適化されている) |

|---|---|

| 著者(所属) |

北尾 光俊(北海道支所)、北岡 哲(植物生態研究領域)、原山 尚徳(北海道支所)、飛田 博順(植物生態研究領域)、Evgenios Agathokleous(北海道支所)、宇都木 玄(植物生態研究領域) |

| 掲載誌 |

Scientific Reports、SREP-17-43163、January 2018、DOI:10.1038/s41598-017-18766-0(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

樹木は、葉の窒素量が多いほど光合成能力が高くなるため、樹冠上部の光を多く受ける葉に窒素を多く貯め、樹冠下部の光があまり届かない葉では窒素を少なくして、樹冠全体としてより多くの光合成量を稼げるように窒素を効率よく分配しています。一方、植物の成長のために光は不可欠ですが、使えきれないほど強い光はかえって植物に害を及ぼします(光阻害)。樹冠では木漏れ日が差し込むことで下の葉にも強い光が当たります。 樹冠の光合成量を最大にする理論的な窒素分布と比べ、実際の窒素分布は樹冠上部の葉で理論値より少なく、樹冠下部の葉で多くなっており、その理由は長年にわたり議論されてきました。そこで、木漏れ日を計算に入れて樹冠内すべての葉が光阻害を受けにくい窒素の分布を推定したところ、現実の窒素分布とよく一致することが明らかになりました。樹冠下部の葉は、木漏れ日による光阻害を回避しつつ光合成効率を維持するために、高めの窒素を持つと考えられます。 樹木の成長や森林の二酸化炭素吸収量を推定するためには、樹冠内での窒素分布に関係する葉の光合成能力の違いを考慮する必要があります。乾燥、低温などの環境ストレスを光阻害に影響を与える要因としてモデルに組み込むことで、樹冠の窒素分布の推定精度がさらに向上し、将来の気候変動に対する森林の成長予測モデルに活用することができます。

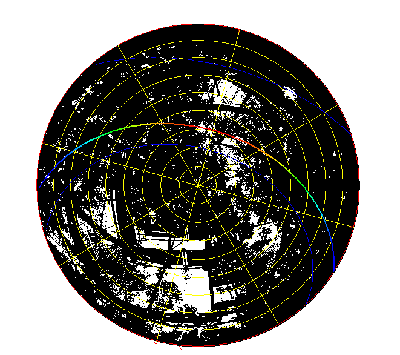

図:魚眼レンズを用いてミズナラ成木(高さ23メートル)の樹冠内で撮影した全天写真(左)。 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.