研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2018年紹介分 > ヒノキ植栽地での下刈り期間短縮の影響

ここから本文です。

ヒノキ植栽地での下刈り期間短縮の影響

2018年3月15日掲載

| 論文名 |

ヒノキ造林地における下刈り期間の短縮が広葉樹の侵入に与える影響 |

|---|---|

| 著者(所属) |

須崎 智応(茨城森林管理署)、安藤 博之(関東森林管理局森林技術・支援センター)、正木 隆(企画部) |

| 掲載誌 |

日本森林学会誌、100巻1号、15-19、2018年2月、DOI:10.4005/jjfs.100.15(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

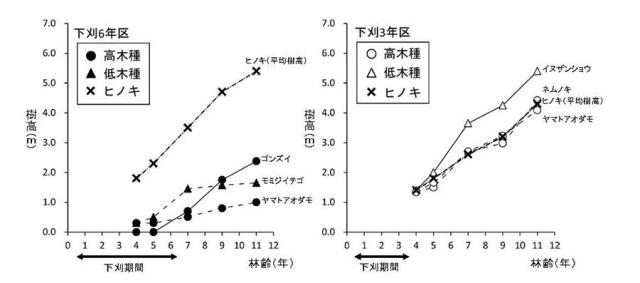

人工林が伐採され再造林しなければならない場面が増えています。その際、高い下刈りコストが悩み事です。そのコストを軽減する手段の1つとして下刈り作業の省略が考えられます。そこで森林総合研究所は、関東森林管理局による技術開発研究に協力して、下刈り期間を半分に短縮した場合のヒノキの成長と広葉樹の侵入状況を調べました。調査した場所は、100年前に採草地に植栽されたヒノキ林を皆伐して再造林を行なった茨城県内の林分です。コナラ・ヤマトアオダモ林の林縁から10~15m離れた箇所に下刈りを通常の6年間行なう区と3年間に短縮する区を設定し、樹木の成長を4年生から11年生まで7年間調査しました。その結果、下刈り期間にかかわらずコナラの侵入は皆無でした。一方、種子が風で散布されるヤマトアオダモはどちらの区にも高頻度で出現しました。成長については、下刈り6年区ではヒノキの成長が広葉樹を大きく上回わったのに対して、下刈り3年区では侵入した広葉樹がヒノキの平均樹高を上回わりました。しかも成長のよい広葉樹は低木種であり、ヤマトアオダモなどの高木種はその被圧下にありました。このように今回の事例では、下刈り期間の短縮はヒノキの成長にマイナスの影響を及ぼし、さらに種子源となる広葉樹林のそばであるにもかかわらず高木性広葉樹の侵入もあまり順調ではないことが示唆されました。本事例は、下刈り期間を短縮するかどうか判断する際の参考の1つとなります。

図:下刈り6年区と3年区での植栽ヒノキと侵入広葉樹の樹高成長の比較 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.