研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2018年紹介分 > モミの若木はやりくり上手 ―冬に蓄えた稼ぎを夏に活用―

ここから本文です。

モミの若木はやりくり上手 ―冬に蓄えた稼ぎを夏に活用―

2018年5月31日掲載

| 論文名 |

Seasonal changes in photosynthesis and starch content in Japanese fir (Abies firma Sieb. et Zucc.) saplings under different levels of irradiance.(異なる光環境下におけるモミ若木の光合成とデンプン濃度の季節変化) |

|---|---|

| 著者(所属) |

田中 憲蔵(植物生態研究領域)、米田 令仁(四国支所)、二宮 生夫(愛媛大学) |

| 掲載誌 |

Trees -Structure and Function-、32:429-439、Springer、2018年4月、DOI:10.1007/s00468-017-1640-5(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

樹木の若木が林内でどのように生きているか解明することは、森林の更新や維持管理に役立ちます。常緑針葉樹のモミは落葉広葉樹とともに針広混交林を形成し、特に西南日本では林冠を構成する優占樹種になります。この森林では、落葉広葉樹が葉をつける春から秋の季節と、葉を落とす冬の季節とで林内の光環境が大きく変化します。モミの若木は他の落葉広葉樹に比べ林内で長期間生存できるとされていますが、こうした光環境に対応する仕組みはわかっていませんでした。この研究では、暗い林内から明るい裸地まで様々な光環境に生育するモミの若木について光合成や貯蔵デンプンの季節変化、成長量などを比較し、その仕組みを解明しました。 裸地などの明るい環境に生育する若木では、日中の光合成による稼ぎと夜間の呼吸による消費の差し引きは一年を通して正の値を維持しました。一方、林内に生育する若木では、夏は光不足による光合成の低下と、高温による呼吸量の増加のためこの差し引きが負の値になりました。しかし、落葉広葉樹が葉を落とす冬から春先には林内が明るくなり光合成による稼ぎが大きくなりました。明るい場所でも暗い場所でもモミの若木はこの稼ぎをデンプンに変えて根など樹体内に蓄えましたが、明るい環境に生育する若木ではデンプンを主に成長に使いました。一方、林内に生育する若木では夏の過剰な呼吸量を補填するためにこのデンプンを消費していました。つまり、モミの若木は冬から春先の貯蓄を活用することで夏場に暗くなる林内でも長期間生存でき、倒木などで光環境が好転すれば成長し成木になると考えられました。このような落葉樹と混交する森林でのモミ若木の生存の仕組みは、温帯性の針広混交林の維持管理に役立つ知見となります。

写真1:温帯性の針広混交林 モミは東北地方南部から九州地方まで広く分布し、コナラやイロハモミジなどの落葉広葉樹と共に針広混交林を作ります。この森林は冷温帯と暖温帯の移行帯によく見られます。写真中の黒々とした樹冠の常緑樹の大半がモミです。

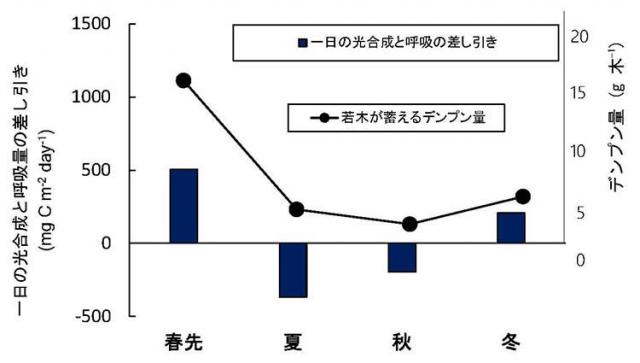

図1:暗い林内の若木の葉の一日の光合成と呼吸量の差し引きとデンプン量の季節変化 暗い林内の若木では、光合成による稼ぎと呼吸による消費の差し引き(青棒)は夏から秋にかけて負の値(すなわち赤字の収支)になりますが、冬から春先には林内が明るくなり差し引きは正の値になります。林内のモミの若木は春先の稼ぎを多量のデンプンとして樹体内に蓄え(●の春先)、夏場はこのデンプンを消費する(●の夏秋)ことで赤字の穴埋めをし、長期間生存できると考えられます。

|

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.