研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2018年紹介分 > 小さな糞から野ネズミ2種の食性の違いを解明

ここから本文です。

小さな糞から野ネズミ2種の食性の違いを解明

2018年8月27日掲載

| 論文名 |

Dietary niche partitioning between sympatric wood mouse species (Muridae: Apodemus) revealed by DNA meta-barcoding analysis (DNAメタバーコーディングにより明らかになったアカネズミとヒメネズミとの食物ニッチ分割) |

|---|---|

| 著者(所属) |

佐藤 淳(福山大学)、島田 卓哉(野生動物研究領域)、京極 大助・小村 健人(京都大学)、植村 滋・齊藤 隆(北海道大学)、井鷺 裕司(京都大学) |

| 掲載誌 |

Journal of Mammalogy、99(4): 952-964、August 2018、DOI:10.1093/jmammal/gyy063(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

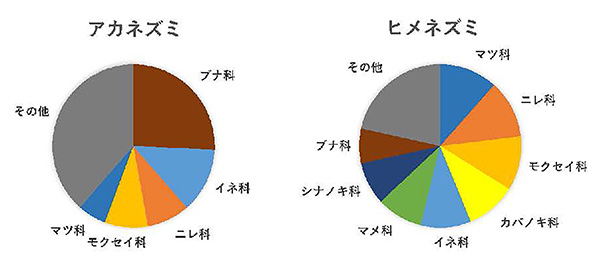

アカネズミとヒメネズミは全国の森林に広く生息する日本固有の野ネズミです。彼らは、ドングリなどを貯蔵することで森林の世代交代を助ける役割や、多様な動物に捕食されることで食物網の底辺を支える役割を通じて、森林生態系の維持に貢献しています。 近縁で同所的に生息するこれら2種類のネズミが、森の中の限られた資源をどのように使い分けることで競争を避けているのかは、これまで謎に包まれていました。また従来、ネズミの食性は糞に含まれる食物の残渣を顕微鏡観察する手法で調べられてきましたが、糞は米粒大という非常に小さなものですので、この手法には限界がありました。そこで、糞中の植物のDNAを分析することで、2種類のネズミが食べた植物を明らかにしました。その結果、アカネズミはドングリを実らせるブナ科植物を集中的に食べる一方で、ヒメネズミは、アカネズミが利用しない樹種を含む多様な植物を食べていることが明らかとなりました。 本研究で用いた手法は、夜行性であるために“食べる”という行動を直接観察することの難しい哺乳類全ての種に応用できる点で優れています。また、本研究の知見は、森林の生物多様性がどのように保たれているのかを解明するうえで重要な手がかりになります。

写真1:ドングリを持ち運ぼうとするアカネズミ

図1:アカネズミとヒメネズミの糞から検出された植物の構成の違い(春から秋の合計)。植物は科ごとにまとめて表示。 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.