研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2018年紹介分 > コウモリに運ばれた種子は、押しくら饅頭のようにひしめき合いつつ生き残る

ここから本文です。

コウモリに運ばれた種子は、押しくら饅頭のようにひしめき合いつつ生き残る

2018年9月10日掲載

| 論文名 |

Resolving the paradox of clumped seed dispersal: positive density and distance dependence in a bat-dispersed species(集中散布のパラドックスを解く:コウモリ散布における正の密度依存と距離依存) |

|---|---|

| 著者(所属) |

杉山 杏奈(カリフォルニア大学、元森林総研学振PD(森林植生研究領域)、イエール大学)、Liza S. Comita(イエール大学)、正木 隆(企画部)、Richard Condit(フィールド自然史博物館、モートン樹木園)、Stephen P. Hubbell(カリフォルニア大学、スミソニアン熱帯研究所) |

| 掲載誌 |

Ecology、アメリカ生態学会、4 September 2018 DOI:10.1002/ecy.2512(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

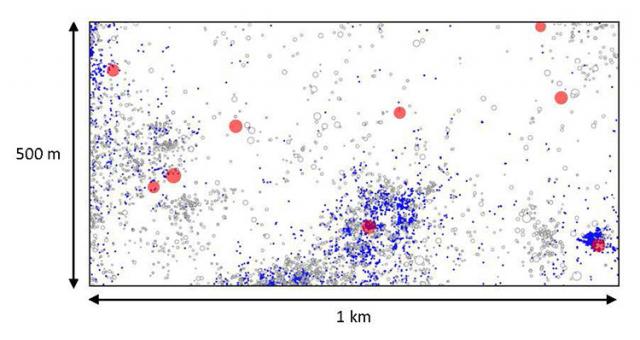

樹木の種子が親木の近くにひしめき合って落下すると、種子害虫や芽生えの病原菌を招き寄せ、ほとんどが死亡してしまいます。そこで種子は風や動物に遠くに運ばれる(「散布」といいます)仕組みを備え、親木から離れた場所にまばらに散らばることで死亡を回避しています。しかし、中南米の熱帯林で種子がコウモリに散布される場合、コウモリは落ち着いて食事をするために、親木から離れたねぐらの木までたくさんの果実を運び、その下に種子を落とします。そのため、親木から遠く離れた場所で種子や芽生えがひしめき合うこととなります。これでは種子が散布された意味がありません。この現象は「集中散布のパラドックス」とよばれています。私たちは「ひしめき合っていても親木から遠くでさえあれば生き残りやすいのではないか」と考え、コウモリが種子を散布するテリハボクの仲間の1樹種をターゲットに選びました。そして、パナマの50ha(東京ドーム約10個分)の森林調査区で芽生えを含むすべての木(約5000本)の分布図を作成し、その生き残りと成長を3年間追跡しました。その結果、親木から遠い場所でひしめき合っている芽生えほどよく生き残ることがわかりました。調べた時期によっては、芽生えの高さもひしめき合っている場所の方がよく伸びていました。コウモリのねぐらの木の下は他の場所よりもテリハボクの芽生えの生存と成長に好適な環境だったのです。これは、従来の生態学の常識をくつがえす発見です。また同時に、熱帯林で樹木とコウモリが互いに密接に関わり合いながら進化してきたことを示すものです。

50haの調査区でテリハボクの仲間の1樹種の分布図を作成しました。赤い丸は種子を生産する親木、灰色の丸は直径1cm以上の木、青い丸は直径1cm未満の木および芽生えを表しています。 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.