研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2018年紹介分 > ナラやマツの苗に国産トリュフ菌が形成した菌根の特徴を明らかにした

ここから本文です。

ナラやマツの苗に国産トリュフ菌が形成した菌根の特徴を明らかにした

2018年9月10日掲載

| 論文名 |

Ectomycorrhizae formed by three Japanese truffle species (Tuberjaponicum, T. longispinosum, and T. himalayense) on indigenous oak and pine species. (日本のトリュフ3種(ホンセイヨウショウロ、イボセイヨウショウロ、アジアクロセイヨウショウロ)により形成されたナラおよびマツの外生菌根) |

|---|---|

| 著者(所属) |

木下 晃彦(九州支所)、小長谷 啓介(きのこ・森林微生物研究領域)、山中 高史(研究ディレクター) |

| 掲載誌 |

Mycorrhiza、Springer、14 August 2018 DOI:10.1007/s00572-018-0860-x(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

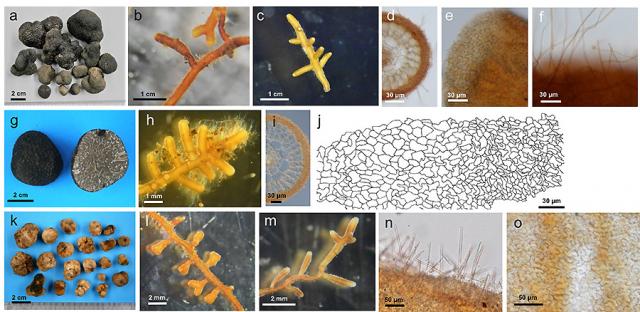

ヨーロッパにおいて、トリュフの栽培は、ナラやカシなどの苗木の根にトリュフ菌を感染させて、菌根(写真b、c、h、l、m)を形成させ、その苗木を野外で育てることにより行われています。それは、トリュフ菌が樹木の根に共生し樹木から栄養分を得て生育するからです。土壌中にはトリュフ以外にも様々な菌が存在し菌根を形成するため、トリュフ菌が根にうまく定着しているかを判定するためには、そのトリュフ菌が形成する菌根の特徴を把握しておく必要があります。 私たちは現在、国内に自生する白トリュフ(ホンセイヨウショウロ)、および黒トリュフ2種(イボセイヨウショウロ、アジアクロセイヨウショウロ)の栽培化に向けた技術開発を進める中で、これらトリュフ種の適合する樹種および菌根の形態特徴を明らかにしました。トリュフ3種をアカマツ、コナラ、クヌギ、ウバメガシの根にそれぞれ接種した結果、各トリュフ種ともに、4樹種のうち3樹種の根に菌根を形成しました。いずれのトリュフ菌根もクリーム色から茶色を呈し、菌根表面の菌糸構造はパズル状という特徴を共有していました。そのうち、黒トリュフ2種の菌根形態は互いに類似し、菌根表面から伸びる菌糸は直角に分枝する特徴があるのに対し、ホンセイヨウショウロは、菌根表面に100μm程度の針状の菌糸を伸ばす特徴があることを明らかにしました。 今回トリュフの菌根形成に成功した樹種は日本の広汎な地域に生育します。そのことから、今回の成果は、全国でこれら樹種を用いたトリュフ栽培が可能であることを示しています。さらに論文では、菌根の写真や詳細な形態も掲載しており、これらの情報は、接種したトリュフ菌が菌根形成に成功したかどうかの判断指標となります。

写真:a-f アジアクロセイヨウショウロ(a:子実体、b:アカマツの根に形成された菌根、c:クヌギの根に形成された菌根、d:菌根の横断切片、e:菌根表面のパズル状構造をした菌糸、f:菌根表面から伸びる菌糸) g-j イボセイヨウショウロ(g:子実体、h:コナラの根に形成された菌根、i:菌根の横断切片、j:菌根表面のパズル状構造をした菌糸(線描画)) k-o ホンセイヨウショウロ(k:子実体、l:アカマツの根に形成された菌根、m:クヌギの根に形成された菌根、n:菌根表面から伸びる針状の菌糸、o:菌根表面のパズル状構造をした菌糸) |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.