研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2019年紹介分 > 里山の針葉樹人工林が広葉樹林に変わると? ―長期データから見えてきた植物種の移り変わり

ここから本文です。

里山の針葉樹人工林が広葉樹林に変わると? ―長期データから見えてきた植物種の移り変わり

2019年1月16日掲載

| 論文名 |

暖温帯域の気象害を受けた放置人工林に再生した広葉樹二次林の植物種数および生育環境区分からみた種構成の長期経年変化 |

|---|---|

| 著者(所属) |

島田 和則・勝木 俊雄・大中 みちる・岩本 宏二郎(多摩森林科学園) |

| 掲載誌 |

森林立地、60巻1号、11-21、森林立地学会、2018年6月 DOI:10.18922/jjfe.60.1_11(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

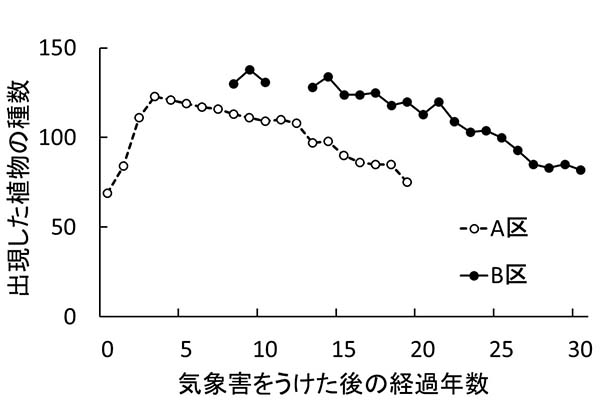

近年、針葉樹人工林を広葉樹林に転換する取り組みが進められています。その中で都市近郊の広葉樹林には、多くの生物が共存し、住民が身近に親しめる里山的要素の保全が期待されます。しかし針葉樹人工林を広葉樹林に転換した場合、植物の種類が長期間にわたってどのように変化するか不明でした。 そこで30年前に雪害と風害を受けた針葉樹人工林を対象にして、樹木だけでなく草本植物まで含めた植物種類の変化を30年間継続調査しました。その結果、被災後3年間は人里・草原・林縁など明るい場所を好む非森林生の植物が急増しました。被災後4年目以降は、この地域の自然林(照葉樹林)を構成する植物がゆっくりと侵入し、林内が暗くなることで非森林生の植物が姿を消し、里山的多様性は低下していきました。 このことから針葉樹林から転換した広葉樹林に里山的な保全を期待する場合、明るさを維持するための周期的な皆伐や継続的な林床管理が必要となることがわかりました。これは里山的生態系サービスを持つ都市近郊林における、地域住民による実践的管理の指針として、非常に重要な知見となります。 (本研究は2018年6月に森林立地誌に公表されました。)

図1:2つの調査区における植物の種数の経年変化。気象害を受けてから数年は植物の種数が増加したが、その後は減少を続けた。

写真1:里山的多様性を彩る非森林生の種(左上から時計回りにヤマホタルブクロ、ジュウニヒトエ、ツルニンジン、フデリンドウ)

写真2:攪乱後に広葉樹二次林が成林すると、非森林生の植物種が減少し、里山的多様性は低下してしまう。 |

| お問い合わせ先 |

|

【研究推進責任者】 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.