研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2019年紹介分 > 間伐や林齢が生物多様性に及ぼす影響のメタ解析

ここから本文です。

間伐や林齢が生物多様性に及ぼす影響のメタ解析

2019年3月20日掲載

| 論文名 |

Meta-analysis of management effects on biodiversity in plantation and secondary forests of Japan(日本の人工林と二次林の生物多様性に施業が及ぼす影響のメタ解析) |

|---|---|

| 著者(所属) |

Rebecca Spake(サウサンプトン大学)、矢納 早紀子(京都大学)、山浦 悠一(森林植生研究領域)、河村 和洋(北海道大学)、北山 兼弘(京都大学)、Patrick C. Doncaster(サウサンプトン大学) |

| 掲載誌 |

Conservation Science and Practice DOI:10.1002/csp2.14(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

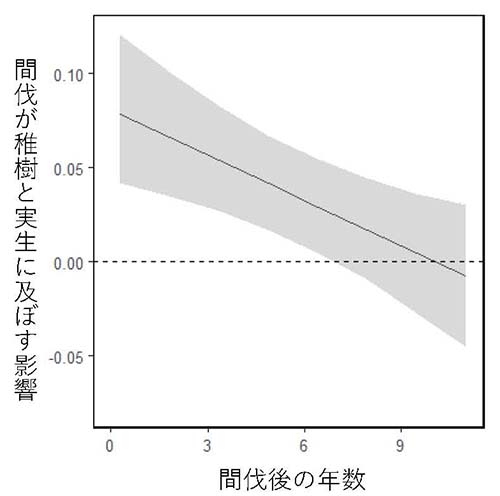

森林の生物多様性を保全するにあたって、老齢林の重要性はよく認識されています。しかし、温帯地域では老齢林は数%しか残っていないと言われており、伐採後に更新した二次林や人工林の保全上の価値と施業の影響を明らかにする必要があります。日本は二次林と人工林が多く、森林の施業が生物多様性に及ぼす影響に関して、これまで多くの研究が行なわれてきました。しかし、得られた知見が定量的に取りまとめられることはありませんでした。 そこで本研究では、日本語・英語で発表された、森林施業と生物多様性の関係を扱った日本国内の研究を収集しました。そして、人工林の間伐や、人工林と二次林の林齢が各生物群の種数や個体数に及ぼす影響について、統計的に解析しました。 その結果、人工林の間伐は昆虫や植物の種数や個体数を増加させる効果がありますが、その効果は間伐後およそ6年後には消失するため、継続的に間伐を行なうことの意義が示されました。また、林齢に対する種数や個体数の反応は、人工林と二次林ともに生物群によって異なっていました。例えば、人工林と二次林の林齢が高くなると、鳥類の種数や個体数は増加しましたが、ハナバチの種数や個体数は減少しました。生物群によって若い森林や古い森林の価値は異なるため、多様な林齢の林分が景観内に存在することの意義も示されました。 今後はこうした研究をより系統立てて行なうことにより、森林施業が生物多様性に及ぼす影響の一般性や地域差を検証し、世界に発信していくことが望まれます。 (本研究は2019年3月19日にConservation Science and Practice誌にオンライン公表されました。)

図. 間伐が樹木の稚樹と実生の個体数に及ぼす影響 |

| お問い合わせ先 |

| 【研究推進責任者】 森林総合研究所 研究ディレクター 尾崎 研一 【研究担当者】 森林総合研究所 森林植生研究領域 山浦 悠一 【広報担当者】 森林総合研究所 広報普及科広報係 【取材等のお問い合わせ】 相談窓口(Q&A)E-mail:QandA@ffpri.affrc.go.jp 電話番号:029-829-8377(受付時間:平日9時30分~12時、13時~16時30分) |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.