研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2019年紹介分 > 亜高山帯針葉樹シラビソの冬の通水阻害は夏までに修復される

ここから本文です。

亜高山帯針葉樹シラビソの冬の通水阻害は夏までに修復される

2019年7月19日掲載

| 論文名 |

Repair of severe winter xylem embolism supports summer water transport and carbon gain in flagged crowns of the subalpine conifer Abies veitchii(亜高山帯針葉樹シラビソの旗型樹冠における冬の木部通水阻害の回復は翌夏の水輸送と炭素獲得を支えている) |

|---|---|

| 著者(所属) |

小笠 真由美(関西支所)、種子田 春彦・大條 弘貴・大塚 晃弘(東京大学)、丸田 恵美子(神奈川大学) |

| 掲載誌 |

Tree Physiology、Oxford、June 2019 DOI:10.1093/treephys/tpz066(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

亜高山帯や高山帯に生育する常緑針葉樹の枝は、冬の強い風雪や低温、土壌の凍結にさらされ、春を迎える数カ月の間、乾燥による強いストレスを受け続けます。 さらに春先には、枝の中の水が日中の融解と夜間の凍結を繰り返すというサイクルを繰り返すうちに、仮道管(水を通す管)が気泡で詰まり、通水阻害が起こります。しかし、そんな枝がストレスを克服し、どの時期に健全性を取り戻せているのかわかっていませんでした。 本研究では亜高山帯針葉樹のシラビソを用い、風上側と風下側の枝について比較調査したところ、両枝の乾燥ストレスや仮道管の詰まりが7月の芽吹きの時期までに解消されることがわかりました。また、そのおかげで、風上側の葉でも葉齢を問わず十分に光合成ができていたことがわかりました。このことは、冬の環境が厳しい亜高山帯や高山帯に生育する常緑針葉樹が短い夏の間に成長するために身につけた知恵(機能)と考えられます。 このように厳しい生育環境における生存のしくみを理解することは、温暖化等で変動しうる環境条件への順応の可否や、その種の将来にわたる分布域の変化を予測する上で重要な知見となります。 (本研究は2019年6月18日にTree Physiology誌にオンライン公表されました。)

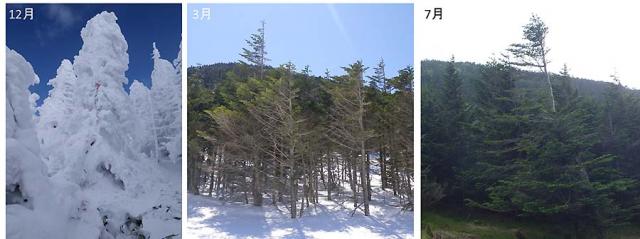

写真1:12月、3月、および7月の縞枯山(長野県の北八ヶ岳)のシラビソ(7月の写真は東京大学 種子田春彦氏提供)。 |

| お問い合わせ先 |

| 【研究推進責任者】 森林総合研究所 研究ディレクター 尾崎 研一、宇都木 玄 【研究担当者】 森林総合研究所 関西支所 小笠 真由美 【広報担当者】 森林総合研究所 広報普及科広報係 【取材等のお問い合わせ】 相談窓口(Q&A)E-mail:QandA@ffpri.affrc.go.jp 電話番号:029-829-8377(受付時間:平日9時30分~12時、13時~16時30分) |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.