研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2019年紹介分 > 鳥類の種数の多い地域は季節によって異なる

ここから本文です。

鳥類の種数の多い地域は季節によって異なる

2019年7月19日掲載

| 論文名 |

Seasonality in spatial distribution: climate and land-use have contrasting effects on the species richness of breeding and wintering birds(空間分布の季節性:気候と土地利用は繁殖期と越冬期の鳥類の種数に対照的な影響を有する) |

|---|---|

| 著者(所属) |

河村 和洋(北海道大学)、山浦 悠一(四国支所)、先崎 理之(北海道大学)、植田 睦之(NPO法人バードリサーチ)、中村 太士(北海道大学) |

| 掲載誌 |

Ecology and Evolution、9:7549-7561、Wiley、June 2019 DOI:10.1002/ece3.5286(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

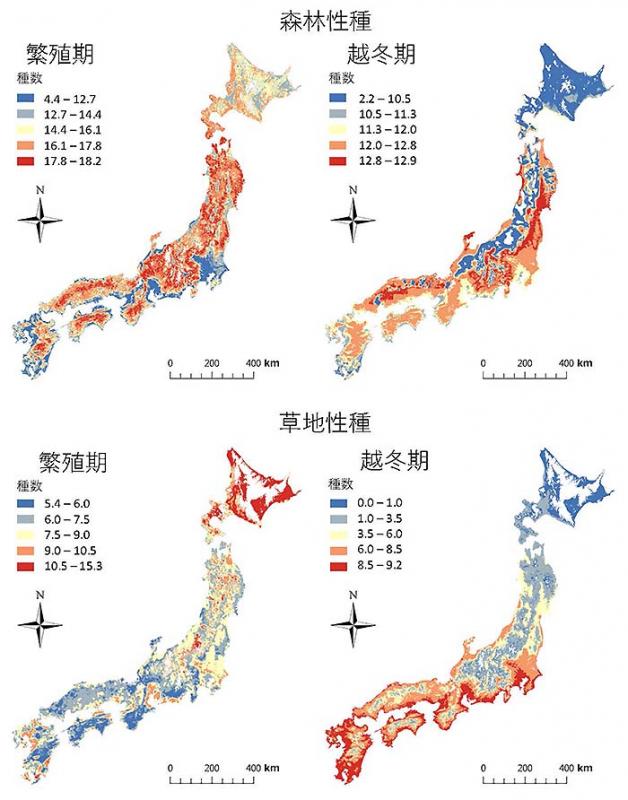

動物の広域的な分布がどうやって決まっているのかは生物多様性を保全するうえで重要な課題です。これまで様々な研究が行なわれ、気候や地形、土地利用の重要性が指摘されてきました。しかし、広域的な分布の季節性は考慮されてきませんでした。 本研究では、全国的に収集された鳥類の野外調査のデータを解析し、鳥類の種数の決定要因を繁殖期(春季)と越冬期(冬季)のそれぞれで調べました。鳥類は陸域に生息する種を対象とし、森林性と草地性にわけて解析しました。その結果、森林性、草地性ともに年間平均気温は種数に大きく影響していましたが、その傾向は季節で異なっていました。つまり種数は、繁殖期には高標高域や北方域で多く、越冬期には温暖な南方域で多い傾向を示しました。気候と地形、土地利用の影響を取り入れたモデルで日本全国の鳥類の種数を予測すると、繁殖期と越冬期では対照的な分布パターンを示しました(図1)。 この結果は、鳥類が季節的な移動(渡り)を行うため、繁殖期と越冬期で全国的な分布が変化するためだと考えられます。北方域は繁殖場所として、南方域は越冬場所として、季節に応じた保全上の役割があります。日本は季節変化が大きいため、今後は鳥類以外の生物についても広域分布の季節性を明らかにする必要があります。 (本研究は2019年6月20日にEcology and Evolution誌にオンライン公表されました。)

図1:鳥類の繁殖期(左図)、越冬期(右図)における森林性種(上図)、草地性種(下図)の種数の予測図。 本研究で得られたモデルから、気候と地形、土地利用を用いて4haあたりの種数を予測しました。白色の部分はモデルの予測範囲以外の場所です。 |

| お問い合わせ先 |

| 【研究推進責任者】 森林総合研究所 研究ディレクター 尾崎 研一 【研究担当者】 森林総合研究所 四国支所 山浦 悠一 【広報担当者】 森林総合研究所 広報普及科広報係 【取材等のお問い合わせ】 相談窓口(Q&A)E-mail:QandA@ffpri.affrc.go.jp 電話番号:029-829-8377(受付時間:平日9時30分~12時、13時~16時30分) |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.