研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2019年紹介分 > CLTを構成するひき板(ラミナ)に特有の変形挙動を解明

ここから本文です。

CLTを構成するひき板(ラミナ)に特有の変形挙動を解明

2019年8月5日掲載

| 論文名 |

Evaluation of rolling shear modulus and strength of Japanese cedar cross-laminated timber (CLT) laminae (スギ材CLTラミナのローリングシアのせん断弾性係数および強度の評価) |

|---|---|

| 著者(所属) |

宇京 斉一郎(構造利用研究領域)、新藤 健太・宮武 敦(複合材料研究領域) |

| 掲載誌 |

Journal of Wood Science、65:31、Springer、July 2019 DOI:10.1186/s10086-019-1810-8(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

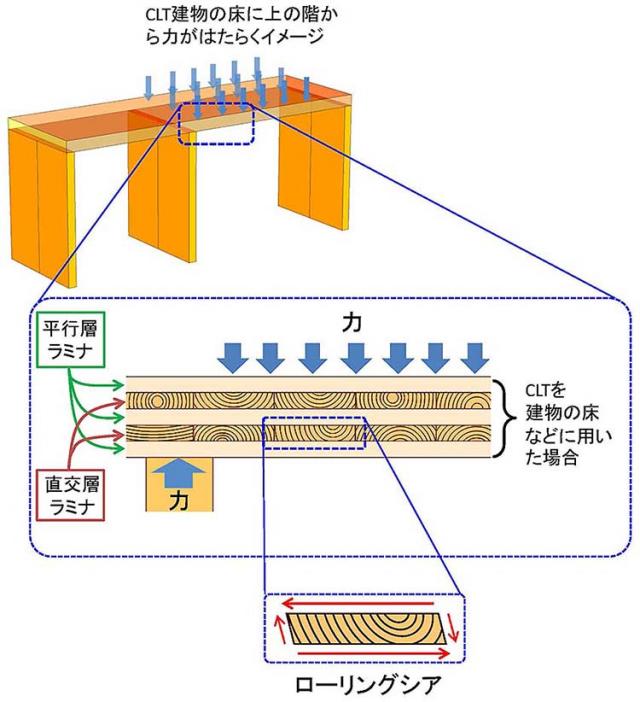

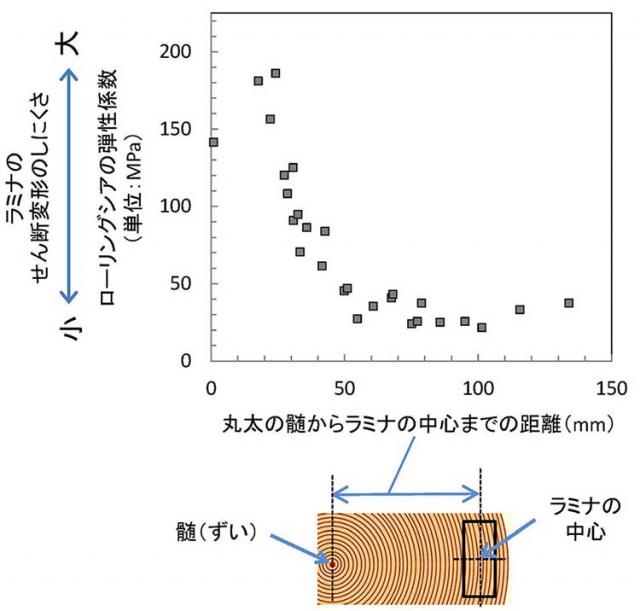

CLTはひき板(ラミナ)を幅方向に並べ、次のラミナをこれと直交する方向に並べて接着して積み重ねることを必要な厚さになるまで繰り返した大きな板状の材料で、建物の壁や床にそのまま利用できる新しい構造用材料として期待が集まっています。従来の木質材料よりも厚く大きなCLTを構造用材料として使うには、これまでの材料ではあまり調べられてこなかった強度性能にも注意が必要です。 建物の床面に用いる場合など、荷重によりCLTの板面の外から互い違いの方向に力が加わると、CLT断面をひし形に変形させ、直交層のラミナでは、木材の繊維を回転させるような力が働きます。この挙動は、ローリングシアと呼ばれ、合板でも生じる現象ですが、合板に使用される薄板ではなく、ラミナのような厚みのある板材でどのような挙動をするのか、また、丸太からラミナを切り出す位置が変化するとどのような影響があるのかについてもわかっていませんでした。 そこで、丸太からの採材位置が様々なスギ材のラミナを用いて、ラミナのローリングシアに対する抵抗力を測定しました。その結果、せん断弾性係数とせん断強度は、丸太断面内でのラミナの採取位置によって大きく変化し、丸太の中心から離れるにつれて値が低下し、下限となる値に近づいていくことがわかりました。今回の結果は、CLTの製造において、強度特性を踏まえて、ラミナを適正に配置することに活用できます。 (本研究は2019年7月8月にJournal of Wood Science誌にオンライン公表されました。)

図1:CLTのラミナに発生するローリングシアの様子。CLT板面に垂直な方向から互い違いの方向に力が加わると、板全体が下に凸型に曲がると共に、部分的にCLT断面をひし形に変形させる力が働き、直交層のラミナには、木材の細胞を転がすようなせん断変形(ローリングシア)が発生します。

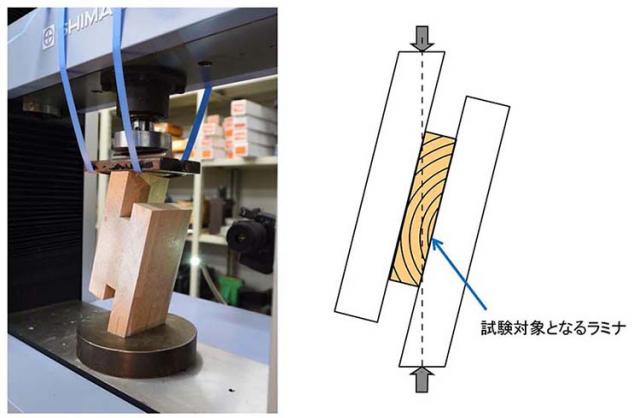

図2:ひき板(ラミナ)の加力試験の様子。加力用の広葉樹の板に、木材繊維を直交させたスギのラミナを挟み込んで接着し、圧縮力によってラミナをせん断変形させる力をかけました。

図3:ラミナの採材位置(丸太の髄からの距離)とローリングシアの弾性係数との関係。ラミナを採取した位置が丸太の中心から離れるに従って、ローリングシアの弾性係数は低下しました(変形しやすくなりました)。図はラミナの幅66mm、厚さ24mmの結果です。 |

| お問い合わせ先 |

| 【研究推進責任者】 森林総合研究所 研究ディレクター 原田 寿郎 【研究担当者】 森林総合研究所 構造利用研究領域 宇京 斉一郎 【広報担当者】 森林総合研究所 広報普及科広報係 【取材等のお問い合わせ】 相談窓口(Q&A)E-mail:QandA@ffpri.affrc.go.jp 電話番号:029-829-8377(受付時間:平日9時30分~12時、13時~16時30分) |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.