研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2019年紹介分 > 小笠原諸島石門の外来種の拡大要因は葉や材の形質では説明できない

ここから本文です。

小笠原諸島石門の外来種の拡大要因は葉や材の形質では説明できない

2019年10月18日掲載

| 論文名 |

Associations among species traits, distribution, and demographic performance after typhoon disturbance for 22 co-occurring woody species in a mesic forest on a subtropical oceanic island (海洋島の湿性高木林に生育する22樹種の形質と台風撹乱後の分布と動態特性の関係について) |

|---|---|

| 著者(所属) |

飯田 佳子(生物多様性研究拠点)、阿部 真(森林植生研究領域)、田中 信行(東京農業大学)、 安部 哲人(九州支所) |

| 掲載誌 |

Oecologia DOI:10.1007/s00442-019-04531-9(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

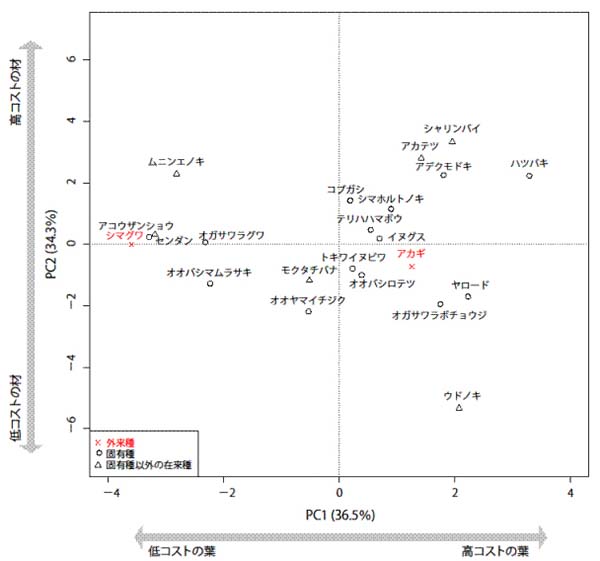

小笠原諸島、母島の石門という場所には、石灰岩上に湿性高木林が成立し(写真1)、貴重な固有種が多く生育していますが、ここではアカギやシマグワといった侵略的外来種の侵入とその拡大が問題になっています。私達は、外来種は在来種に比べて光や栄養分などの資源の利用効率にすぐれているため、光環境の良くなる台風等のかく乱後に速やかに成長し、拡大すると考えました。そして、葉や材の形や硬さや重さなどを計測し、従来の研究で資源の利用効率に関係することが知られているさまざまな形質を22種の樹木について調べました。 その結果、形質の樹種の間の違いは、葉の生産にかかるコスト注)の軸と、材の生産にかかるコストの軸にまとめることができました(図1)。外来種はいずれの軸においても、在来種と違いはありませんでした。一方で、台風によるかく乱前後の調査では、台風後に外来種は在来種よりも増加し、成長も良いことが分かりました。 以上の結果は、これまでの研究で重要性が指摘されている葉や材の形質の違いだけでは、外来種がなぜ石門にある湿性高木林でよりよく成長し、拡大できるのかを説明できないことを示しています。今後は、台風によるかく乱前後の樹木の変化を長期的に調査することにより、樹木の一生をとおした資源の利用の仕方を把握する必要があります。 注)コストとは、葉や材の生産に必要な物質やエネルギーの量のこと。 (本研究は2019年10月15日にOecologia誌にオンライン公表されました。)

図1:葉と材のさまざまな形質の違いをまとめたグラフ。グラフ内の近い場所に位置する樹種は似た形質をもっている。外来種であるアカギとシマグワ(赤字)は他の在来種(黒字)と同じような形質をもち、特別ではないことが分かる。在来種のうち、小笠原諸島の固有種は〇で示した。

写真1:小笠原諸島母島の石門にある湿性高木林 |

| お問い合わせ先 |

|

【研究推進責任者】 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.