研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2019年紹介分 > 極端に大きな出水では、濁り成分として流出する窒素の割合が圧倒的に高くなる

ここから本文です。

極端に大きな出水では、濁り成分として流出する窒素の割合が圧倒的に高くなる

2019年11月7日掲載

| 論文名 |

極端に大きな出水時の森林流域からの栄養塩流出:2011年7月の高知県西部四万十川源流域における事例 |

|---|---|

| 著者(所属) |

篠宮 佳樹(震災復興・放射性物質研究拠点)、横山 雄一(四電技術コンサルタント) |

| 掲載誌 |

水環境学会誌、42巻5号、219-229、水環境学会、2019年9月 DOI:10.2965/jswe.42.219(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

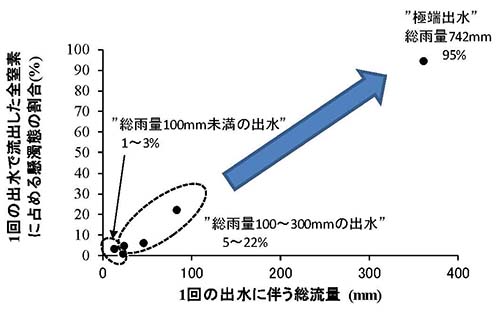

近年、各地で記録的な豪雨が発生していますが、このような豪雨によって河川へ多量の濁水と栄養分が流出し、河川水質が悪化するのではないかと危惧されています。極端に大きな出水(以降、“極端出水”と表す)時の渓流水質の特徴を明らかにするため、高知県の森林流域において総降水量742mmの記録的な豪雨による“極端出水”時の全窒素の流出形態について調査しました。その結果、1回の“極端出水”で、国内の森林から1年間に流出する量(約5kg-N ha-1yr-1)と同等の全窒素が流出したこと、“極端出水”の窒素流出は懸濁物質(粒子径2mm以下の水に溶けない物質:懸濁態)としての流出が、水に溶ける溶存態に比べて圧倒的に多くなることがわかりました。つまり、“極端出水”が発生すると、森林から河川へ窒素の流出量が増えるだけでなく、その性質も変化することが明らかになりました。 これまで河川水質の研究は主として溶存態が中心でしたが、極端出水時の懸濁物質に含まれる窒素の情報が重要になることが示唆されました。また、極端な気象現象が頻発するようになってきた現在、高濁度の水道原水が発生する頻度が高くなっており、安全かつ安定して水道水を供給する際の障害になっています。本研究で示した“極端出水”時の最大の懸濁物質濃度や懸濁物質濃度の時間変化などは、水道事業者が取水制限等の高濁度の水道原水への対応を判断するための貴重な情報源になると考えられます。 (本研究は2019年9月に水環境学会誌に掲載されました。)

写真1:流量の観測設備

写真2:雨量計(左)と自動採水器(右)

図1:1回の出水に伴う総流量と1回の出水で流出した全窒素に占める懸濁態の割合との関係 |

| お問い合わせ先 |

|

【研究推進責任者】 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.