研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2019年紹介分 > スギが香り物質を多く出しやすくなる季節は産地ごとに異なる

ここから本文です。

スギが香り物質を多く出しやすくなる季節は産地ごとに異なる

2019年11月15日掲載

| 論文名 |

Seasonal changes in interclone variation following ozone exposure on three major gene pools: An analysis of Cryptomeria japonica clones (オゾンにさらされた主要3遺伝子プールに属するスギクローン間での季節変動の違い) |

|---|---|

| 著者(所属) |

深山 貴文(森林防災研究領域)、飛田 博順(植物生態研究領域)、内山 憲太郎(樹木分子遺伝研究領域)、矢崎 健一(植物生態研究領域)、上野 真義(樹木分子遺伝研究領域)、上村 章(植物生態研究領域)、松本 麻子(樹木分子遺伝研究領域)、北尾 光俊(北海道支所)、伊豆田 猛(東京農工大学) |

| 掲載誌 |

Atmosphere, 10(11):643, MDPI, October 2019 DOI:10.3390/atmos10110643(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

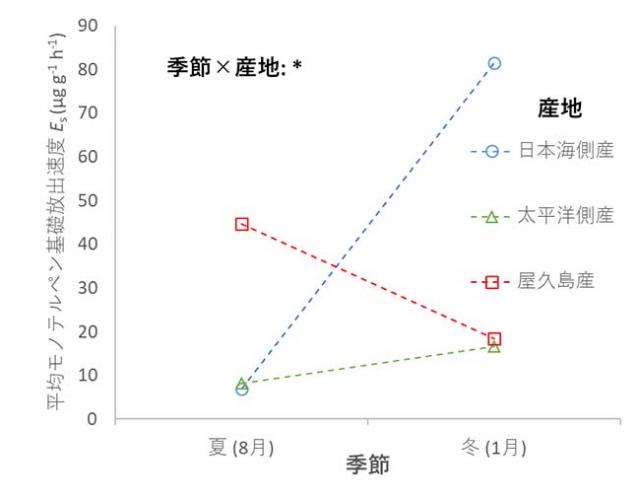

スギはモノテルペンという森の香り物質を多く放出します。このモノテルペンは、オゾンを生成する原因物質です。一方スギは、オゾン濃度が上昇するとモノテルペンの放出量を増加させる特徴を持ちます。国内でオゾン濃度の上昇が続く場合、この2つの特徴が組み合わさって、スギ林周辺ではオゾン濃度の上昇が加速していくリスクがあるため、その将来予測の高精度化は重要な課題となっています。 本研究では、高濃度オゾン区で育てたスギがどのようにモノテルペン放出量を増加させるのかを、夏と冬、さらに遺伝的背景が大きく異なる日本海側産、太平洋側産、屋久島産の3系統のスギの間で比較しました。その結果、雪の多い日本海側産は冬、台風の多い屋久島産は夏に特に大きく増加しました。一方、冬に乾燥しやすい太平洋側産は、春秋は不明であるものの、夏冬には大きく増加しませんでした。スギが香り物質を多く出しやすくなる季節が産地ごとに異なるのは、各地の気候への適応である可能性もあります。 これまで高濃度オゾンにさらされた樹木のモノテルペンの放出については、樹種間差は大きいものの、同一樹種内での違いは小さいと考えられてきました。しかし、本研究によってスギは、特に季節による系統間のモノテルペン放出量の差が無視できないことが分かりました。これらの知見は、将来のオゾン濃度上昇リスクを地域別に正確に評価する上で役立ちます。 (本研究はAtmosphere誌に2019年10月24日にオンライン公表されました。)

図1 大気中の2倍の濃度のオゾンにさらしたスギのモノテルペンの放出量の季節変動 |

| お問い合わせ先 |

|

【研究推進責任者】 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.