研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2020年紹介分 > 農業用マルチの効果的利用でヤナギの短伐期栽培が実用化に近づいた

ここから本文です。

農業用マルチの効果的利用でヤナギの短伐期栽培が実用化に近づいた

2020年6月22日掲載

| 論文名 |

High biomass productivity of short-rotation willow plantation in boreal Hokkaido achieved by mulching and cutback (マルチの設置及び台切りの実施による北海道における短伐期栽培ヤナギの高収量の実現) |

|---|---|

| 著者(所属) |

韓 慶民(植物生態研究領域)、原山 尚徳(北海道支所)、上村 章(植物生態研究領域)、伊藤 江利子(北海道支所)、宇都木 玄(研究ディレクター)、北尾 光俊(北海道支所)、丸山 温(日本大学) |

| 掲載誌 |

Forests, 11(5), 505, May 2020 DOI:10.3390/f11050505(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

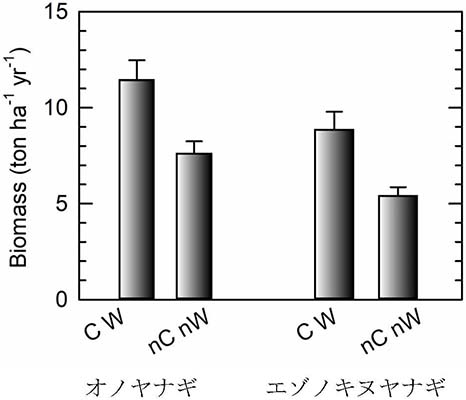

地球温暖化などの環境問題の解決に向けて、木質バイオマスエネルギーの利用が注目されています。このうち、エネルギー資源作物として北欧でも用いられている「ヤナギ」が有名で、私たちも日本での栽培、収穫技術について研究を進めています。ここで実用化に向けた主要な課題は安定した高い収穫量を得ることであり(目標10トン/ha/年)、その鍵は水分や栄養を奪い合う雑草の抑制にあります。 このため、農業用マルチ(雑草防除や地温管理のために敷設するビニールシート)による雑草の抑制と、台切りによるヤナギ萌芽枝の発生促進を組み合わせ、収穫量を増大させる技術開発に取り組みました。先ず土を耕耘してマルチを設置し、春にヤナギの挿し穂を植えました(写真)。次に、その年の冬に、地上部の刈り取り(台切り)を行いました。マルチを設置しただけでは、3年間のヤナギの収穫量は6.5トン/ha/年にとどまりました。一方、台切りを実施し、翌年の春にマルチ間の雑草を駆除すると、オノエヤナギとエゾノキヌヤナギの収穫量を、それぞれ11.4トン/ha/年と8.8トン/ha/年まで増大させることができました。 本研究の成果は、バイオマス資源作物としてのヤナギの短伐期栽培技術の確立につながり、今後の木質バイオマスの生産拡大と安定供給の推進に貢献します。 (本研究は2020年5月にForestsで公表されました。)

写真:農業用マルチの設置とヤナギの植栽

C W:台切り有り、マルチ間除草有り nC nW:台切り無し、マルチ間除草無し ※記載論文の図を一部改変して使用した。

図:台切りとマルチ間の除草の有無によるヤナギの収量 |

| お問い合わせ先 |

|

【研究推進責任者】 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.