研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2020年紹介分 > ヤナギの短伐期栽培の成功にはシカの食害対策が重要

ここから本文です。

ヤナギの短伐期栽培の成功にはシカの食害対策が重要

2020年8月7日掲載

| 論文名 |

Estimation of Yield Loss Due to Deer Browsing in a Short Rotation Coppice Willow Plantation in Northern Japan(北日本の超短伐期ヤナギ植林地におけるシカ食害による収量損失量の推定) |

|---|---|

| 著者(所属) |

原山 尚徳(北海道支所)、韓 慶民(植物生態研究領域)、石原 誠・北尾 光俊(北海道支所)、上村 章(植物生態研究領域)、佐々木 尚三・山田 健(北海道支所)、宇都木 玄(研究ディレクタ―)、丸山 温(日本大学) |

| 掲載誌 |

Forests、11(8):809、MDPI、July 2020、 DOI:10.3390/f11080809(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

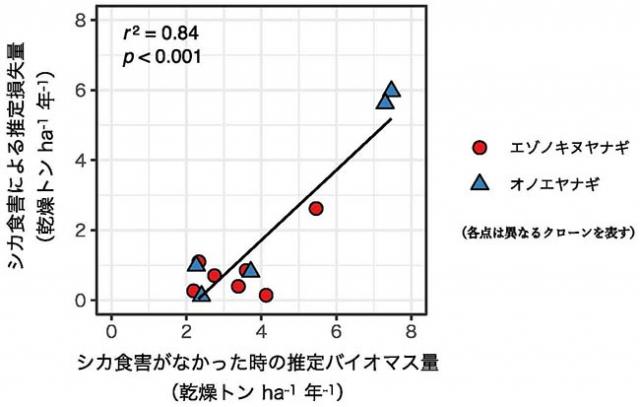

近年、温室効果ガスによる地球温暖化対策として、木質バイオマスのエネルギーの利用が世界的に増加しています。欧米諸国ではヤナギを3年から5年周期で伐採し萌芽再生を繰り返しながら木質バイオマスを生産する手法が確立していますが、日本では実用化に至っていません。私達は、実用化に向けて課題の一つであるエゾシカによるヤナギの食害について研究を行いました。 ヤナギ植栽試験地にはエゾシカ対策として電気柵を設置していましたが、萌芽再生1年目の夏に不具合が生じ、1か月程度エゾシカによる食害を受けました。試験地には2樹種12種類のクローンを植栽していましたが、クローン間で食害の程度が大きく異なっていました(写真)。電気柵を修繕してシカの侵入を防ぎ3年後にバイオマス収量を測定したところ、同じサイズでも将来の成長が良いクローンほどエゾシカによる食害が激しく(図)、食害後2年以上エゾシカを防除しても十分な収量が得られないことがわかりました。このことから、ヤナギの短伐期栽培において、高い収量を得るためにはシカによる食害対策が非常に重要であることが示唆されました。 本研究の成果は、ヤナギの短伐期栽培技術の向上につながるものであり、木質バイオマスエネルギーの安定供給に貢献します。 (本研究は2020年7月にForestsで公表されました。)

写真:シカ食害を受けたヤナギ栽培試験地の様子。大被害を受けたクローン(▼)のすぐ隣に微被害にとどまったクローン(▽)が生育している。

図:エゾシカ食害がなかった時の推定バイオマス量とシカ食害による推定バイオマス損失量の関係。 将来の成長が良いクローンとは、X軸の右方向に位置するクローンである。 ※記載論文の一部を改変して使用した。 |

| お問い合わせ先 |

|

【研究推進責任者】 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.