研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2020年紹介分 > 広葉樹内部の道管は周辺の細胞に頼らずに水を貯めようとする

ここから本文です。

広葉樹内部の道管は周辺の細胞に頼らずに水を貯めようとする

2020年8月18日掲載

| 論文名 |

Imperforate tracheary elements and vessels alleviate xylem tension under severe dehydration: insights from water release curves for excised twigs of three tree species(強い脱水時に木繊維と道管が通水系の張力を緩和する:3樹種の切り枝の脱水曲線からの洞察) |

|---|---|

| 著者(所属) |

矢崎 健一(北海道支所)、Delphis F Levia(University of Delaware)、竹之内 暁子・渡邊 誠(物質材料研究所)、壁谷 大介(植物生態研究領域)、三木 直子(岡山大学)、種子田 春彦(東京大学)、小笠 真由美(関西支所)、小黒 芳生(森林植生研究領域)、才木 真太朗・飛田 博順(植物生態研究領域)、福田 健二(東京大学) |

| 掲載誌 |

American Journal of Botany、August 2020、 DOI:10.1002/ajb2.1518(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

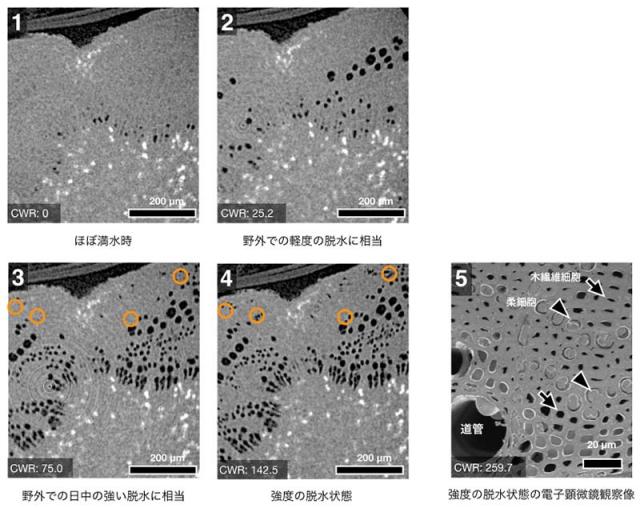

樹木がどのように乾燥に耐えるかを明らかにすることは、植栽時の苗木の生存率の向上や気候変動下での森林動態の予測などのために重要です。樹木の木部では道管が水の通り道となっていますが、水不足で道管の中の水が途中で切れると水はそれより上の葉には届かなくなります。これまでの説では、水不足の時に道管内部の水が途切れないように保つため、まず道管の周辺の木繊維細胞から、次には柔細胞から水が順次道管に移動して道管を水で満たすと何となく考えられていました。この説を証明するため、X線CTと低温走査型電子顕微鏡を使って、コナラ(環孔材)やカツラ(散孔材)の切り枝の内部の水の様子を直接観察し、水不足時にどの細胞内の水がなくなりやすいかを調べました。 その結果、道管の水は乾燥がある程度進んだ状態でも残っていましたが、乾燥がさらに進むと、道管→木繊維の順で水が抜けていきました。これに対し、柔細胞は他の細胞が脱水しきった状態でも水を保持し続けました。このことから、これまでの説と違って、水不足の時でも木繊維や柔細胞の水は道管に移動しないことが示されました。 本研究ではX線CTを用いることで、これまで不明だった木部構造と貯水能力との関係を明らかにしました。この成果はさまざまな樹種の乾燥耐性を評価する上で重要な科学的知見となります。 注) 道管:水を根から地上部の葉へと運ぶ経路となる死細胞 木繊維細胞:幹や枝を物理的に支える強度のある死細胞 柔細胞:幹や枝の中で養分の貯蔵などの働きをしている生細胞 環孔材:年輪に沿って大きな道管が並ぶ木材 散孔材:年輪内に道管が散在している木材

(本研究は2020年8月にAmerican Journal of Botanyで公表されました。)

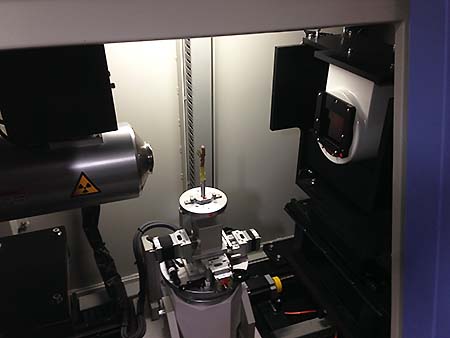

図1. X線CTを使って枝の内部の水を調べている様子。

図2. 脱水に伴うコナラ木部のX線CT断面(木口面)像(1-4)および電子顕微鏡像(5) 黒い部分は水が抜けた道管。乾燥が進む(1→4)と道管の水が抜けていきますが、日中の強い脱水時にも小さい道管の中に水が残っています(3-4、赤い丸内)。さらに乾燥がすすむと木繊維細胞の水が抜けます(5、矢印)が、柔細胞の水は残っています(5、矢頭)。 CWR:単位体積あたりの積算脱水量。 |

| お問い合わせ先 |

|

【研究推進責任者】 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.