研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2020年紹介分 > 歴史的に貴重な木彫像を非破壊で針葉樹と広葉樹に判別する手法を開発した

ここから本文です。

歴史的に貴重な木彫像を非破壊で針葉樹と広葉樹に判別する手法を開発した

2020年10月05日掲載

| 論文名 |

The separation of softwood and hardwood in historical wooden statues of the Nazenji-temple in Japan using NIR spectroscopy(近赤外分光法によって静岡県南禅寺の歴史的な木彫像に用いられている木材を針葉樹と広葉樹に判別する) |

|---|---|

| 著者(所属) |

安部 久(木材加工・特性研究領域)、倉田 洋平(日本大学)、渡辺 憲(木材加工・特性研究領域)、石川 敦子(木材改質研究領域)、能城 修一(明治大学)、藤井 智之(森林総研フェロー)、岩佐 光晴(成城大学)、金子 啓明・和田 浩(東京国立博物館) |

| 掲載誌 |

IAWA Journal、41(4)、Brill、International Association of Wood Anatomists、November 2020 |

| 内容紹介 |

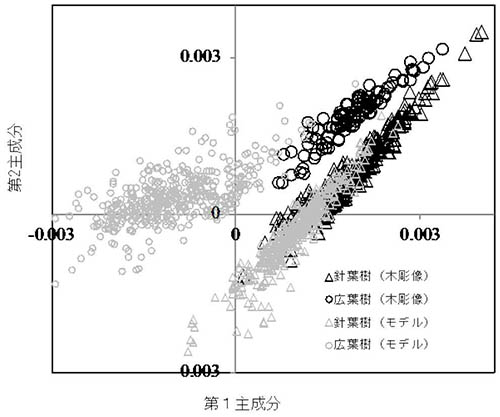

わが国で国宝や重要文化財などに指定されているような歴史的に価値の高い木彫像には、ヒノキ、カヤ、クスノキ、ケヤキなど特定の樹種が使われていることが分かってきています。しかしながら、まだ樹種が分かっていない木彫像も多く、特に鎌倉時代以前に制作された貴重な木彫像は、長い年月を経て木彫像の表面の様子が変わってしまい、針葉樹と広葉樹の区別すらできない場合が多くあります。文化財保護の観点からも、現地における非破壊での調査で、樹種を客観的に識別する方法の開発が待ち望まれています。 そこで、あらかじめ由来のはっきりした標準試料をいくつか用意しておいて、その試料の近赤外線の吸収スペクトルの形から木材を針葉樹材と広葉樹材とに分けることができるモデルを作りました。それを用いて、静岡県河津町南禅寺の平安時代に制作されたと考えられている木彫像から得られた近赤外線の吸収スペクトルを調べたところ、用いられている材が針葉樹と広葉樹に分けられることが分かりました。また、保存状態のよい木彫像ほど、より正確に分けられることが示唆されました。これらのことから、木彫像の表面の近赤外線の吸収スペクトルを分析することで制作後1000年近く経過したような木彫像でも用いられている材が針葉樹か広葉樹材かを判別できることが分かり、木彫像の非破壊での樹種識別技術がまた一歩前進しました。

(本研究は2020年9月にIAWA Journalでオンライン公表されました。)

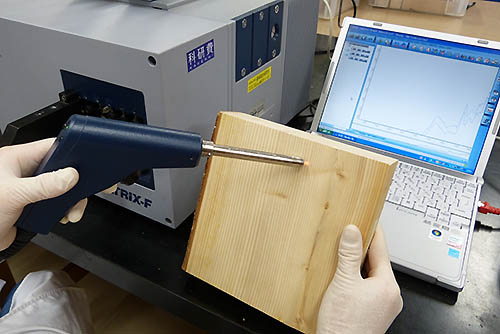

写真:木材の近赤外線の吸収スペクトルの測定

図2:近赤外線の吸収スペクトルを分析した木彫像の例 a:針葉樹と判別された像(保存状態:良い) b:針葉樹と判別された像(保存状態:劣化が進行) c:広葉樹と判別された像(保存状態:比較的良い) d:広葉樹と判別された像(保存状態:劣化が進行) |

| お問い合わせ先 |

|

【研究推進責任者】 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.