研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2020年紹介分 > 10年間の収穫試験によりヤナギバイオマス収量の変動要因を解明

ここから本文です。

10年間の収穫試験によりヤナギバイオマス収量の変動要因を解明

2020年11月13日掲載

| 論文名 |

The effects of weather, harvest frequency, and rotation number on yield of short rotation coppice willow over 10 years in northern Japan(北日本の超短伐期ヤナギ栽培における10年間に渡る収量の年変動に対する気象、収穫頻度、収穫回数の影響) |

|---|---|

| 著者(所属) |

原山 尚徳・上村 章(植物生態研究領域)、宇都木 玄(研究ディレクター)、韓 慶民(植物生態研究領域)、北尾 光俊(北海道支所)、丸山 温(日本大学) |

| 掲載誌 |

Biomass and Bioenergy、142:105797、Elsevier、2020年10月(online版) DOI:10.1016/j.biombioe.2020.105797(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

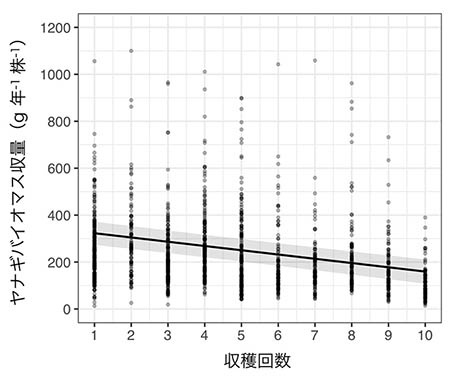

温室効果ガスによる地球温暖化対策として木質バイオマスのエネルギー利用が注目を集めています。私達は、欧米諸国で行われているヤナギの栽培による木質バイオマス生産手法の日本への導入を目指し、研究を進めています。この手法では、2〜5年の非常に短い期間で地上部を伐採・収穫し、植栽ではなく萌芽で再生させます。そして、20〜25年の間に6〜8回ほど収穫を繰り返します。しかし世界中のヤナギ栽培試験では4回程度の収穫を繰り返した時のデータを解析しており、さらに収穫回数が増えたときの収量への影響はよくわかっていませんでした。 そこで10年の間、十分な施肥条件を前提に、毎年または1年おきに伐採・収穫を行い(写真)、収穫間隔や気象条件の影響も含めて、収穫回数と収量との関係を統計モデルで明らかにしました。毎年収穫を重ねると年間収量(収量)が低下し10回目では収量が半減してしまうこと(図)、1年おきに収穫すると収量の低下が抑えられることがわかりました。また、成長期の日照時間が短い場合、開葉時期の5月の気温が低い場合、成長旺盛な7月の降水量が少ない場合などで、収量が低下することもわかりました。収穫回数や気象条件がヤナギバイオマス収量に及ぼす影響を定量的に明らかにした世界初の研究であり、木質バイオマスの生産技術の向上に役立ちます。

(本研究は2020年10月にBiomass and Bioenergyでオンライン公開されました。)

写真:収穫試験の様子。収穫したヤナギの太さ、長さ、重さなどを測定します。試験地を設置させていただいた北海道下川町役場の方と協力して、10年間毎年調査を行いました。

図:10年間の収穫回数とヤナギバイオマスの年間収量の関係。図中の線と影はそれぞれ統計モデルで推定された傾向と95%信頼区間。 |

| お問い合わせ先 |

|

【研究推進責任者】 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.