研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2021年紹介分 > 生物群集の空間異質性を種の絶滅と移入で説明できた

ここから本文です。

生物群集の空間異質性を種の絶滅と移入で説明できた

2021年4月7日掲載

| 論文名 |

Temporal changes in spatial variation: partitioning the extinction and colonization components of beta diversity. (空間的バラつきの時間変化:ベータ多様性を絶滅・移入成分へと分解する) |

|---|---|

| 著者(所属) |

辰巳 晋一(北海道支所)、入谷 亮介(理化学研究所)、Marc W CADOTTE(トロント大学) |

| 掲載誌 |

Ecology Letters、Wiley DOI:10.1111/ele.13720(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

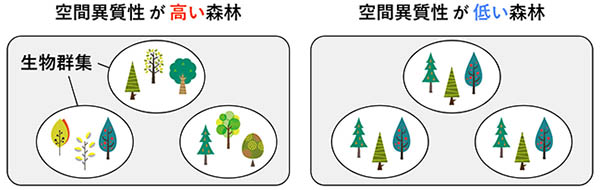

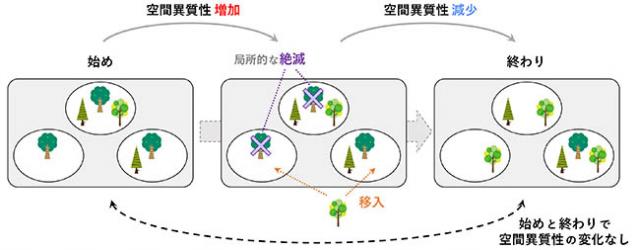

一見すると同じような姿の森林でも、詳しく調べると、実は場所ごとに異なる生物の集まりが形成されていることがほとんどです。こうした「生物群集の空間異質性」(以下、空間異質性)は、生物多様性の大切な構成要素となっています。近年、土地改変や外来種の導入といった人間活動によって、もともと自然に備わっていた空間異質性が徐々に失われてきていることが問題となっています。しかし、その度合いを種の絶滅と移入に分けて数値で表すことは行われていませんでした。 本研究では、種の局所的な絶滅・移入によって空間異質性が時間と共にどれくらい増減するかを、数学的に導きました。この手法を全国の森林モニタリングデータに適用したところ、空間異質性は樹種の局所絶滅によって増加(広く分布していた樹種が、一部の場所からいなくなることで空間異質性が増加)していました。一方で、空間異質性は移入によって減少(一部の場所にしかいなかった樹種が、分布を拡大させたことで結果的に空間異質性が減少)していることが分かりました。つまり、樹種の絶滅・移入の絶妙なバランスによって、森林内の空間異質性は保たれていると説明できました。 今回開発した手法は、比較的一様な人工林をより複雑な構造を持つ混交林へと誘導する際の生物多様性の評価や、外来種の拡大による空間異質性の変化の予測などに役立ちます。

(本研究は、2021年3月にEcology Lettersでオンライン公表されました。)

図1:空間異質性が高い森林(左)と低い森林(右)の例。

図2:空間異質性の時間変化の例。 この例では、始めは3か所にいた樹種が2か所で絶滅し、その代わり、始めは1か所にしかいなかった樹種が新たに2か所に移入した。空間異質性は前者(絶滅)によって増加し、後者(移入)によって減少した。結果的に、空間異質性は始めと終わりで変化していない。つまり、始めも終わりも「3か所にいる種が1種、2か所にいる種が1種、1か所にいる種が1種」という状況は変化していない。 |

| お問い合わせ先 |

|

【研究推進責任者】 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.