研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2021年紹介分 > 森林の成長による蒸散量の80年間での変化が明らかに

ここから本文です。

森林の成長による蒸散量の80年間での変化が明らかに

2021年6月14日掲載

| 論文名 |

Effects of clear-cutting, meteorological, and physiological factors on evapotranspiration in the Kamabuchi experimental watershed in northern Japan (日本北部の釜淵森林理水試験地における、皆伐、気象および植物生理的な要因が蒸発散量に及ぼす影響) |

|---|---|

| 著者(所属) |

久保田 多余子(森林防災研究領域)、香川 聡(木材加工・特性研究領域)、阿部 俊夫(東北支所)、細田 育広(関西支所) |

| 掲載誌 |

Hydrological Processes、35(4):e14111、Wiley、2021年4月 DOI:10.1002/hyp.14111(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

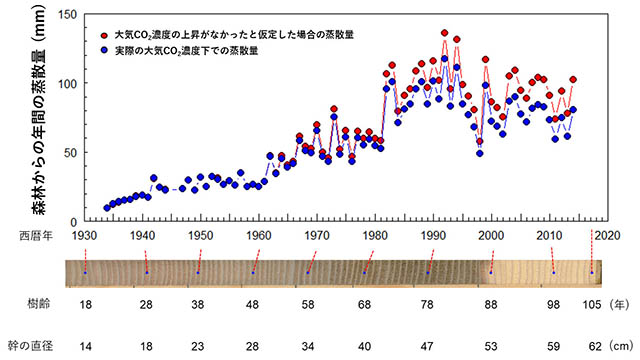

樹木は根から水を吸い上げて、葉の気孔を介して大気中へ水蒸気を放出しています。これを蒸散といいます。樹木は光合成をするために、葉の気孔を開いて大気中のCO2を取り込みますが、この時、同時に水蒸気が出て行きます。大気中のCO2濃度が上昇すると、樹木は気孔をあまり開かなくてもCO2を取り込むことができ、1枚の葉から失われる水蒸気量が減ると考えられます。それでは、1960年代以降、大気CO2濃度が年々上昇していますが、森林からの蒸散量は年々減っているのでしょうか? 本研究では、100年以上、伐採されていない、主にスギから成る森林において、樹齢約100年のスギから年輪をくり抜き、そのセルロース中に含まれる炭素安定同位体※を調べて、約80年間の森林の蒸散量を推定しました。また、大気CO2濃度が1960年代以前のまま上昇しなかったと仮定した場合についても蒸散量を推定しました。この結果、CO2濃度が上昇している実際の森林では、CO2濃度の上昇がないと仮定した場合に比べて、蒸散量が小さくなっていました。しかし、樹齢が上がるにつれて森林からの蒸散量は増え続け、1990年代(樹齢約80年)にピークとなるまで上昇していることがわかりました。このことから、大気中のCO2濃度が上昇すると、1枚の葉から失われる蒸散量は減りますが、森林の成長にはCO2濃度上昇で減少した水量を上回る量の水を必要とし、それらを大気中へ蒸散することが明らかになりました。これらの結果は、気候変動下において森林管理にともなう水資源量の変化を予測するために役立ちます。 ※用語解説:同じ原子番号で質量数が異なるものを同位体という。ほとんどの炭素原子は質量数が12であるが、質量数13の炭素の安定同位体が約1%存在する。樹木のセルロースに含まれる炭素の安定同位体の割合を調べることで、そのセルロースができる時に取り込んだCO2の量に対する蒸散量の割合がわかる。

(本研究は、2021年4月にHydrological Processesでオンライン公表されました。)

|

| お問い合わせ先 |

|

【研究推進責任者】 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.