研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2021年紹介分 > 木材の野外での耐久性を適切に評価する方法を開発しました

ここから本文です。

木材の野外での耐久性を適切に評価する方法を開発しました

2021年7月5日掲載

| 論文名 |

Comparison of natural durability of wood by stake tests followed by survival analysis (杭試験と生存時間分析による木材の素材耐久性の比較) |

|---|---|

| 著者(所属) |

桃原 郁夫(関西支所)、酒井 温子(奈良県森林技術センター)、栗崎 宏(富山県木材研究所)、大村 和香子(研究企画科)、角谷 俊和(兼松サステック(株))、関澤 外喜夫(日本木材防腐工業組合)、今村 祐嗣((一財)建築研究協会) |

| 掲載誌 |

Journal of Wood Science、67、44 2021年6月 DOI:10.1186/s10086-021-01976-6(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

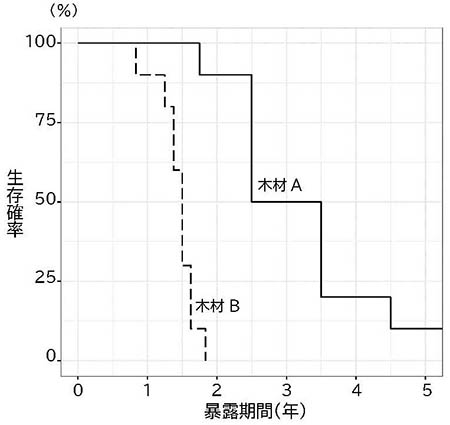

木材の耐久性は強度などと並ぶ木材の重要な性質の一つです。そのため、木材の耐久性を評価する様々な手法が開発されてきました。それらの中でも杭試験は、試験に特別な装置を必要としないことや様々な木材加害生物の影響を一度に評価できるため、世界各国で広く採用されていますが、得られた結果から耐久性の差を適切に評価する方法が今までありませんでした。 そこで今回の研究では、既存の杭試験で得られたデータを生存時間分析の手法を用いて比較することを試みました。スギ、ヒノキ、カラマツ杭を茨城県、富山県、奈良県の試験地に7年間暴露し、その際の劣化の進行状況を日本産業規格(JIS)に規定された杭試験の要領に従い記録しました。さらに、得られた結果を生存時間分析の手法に則って解析したところ、試験地によって劣化の進行速度に差が認められた一方、スギ心材とカラマツ心材の耐久性に明確な差はない注)、などの結果が得られ、従来の杭試験に生存時間分析の手法を組み合わせることにより、杭試験の結果を適切に比較できることが分かりました。 杭試験はJISや欧州規格などで規定された方法です。今回開発した手法をこれらの試験結果に適用することにより、杭の耐久性の差を適切に評価することが可能になります。 注)今回の結果は特定の産地の木材を使用して得られた結果であることから、今回の結果が全てのスギ、ヒノキ、カラマツを代表するものではないことに注意する必要があります。

(本研究は、2021年6月にJournal of Wood Scienceでオンライン公表されました。)

写真:試験地(茨城県)における杭試験の様子

図:木材の耐久性を比較した例(試験地:茨城県) |

| お問い合わせ先 |

|

【研究推進責任者】 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.