研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2021年紹介分 > 山での土壌菌類の多様性の標高変化は菌類のグループによって正反対になる

ここから本文です。

山での土壌菌類の多様性の標高変化は菌類のグループによって正反対になる

2021年7月7日掲載

| 論文名 |

Saprotrophic and ectomycorrhizal fungi exhibit contrasting richness patterns along elevational gradients in cool-temperate montane forests(冷温帯林での腐生菌と外生菌根菌の多様性の対照的な標高パターン) |

|---|---|

| 著者(所属) |

執行 宣彦(立地環境研究領域)、平尾 聡秀(東京大学) |

| 掲載誌 |

Fungal Ecology、50 2021年4月 DOI:10.1016/j.funeco.2020.101036(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

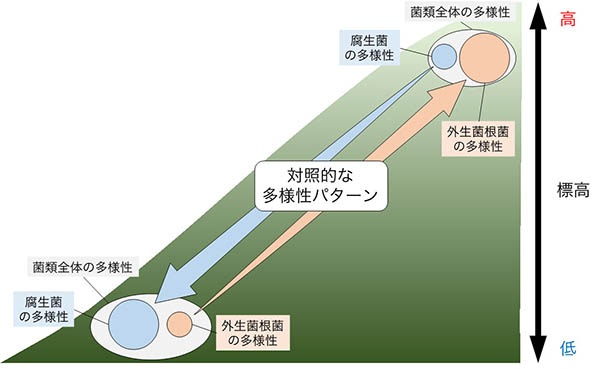

森林生態系において、カビやキノコなどの菌類は有機物の分解や土壌養分の供給を担う重要な生物群ですが、その多様性の分布についてはよくわかっていません。 そこで、土壌内にどのような菌類の種が存在しているかをDNAメタバーコーディング法注1)で評価し、菌根菌と腐生菌という2つのギルド注2)に着目して、地上の樹木の種類及び環境条件と土壌菌類の種の豊富さ(多様性)の関係を調べました。調査は奥秩父山地の標高差1000mの範囲で行い、土壌中の菌類の種類を測定しました。その結果、腐生菌注2)の多様性は標高とともに減少するのに対して、外生菌根菌注2)の多様性は増加するという対照的な傾向を発見しました(図)。調査地では標高の上昇に伴って、気温の低下、土壌のpHの低下、土壌含水率の上昇、外生菌根と共生する樹木(外生菌根性樹木)の増加など様々な条件が変化していましたが、腐生菌の多様性はpHや含水率などの土壌特性や樹木の種類ごとの性質(葉の厚さなど)と関係があり、一方、外生菌根菌の多様性は気温や外生菌根性樹木の多さと強い関係があることが分かりました。 今回の結果は、土壌菌類の多様性を理解するにはギルドに着目することが重要なポイントであることを示しています。この観点からさらに研究を進めることで、土壌菌類が土壌の有機物分解や養分供給機能に及ぼす影響の解明に繋げることができます。 注1) ある種がその種であることを特徴づけるDNAバーコード(DNAの短い塩基配列)を使って種を判別する方法をDNAバーコーディング法と言いますが、この方法を次世代シーケンサーなどで同時並列に行い、多くの種をまとめて検出する方法がDNAメタバーコーディング法です。 注2) 類似の資源を同じ方法で獲得するグループをギルドと呼びます。例えば、ベニタケ科などの菌類は、土壌の窒素やリンを樹木に提供する代わりに光合成産物を獲得して生活しています。こうした菌類は、菌根菌というギルドとしてまとめることができます。菌根菌にはマツ科やブナ科などの樹木と共生し菌糸が根の細胞内に進入しない外生菌根菌やほとんどの陸上植物と共生し菌糸が根の細胞内部にまで侵入するアーバスキュラー菌根菌などがありますが、今回は外生菌根菌に注目しました。一方で、落葉や枯死した樹木由来のセルロースやリグニンを分解して生活している菌類は、腐生菌というギルドとしてまとめることができます。

(本研究は2021年4月にFungal Ecologyにおいてオンライン公表されました。)

図:本研究で明らかになった奥秩父山地の冷温帯林における標高に沿った土壌菌類多様性の分布パターン。円が大きいほど多様性が高いことを意味します。本調査地では、標高の上昇に伴って、気温の低下、土壌のpHの低下や含水率の上昇、外生菌根性樹木の増加など、様々な環境要因が変化しています。菌類全体や腐生菌の多様性は標高とともに減少する一方、外生菌根菌の多様性は増加することがわかりました。 |

| お問い合わせ先 |

|

【研究推進責任者】 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.