研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2021年紹介分 > 土壌中に住む菌類の多様性の回復には時間がかかる ~知床国立公園の事例~

ここから本文です。

土壌中に住む菌類の多様性の回復には時間がかかる ~知床国立公園の事例~

2021年8月4日掲載

| 論文名 |

Prolonged impacts of past agriculture and ungulate overabundance on soil fungal communities in restored forests(森林再生地における土壌菌類群集は、過去の農耕と高密度化したシカに長期的な影響を受ける) |

|---|---|

| 著者(所属) |

辰巳 晋一(北海道支所)、松岡 俊将(兵庫県立大学)、藤井 佐織(森林昆虫研究領域)、小林 真(北海道大学)、大園 享司(同志社大学)、Forest Isbell(ミネソタ大学)、森 章(横浜国立大学) |

| 掲載誌 |

Environmental DNA、2021年5月、Wiley DOI:10.1002/edn3.198(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

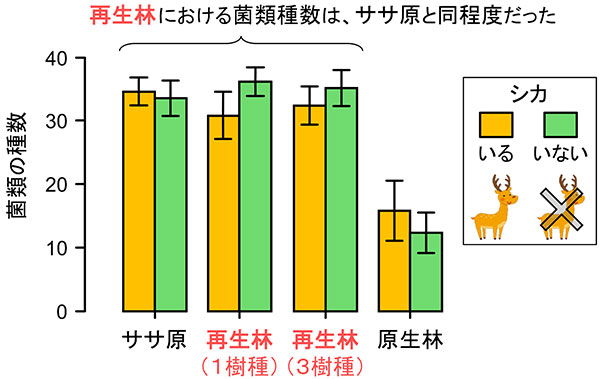

知床国立公園では、かつて農耕が営まれていた開拓跡地(写真)を元の森林へと再生するために、「しれとこ100平方メートル運動」注1)が進められています。また、公園内では、シカによる過度な植生の採食や土壌の踏圧を防ぐために、10年以上前から防鹿柵が一部で設置されています。本研究では、こうした復元活動によって再生されつつある森林において、土壌菌類注2)の多様性(種数)を調べ、原生林やササ原(放棄された開拓跡地)と比べることで取組の現状を評価しました。 調査の結果、30年以上前に樹木が植栽された場所であっても、その樹種によらず菌類の種数は原生林よりもササ原に近い(不自然に菌類の種数が多い)ことが分かりました(図)。また、防鹿柵の外側(シカがいる)と内側(いない)で、菌類の種数に大きな違いは見られませんでした(図)。これらの結果から、過去の農耕活動や踏圧による土壌菌類への影響が、今も残り続けていることが示唆されました。知床国立公園では、復元活動によって地上の植生は本来の姿に戻りつつある場所もありますが、土壌菌類が本来の状態に戻るにはまだ時間がかかりそうです。 現在、全国的にも、耕作放棄地の増加やシカの高密度化は大きな問題となっています。知床での結果は、それらの影響を受けた生態系の土壌生物相の回復を考えるうえで参考になります。 注1)取組の詳細は、「しれとこ100平方メートル運動の森・トラスト」サイト(http://100m2.shiretoko.or.jp/(外部サイトへリンク))を参照。 注2)土壌に住む菌類は、落葉落枝を分解したり、樹木と共生して栄養を供給したりと、森林の維持と密接に関わっています。

(本研究は、2021年5月にEnvironmental DNAでオンライン公表されました。)

写真:知床開拓地(岩尾別地区)における戦後開拓の様子

図:ササ原と再生林、原生林での土壌中の菌類の種数の比較 左から、ササ原(復元活動が行われていない場所)、再生林(カラマツのみが植栽された場所と、トドマツとアカエゾマツ、ダケカンバが混植された場所の2タイプ)、および原生林。菌類種数はササ原と再生林で同程度だったのに対し、原生林では有意に少なかった。防鹿柵の内外で菌類種数に大きな違いはなかった。 |

| お問い合わせ先 |

|

【研究推進責任者】 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.