研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2021年紹介分 > 経済モデルを使って国産材の供給構造を明らかに

ここから本文です。

経済モデルを使って国産材の供給構造を明らかに

2021年12月2日掲載

| 論文名 |

日本におけるスギ製材用丸太の供給モデルの推定 |

|---|---|

| 著者(所属) |

樋熊 悠宇至(林業経営・政策研究領域)、立花 敏(筑波大学) |

| 掲載誌 |

林業経済研究、67巻3号、50-61、林業経済学会、2021年11月 |

| 内容紹介 |

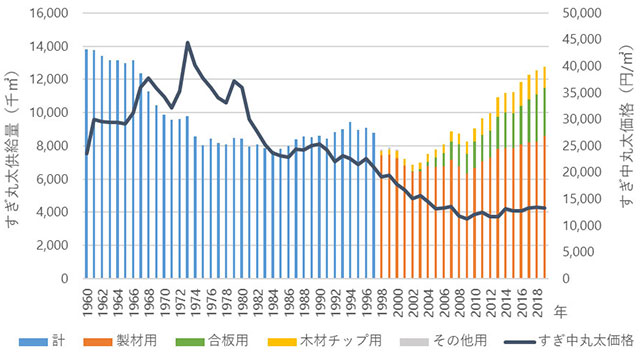

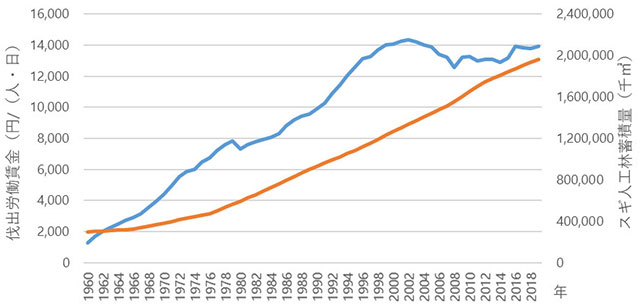

日本における国産材供給量は、戦後に造林された人工林資源の成熟や高性能林業機械の普及などを背景として、近年増加傾向にあります。これまで、国や都道府県などのまとまった単位の丸太供給量と、丸太価格などの諸経済因子間の関係を経済モデルによって把握する試みがなされてきましたが、最近の林業構造変化を包摂した新たな研究成果が待ち望まれていました。 本研究では、1960~2019年におけるスギ製材用丸太の供給に着目し、丸太価格、伐出労働賃金、人工林蓄積量が丸太供給量に与える影響について、経済モデルを用いて分析しました。 その結果、スギ丸太の供給量の増加には人工林蓄積量の増加が最も強く影響し、次いで伐出労働賃金が影響していたこと、スギ丸太価格は丸太供給量の変動に大きな影響を与えないことが明らかになりました。2000年代以降全国的に再造林が課題となっていることから、超長期的には人工林蓄積量の減少を通して丸太供給量が減少する可能性があると考えられます。 これまでにも同様の経済モデルを用いた研究はありましたが、2000年代以降の期間を視野に入れつつ国産材供給の長期的な動向を分析した研究はありませんでした。林業では植えてから伐採までの期間が長期にわたることから、国産材供給について数十年間にわたる長期的な視点を持って分析することが有効であると考えられます。

(本研究は、2021年11月に林業経済研究において公表されました。)

図1 すぎ製材用丸太供給量およびすぎ中丸太価格(2015年基準実質価格)の推移

図2 伐出労働賃金(2015年基準実質価格)およびスギ人工林蓄積量の推移 |

| お問い合わせ先 |

|

【研究推進責任者】 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.