研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2021年紹介分 > およそ120年ぶりに一斉開花したハチクは種を作らなかった

ここから本文です。

およそ120年ぶりに一斉開花したハチクは種を作らなかった

2021年12月24日掲載

| 論文名 |

Massive investments in flowers were in vain: mass flowering after a century did not bear fruit in the bamboo Phyllostachys nigra var. henonis (花への多量の栄養投資が無駄に:ハチクではおよそ1世紀ぶりの一斉開花後に結実しなかった) |

|---|---|

| 著者(所属) |

小林 慧人(関西支所、京都大学、同志社大学)、梅村 光俊(北海道支所)、北山 兼弘・小野田 雄介(京都大学) |

| 掲載誌 |

Plant Species Biology、2021年10月 DOI:10.1111/1442-1984.12358(外部サイトへリンク) |

| 内容紹介 |

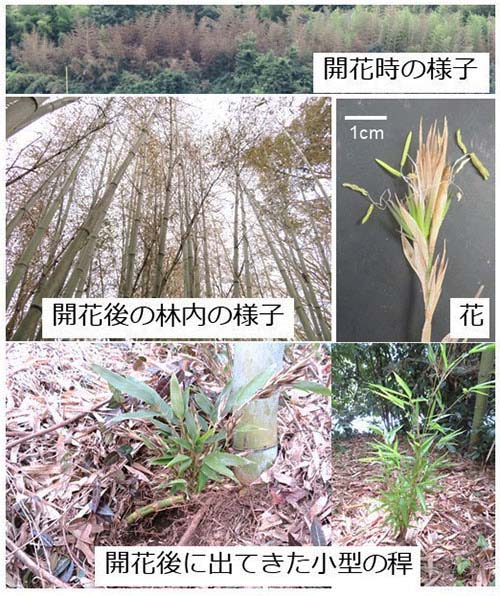

ハチク(淡竹)は各地で栽培・利用されてきた大型のタケで、およそ120年に一度、広範囲で同調して一斉開花・枯死し、世代交代することが知られています。本種の直近の一斉開花期は明治時代後期です。当時の文献には成熟した種子が見られないとの記録が残っており、その後1例だけ種子が結実した事例が知られる程度で、詳細なことはよくわかっていませんでした。そのハチクが1世紀ぶりの開花期を迎えました。 そこで私たちは、2017年に一斉開花の見られたハチク林(四国から関東地方まで計5か所)を対象に、開花様式、種子結実の程度、繁殖器官への資源配分様式、開花後の更新様式を調べました。その結果、一斉開花時には、地上部の窒素やリンの6割程度が繁殖器官(花)へ分配されていましたが、成熟した種子は今回の調査でも観察できませんでした。しかし、開花林では開花していない稈が一部生き残ることもあり、また、生き残った地下茎から高さ1m程度の小さな稈が出てきました(写真)。このように、およそ120年ぶりに開花したハチクの詳細な観察から、ハチクが結実に失敗し、花への資源投資が種子生産に繋がっていないことがわかってきました。さらに、一部の地下茎や稈が生き残ることにより竹林消滅のリスクを回避できることもわかりました。 本研究は、珍しいタケの開花現象の実態を明らかにした興味深い成果です。今後これらの科学的知見をハチクをはじめとする竹林の管理に役立てていきます。

(本研究は、2021年10月にPlant Species Biologyにおいてオンライン公開されました。)

写真:ハチクの開花から開花後の様子(記載論文の図を一部改変して使用した。) |

| お問い合わせ先 |

|

【研究推進責任者】 |

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.