研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2023年紹介分 > 人工林伐採による幼齢林の増加が夜行性鳥類・ヨタカの生息を促す

ここから本文です。

人工林伐採による幼齢林の増加が夜行性鳥類・ヨタカの生息を促す

掲載日:2023年6月29日

人工林の伐採によって形成される10年生以下の森林(以下、幼齢林1))が豊富になるほど、準絶滅危惧種であるヨタカ2)の生息確率が高まることが明らかになりました(写真)。また、北海道の中部では標高が低いほどヨタカの生息に適していることも分かりました。長い間幼齢の人工林が全国的に減少してきましたが、10年ほど前から収穫目的の人工林伐採面積が増え始め、それにともなって幼齢林の面積も増えつつあります。保全対象種に対する標高等の影響を考慮した人工林の収穫作業が、幼齢林を好む生物の保全に貢献することが示されました。

北海道有林で2015~2022年の8年間、ヨタカの繁殖期にあたる5月下旬から8月上旬にかけて、ヨタカが縄張り宣言時に用いる鳴き声を再生し、鳴き返しを聞き取る調査を実施しました。標高約200~500mのエリアで、トドマツ人工林で主伐が実施された「伐採区」、何も伐採しない「未伐採区」、そして「広葉樹天然林区」を調査対象としました(各5~8ha)。一部の伐採区は伐採前から調査を行うことで、同じ場所でヨタカが伐採後に出現するのかを確かめました。

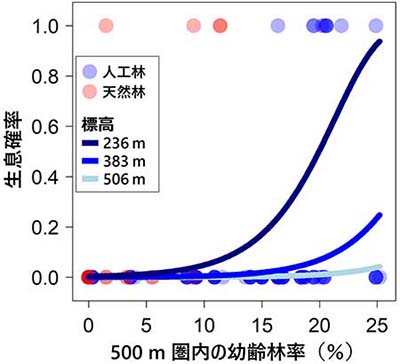

ヨタカは伐採区や伐採されていない広葉樹天然林区に出現した一方、伐採前の伐採区や未伐採区には一度も出現しませんでした。統計モデルによる分析の結果、標高が低く、調査区の中心から半径500m圏内の幼齢林3)が豊富な場所ほど、ヨタカの生息確率が高いことが明らかになりました(図)。

1) ヨタカ:東南アジアで越冬する夜行性の渡り鳥で、春~夏に繁殖のために九州以北の全国に渡来し、蛾などの飛翔性昆虫を捕食します。森林内の開けた場所の地上で産卵し、ヒナを育てますが、目立った巣を造らないという特徴的な生態をもっています。宮沢賢治の「よだかの星」の題材にもなっています。

2) 幼齢林:本研究では10年生以下の森林と定義しました。調査地域では、人工林の伐採後に再び針葉樹の苗木が植栽されています。

3) 半径500m圏内の幼齢林:ヨタカの縄張りの大きさに対応したスケールとしました。この幼齢林には、ヨタカの調査を行った伐採区も含まれます。

(本研究は、Journal of Forest Researchにおいて2023年3月にオンライン公開されました。)

写真:左は伐採地に出現したヨタカ(場所:愛媛、撮影:芦原雅人氏)、右はヨタカの生息が確認された伐採区(夜明け直後)。

図:半径500m圏内の幼齢林率がヨタカの生息確率に及ぼす影響。

調査と解析の結果、人工林の伐採に伴って半径500m圏内の幼齢林率が増加するとヨタカの生息確率が上昇すること、その上昇幅は標高が低いほど大きいことが分かりました。また、天然林区では幼齢林率が比較的低い場所でも生息することが示唆されました。図中の半透明の丸は実際の観測結果を表し、データが重複するほど濃い色で表現されています。実線は人工林区におけるモデルの推定結果を表しています。

※写真と図は、出版社から許可を得て、論文中の図を基に作成しました。

- 論文名

Early successional habitats created through plantation harvesting benefit the Gray Nightjar (Caprimulgus jotaka): An 8-year survey in central Hokkaido, northern Japan.(人工林伐採によって形成される遷移初期環境はヨタカに利益をもたらす:北海道中部における8年間の調査) - 著者名(所属)

河村 和洋(野生動物研究領域)、山浦 悠一(四国支所)、中村 太士(北海道大学) - 掲載誌

Journal of Forest Research, Taylor & Francis社, 2023年3月 DOI:10.1080/13416979.2023.2195038(外部サイトへリンク) - 研究推進責任者

研究ディレクター 正木 隆 - 研究担当者

野生動物研究領域 河村 和洋

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.