研究紹介 > 研究成果 > 研究成果 2024年紹介分 > ドローンを活用、国内最大規模の雪崩の発生要因を調査

ここから本文です。

ドローンを活用、国内最大規模の雪崩の発生要因を調査

掲載日:2024年3月14日

2021年1月10日に岐阜県・野谷荘司山で発生した国内最大規模の雪崩について、雪崩の発生要因が10日前と3日前の2回の大雪であることがドローンを活用した新しい調査方法により分かりました。危険を伴うことが多い雪崩災害調査において、ドローンを活用することで安全かつ詳細にその発生要因を調べられることを初めて示しました。

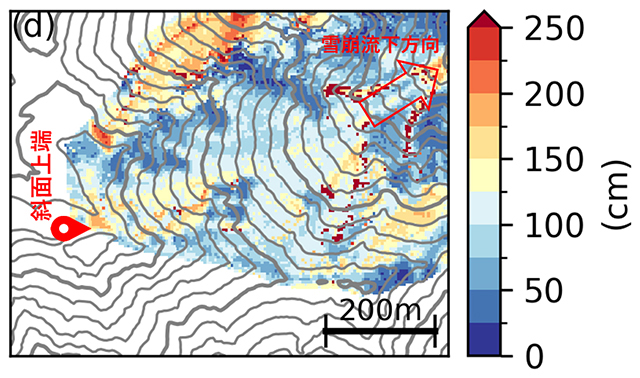

調査対象となった雪崩は、多数の樹木を倒伏・流出させたり、インフラ施設を破壊したりしながら約2.8kmの距離を流下しました(写真)。これは、国内で確認されている事例のうち過去2番目に大規模なものです。雪崩の発生要因を調べるためには、発生域の積雪調査を迅速に行う必要がありますが、危険を伴うため人が立ち入って現地調査を行うことは困難でした。また、大規模な雪崩の場合は、発生域が広大なため、たとえ人が立ち入れたとしても限定的な現地調査に留まっていました。そこで、安全に現地調査を行うことのできる雪崩発生翌年以降にドローンを使った積雪観測を行い、それに基づくコンピュータシミュレーションを行うことで、雪崩発生当時の詳細な積雪状態を推定しました。その結果、雪崩発生の10日前と3日前の大雪とその後の寒気によって、雪崩発生域の積雪は広範囲にわたっていつ雪崩となってもおかしくない非常に不安定な状態だったことが分かりました。また、雪崩発生域の一部では2m程度の厚さの積雪層が流下しうる状態になっていたことも分かりました(図)。

(本研究は、Journal of Disaster Researchにおいて2023年12月に公表されました。)

写真:雪崩発生の2年後に撮影した雪崩発生域の写真。雪崩は写真の斜面全域で発生し、下流に約2.8kmのところまで流下しました。写真の撮影場所から斜面上端までは約800m離れています。

図:本研究で推定された雪崩発生当時における雪崩として流下しうる積雪層の厚さの分布。斜面上端付近や沢中央部で2m程度の厚さの積雪層が流下しうる状態だったと分かりました。灰色の線は等高線を示し、20m毎に細い線で、100m毎に太い線で描いています。この図は、論文の図9dにスケールとコメントを書き込んで作成しています。

- 論文名

Estimation of spatial snowpack properties in a snow-avalanche release area: An extreme case on Mt. Nodanishoji, Japan, in 2021(雪崩発生区における積雪の空間的な特徴の推定:2021年に日本の野谷庄司山で発生した極端な事例) - 著者名(所属)

勝山 祐太・勝島 隆史(森林防災研究領域)、安達 聖(防災科学技術研究所)、竹内 由香里(森林防災研究領域) - 掲載誌

Journal of Disaster Research、18(8)、895-910、2023年12月 DOI:10.20965/jdr.2023.p0895(外部サイトへリンク) - 研究推進責任者

研究ディレクター 玉井 幸治 - 研究担当者

森林防災研究領域 勝山 祐太

お問い合わせ

Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.